|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1024x664)144KB |

|

|

2004年12月5日(日)、福岡県築上郡(ちくじょうぐん)築城町(ついきまち)の下香楽(しもこうらく)公民館で行われた円座餅つきを見に行った。JR小倉駅から40分ほどで日豊本線(にっぽうほんせん) 築城(ついき)駅に着く。駅前からタクシーで15分ほどかかる。 |

|

|

|

清地神社

|

|

|

|

円座餅つきは、築城町大字下香楽に鎮座する清地神社(すがちじんじゃ)の例大祭の神事である。 |

|

清地神社は天疫神社(てんえきじんじゃ)とも呼ばれ、祭神・須佐之男命(すさのおのみこと)らが災害や疫病から下香楽の氏子を護る氏神様である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

田んぼの中の公民館

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

円座餅つきは、清地(すがち)神社の祭礼の準備で里人が集い、神餞(しんせん 神に供える飲食物)の鏡餅(かがみもち)をつく段になったとき、我も我もと希望者が多く、杵(きね)の奪い合いとなったたため、餅搗(もちつき)ができなくなり、一同やむなく、ありあわせの棒切れを持ち寄り、臼(うす)に差入れて搗(つ)いたのが始まりといわれる。 |

|

始まりは不明だが、記録に表れたのは江戸時代の享保元年(1716年)という。300年近く続くこの古式懐しい神事は、昭和30年(1955)、福岡県から無形民俗文化財に指定された。 |

|

|

|

|

|

|

|

会場の公民館

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

十数名の褌一丁の男たちが搗手(つきて)になり円座餅つき音頭(えんざもちつきおんど)に合わせて「ヨイサ、ヨイサ」と掛け声をかけながら臼の周りを時計回りに移動しながら樫の棒で餅をつく。円座餅つき音頭は三番まであり、一番唄い終わる毎に臼練り(うすねり)と呼ばれる臼の奪い合いを行う。 |

|

|

|

|

|

|

|

神事の臼

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一番臼は12重ね(閏年は13重ね)の鏡餅、二番臼は空臼(からうす)、三番臼は白餅に12束(閏年は13束)の新藁(しんわら)を入れた藁餅(わらもち)をつく。餅は神に奉納するために搗くが、実際は見物客にすべて配られる。 |

|

三番臼を搗き終わり、最後の激しい臼練りを経て、座と呼ばれる注連縄(しめなわ)を張った臼収め場に臼が収められると、円座餅つきは終了する。 |

|

行事は全て下香楽(しもこうらく)公民館で行われるが、昭和59年(1984)に祭りの改正が行われる前までは、座元(ざもと)(行事担当役)の家で行い、臼を座元の座敷に納めて臼練りを終了していたという。 |

|

|

|

|

|

|

|

庭木を臼の形に刈り込んだ近くの民家

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

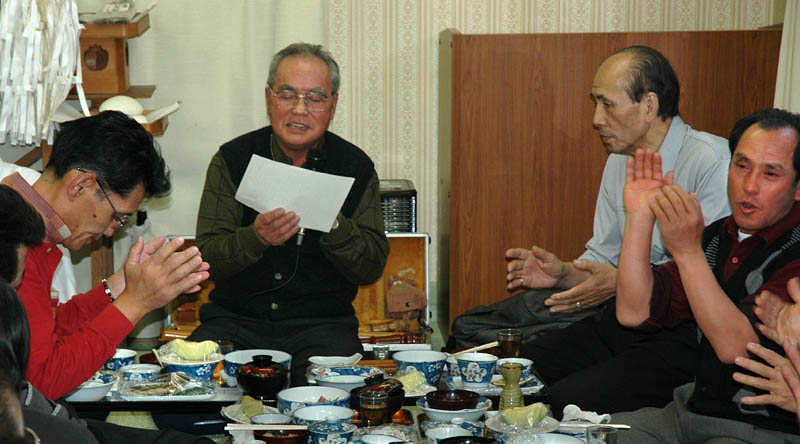

本 座

|

|

12時から公民館で本座が開かれた。この日の早朝、清地(すがち)神社で神迎(かみむかえ)が行われた後、公民館で子供座が開かれて子供達が御馳走を食べた。そして本座の大人たちは、特設祭壇にお迎えした神の前で、神職と氏子総代を囲み、飲食や喉自慢を楽しんだ。町内会会長(写真)もマイクを握った。 |

|

本座で腹ごしらえをして酒で身体を温めた男たちは、このあと褌を締め込み、円座餅つきに臨むことになる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x950)239KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

午後2時半ころ、氏子総代が「そろたなァ〜 そろたなァ〜 搗手(つきて)がそろた…」と円座餅つき音頭を唄いだした。みんなも手拍子で唄っている。予行演習のようで、そろそろ本番が近づき、座が盛り上がってきた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カメラを首に下げた大分(おおいた)大学教授と盛んにメモをとる学生たち。右端が役場の教育委員会の人。築城町(ついきまち)で郷土誌を発行するため、民俗学専門の教授に円座餅つきの調査を依頼したという。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

本座の最後に、座の中央で今年の座元から来年の座元へと引継ぎが行われた。酒杯を持つ3名は今年の3軒の座元たち、マイクを持つ町内会長から左3名が来年の座元で、酒を注ぐ手前2名は介添役。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x800)151KB |

|

|

|

|

|

|

|

座元たちは、お互いに杯を交わしたあと手打ちで締めた。下香楽には31軒の民家があり、今年の祭りには28軒が参加した。昔は3軒の座元の家の前で行われていたそうで、近くの池で鯉(こい)や鮒(ふな)をとり、自分の田畑の作物を使って料理をこしらえていたという。現在は、仕出料理となり、公民館で行うようになった。 |

|

|

|

|

|

|