|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

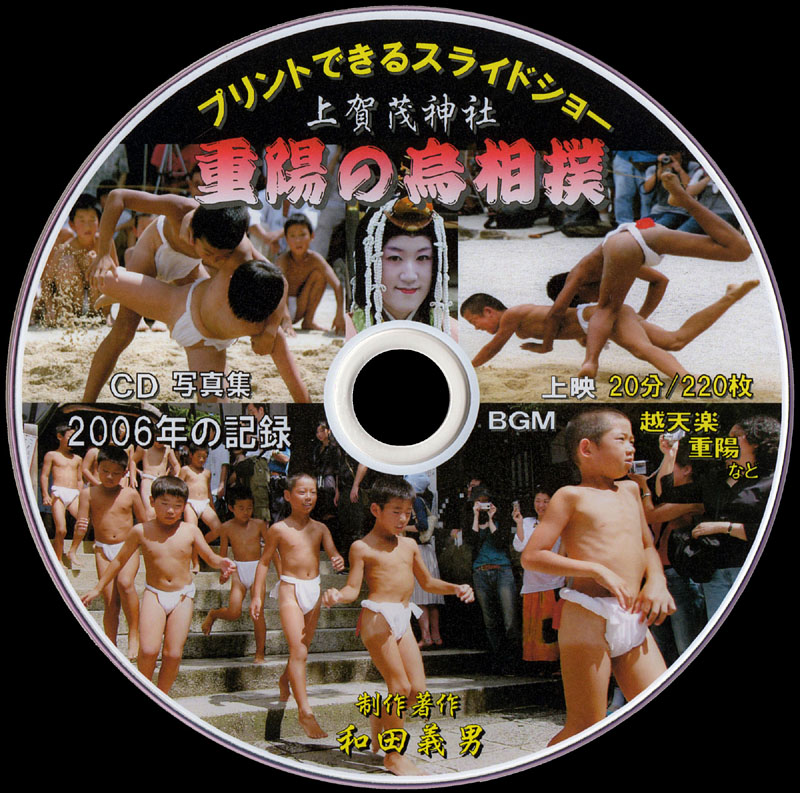

京都市北区上賀茂 上賀茂神社(世界文化遺産) 毎年9月9日重陽の日 平成18年(2006)の記録 |

|

|

|

1400年の歴史を有する葵祭で知られる上賀茂神社では、毎年、9月9日重陽(ちょうよう)の節句午前10時から本殿で齋王代(さいおうだい)や氏子男児による相撲童子(すもうどうじ)たちが菊花を献じて無病息災を祈願する重陽神事が斉行されたあと、午前11時から細殿(ほそどの)南庭で、烏相撲(からすずもう)が奉納され、斎王代が上覧します。 |

|

この相撲神事は、平安時代から続く伝統行事で、現在も昔のしきたりと寸分たがわぬ衣装を付けて執り行われています。当初は歴代の皇女が齋王(さいおう)として烏相撲を上覧していましたが、齋院制度が途絶えた後も、齋王に代わる齋王代が御帳台(みちょうだい)から上覧する相撲神事が続けられてきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ スライドショーCD写真集「重陽の烏相撲」の収録画像は220枚、上映時間は約20分。今回、CD化するにあたり既に発表した画像80枚に原画から再収録した約100枚を加え、解説画像も収録していますので、日本の相撲文化の原点ともいえる烏相撲の貴重な記録作品となりました。(1枚2000円 リピーター価格:1枚1500円)

日本の祭りCD・DVD写真集

|

|

|

|

|

|

|

|

YouTube 重陽の烏相撲(抜粋縮小版) |

|

↓画像をクリックするとスライドショー動画が始まります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

はじめに |

|

|

2006年9月9日(土)、始発電車に乗り、新幹線を利用して京都・上賀茂神社(かみがもじんじゃ)の烏相撲(からすずもう)を激写してきた。京都駅から地下鉄で北山駅まで行き、バスの便数が少ないため、タクシーを拾って神社には午前9時半に到着。東京から京都に日帰りで行けるのは有り難い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x990)366KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9月9日を重陽(ちょうよう)というのは、九は陽の数で、月と日が重なるためで、午前10時から上賀茂神社本殿で斎王代(さいおうだい)や相撲童子(すもうどうじ)32名ら関係者が出席の上、菊花を献じて無病息災を祈願する重陽神事が斉行された。その後、午前11時頃から細殿(ほそどの)南庭で、相撲童子による烏相撲が奉納され、斎王代が上覧した。 上賀茂神社ホームページ |

|

|

|

|

|

|

|

上賀茂神社マップ |

|

|

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成6年(1994)「古都京都の文化財」として他の寺社と共に世界文化遺産に登録された上賀茂神社は、正式名を賀茂別雷神社(かもわけ・いかづちじんじゃ)といい、京都市北区に鎮座する。式内社*1(しきないしゃ)、山城国一宮、二十二社*2の一社で、旧社格は官幣大社*3(かんぺい・たいしゃ)。祭神は賀茂別雷大神(かもわけ・いかづちのおおかみ)。 |

*1式内社:延長5年(927年)に纏められた延喜式神名帳(えんぎしき・じんみょうちょう)に記載された官社で社格の一。

*2二十二社:大小神社の首班に列し、国家の重大事、天変地異に奉幣使(ほうへいし 勅命によって幣帛(へいはく 神に奉献する物)を山陵・神宮・神社に奉献する使者)を立てた神社で社格の一。長暦3年(1039)後朱雀天皇の制定。

*3官幣大社:社格を表す官幣社(かんぺいしゃ)の一。古くは神祇官(じんぎかん 701年の大宝律令(たいほうりつりょう)に制定された官庁)が幣帛(へいはく 神に奉献する物の総称。みてぐら。)を捧げた神社であったが、明治以後は宮内省が幣帛を供進した神社をいう。大社・中社・小社・別格官幣社の別があった。主として皇室尊崇の神社。第二次大戦後、この制度は廃止。 |

|

|

|

|

|

|

|

上賀茂神社の衛星写真

|

マウスカーソルで画面のどこかをポイントすると説明が現れます。 |

|

|

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上賀茂神社は、下鴨神社(しもがも・じんじゃ)(賀茂御祖神社(かもみおや・じんじゃ))とともに古代の賀茂氏の氏神を祀る神社であり、賀茂神社(賀茂社)と総称される。賀茂神社両社の祭事である葵祭(あおいまつり)は、毎年5月15日に行われ、祇園祭や時代祭とともに京都三大祭に数えられる。 京都・葵祭速報! |

|

|

|

|

|

|

|

京都御所・建礼門を出発する行列(京都御苑) 葵祭 2002.5.15 |

|

|

拡大写真(1600x980)398B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中でも葵祭は1400年の歴史があり、我が国の祭の中で最も優雅で古趣に富んだ祭として知られる。古くは賀茂祭又は北の祭とも称し、平安中期の貴族の間では、単に祭といえば葵祭のことを指すほど有名であった。 |

|

|

葵祭は、6世紀に天皇が下鴨、上賀茂両神社に勅使を送って五穀豊じょうを祈ったのが始まりとされる。合わせて両神社に仕えた皇女・斎王(さいおう)も詣でたといい、源氏物語や枕草子にも葵祭が登場する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1024x768)140KB

|

拡大写真 (1200x900)228KB

|

拡大写真(1600x1200)308KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x830)220KB |

拡大写真 (1200x900)197KB |

拡大写真(1600x1200)285KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

賀茂祭が葵祭と呼ばれるようになったのは、元禄7年(1694)に祭が再興されてのち、当日の内裏宸殿(だいりしんでん)の御簾(みす)(すだれ)をはじめ、牛車(御所車)、勅使、供奉(くぶ)者の衣冠、牛馬に至るまで、全て葵の葉で飾るようになったためといわれる。使用される葵はフタバアオイで、毎年両神社から御所に納められる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)281KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上賀茂神社は、天武天皇の御代(みだい)(631?-686)に現在の社殿が造営され、京都が都となった平安奠都(へいあんてんと)(794)とともに賀茂別雷神(かもわけ・いかづちのかみ)に対する信仰が高まり、全国雷神の中心となった。弘仁元年(810)、嵯峨天皇は御杖代*(みつえしろ)として有智子(うちこ)内親王を斎王と定めて奉仕させ、爾来、この制度は35代、約400年続いた。 |

|

斎王は「いつきのみこ」ともいい、伊勢神宮や賀茂神社に奉仕する未婚の皇女で、伊勢神宮は斎宮(さいぐう)、賀茂神社は斎院(さいいん)といって区別した。葵祭に登場する斎王代は、斎王の代理で、現在は一般の女性が斎王に扮して行事を盛り上げている。 |

|

*御杖代:大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1040)518KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸時代には、徳川家の三葉葵の家紋が上賀茂神社の神紋・二葉葵に関係があることから、特別の待遇を得た。明治以後終戦まで、官弊大社として伊勢の神宮に次ぐ全国神社の筆頭に位した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1200)374KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かつて神武天皇が熊野から大和国へ侵攻する際、深く険しい山越えに迷ったとき、上賀茂神社の祭神・賀茂別雷大神(かもわけ・いかづちのおおかみ)の祖父・賀茂建角身命(かもたけつぬみ・の・みこと)が3本足の八咫烏(やたがらす)と化(な)って先導し、無事大和に入ることができた功績により、山城国(やましろのくに)の北部一帯を賜ったが、上賀茂神社が創祀(そうし)されると、この八咫烏伝説と、稲などに不作をもたらす悪霊退治の信仰行事である相撲が習合して烏相撲という神事が生まれたという。 早春の熊野三山 |

|

|

|

|

|

|

|

艶やかな |

十二単 |

に身を包んだ |

斎王代 |

とお付きの女官 |

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)456KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この相撲神事は、平安時代から続く伝統行事で、現在も昔のしきたりと寸分たがわぬ衣装を付けて執り行われる。当初は歴代の皇女が齋王(さいおう)として烏相撲を上覧したが、齋院制度が途絶えた後も、あたかも斎王がいるかのように御帳台*(みちょうだい)をしつらえて相撲神事が続けられてきた。 |

|

|

*御帳台:床に畳を敷き、四隅に柱を立て、前面を残して回りに几帳(きちょう 外から見られないよう床まで布を垂らしたのれん状のもの)を配した装置。貴人の座所・寝所などとした。 |

|

|

|

|

|

|

|

総員揃ってまずは挨拶 |

|

|

|

パノラマ写真(1800x850)295KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成3年(1991)からは葵祭(あおいまつり)で知られる斎王代が800年ぶりに斎王に代わって相撲を上覧するようになった。烏相撲は、世界に比類のない1200年の古都・京都ならではの重みのある秋祭りである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

烏相撲は、京都市無形民俗文化財の指定を受け、烏相撲保存会重陽社の人たちの協力で保存されている。 |

|

主役を務める相撲童子は、例年、烏相撲保存会重陽社が氏子区域内の小学校3年生から6年生までの児童約20名を選抜するが、今年は学童が多く、2年生も含めて32名の多勢となった。6年生になるまでに数回選ばれる子もいるが、殆どは初めてだという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1130)404KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

褌一丁 |

の |

|

相撲童子 |

たち |

|

|

|

童子たちは、朝方、社務所で烏相撲保存会重陽社のおじさんたちに六尺褌を前袋式に締めてもらった。水着の水褌(すいこん)と同じ締め方だが、緩まないように幾重にも重ねたり、立褌(たてみつ)に撚り(より)を入れたりしている。マイクで神事を解説した神職は「ふんどし」と呼び、「まわし」や「したおび」という言葉は使わなかったので、当たり前のことなのに、さすがだと感心してしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

楼門前の児童たち

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)398KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

子供たちは、午前10時ころ褌一丁の裸足(はだし)で御手洗川(みたらしがわ)のほとりに建つ土舎(つちのや)に集合し、斎王代や宮司など、祭りのオールキャストが揃ったところで、浄めの神事が行われた。その後、全員が重陽神事に出席するため、本殿に向かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

御物忌川 |

に架かる |

玉橋 |

を渡る |

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)450KB |

|

|

|