| 11 |

|

資料

|

|

|

|

|

|

玉川の水行場

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)255KBが表示されます。

|

|

|

|

玉 川 |

|

御供所(ごくしょ)のすぐ奥に玉川(たまがわ)と呼ばれる清流が流れている。玉川は霊峰揚柳山から湧き流れる神聖な川で、禊の場となっている。下流は有田川に至る。

|

|

|

|

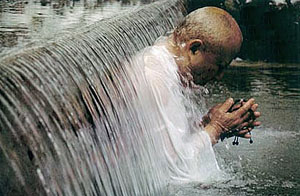

寒中水行

|

| 高野山を訪れる参詣者の中には特に信仰の厚い熱心な信者がいる。雪の降る高野山の厳寒の、この奥の院の水行場(みずぎょうば)で、邪念を払い自らの身を清めるために、厳しい水行(みずぎょう)を務める。気温0度、水温3度の中、胸まで清水に浸かり、一心に般若心経(はんにゃしんぎょう)を唱える。1回の水行は約15分。厳しい修行だ。 |

|

写真左・中央部の水中に石段が見えるところが水行場である。その上流には御廟橋(御廟の橋)が見える。

|

|

水行僧

|

|

|

|

資料

|

|

|

段差のあるところでは、僧侶が全身に冷水を被り、更に厳しい水行を務める。その姿は仏のようであり、自然と一体となることを目指す密教の世界が垣間見える。

|

|

| 12 |

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)297KBが表示されます。

|

|

|

|

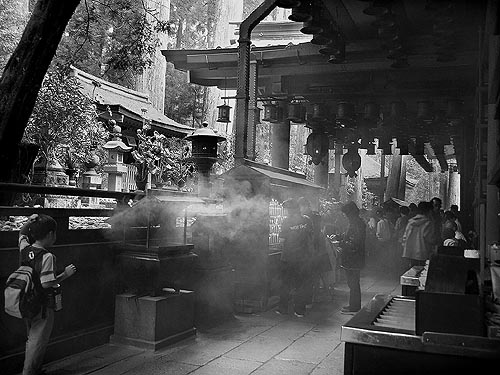

水向地蔵

|

|

水行場と御廟橋の間の玉川に背を向けて地蔵菩薩や不動明王、観音菩薩などが安置されている。これらを総称して水向地蔵(みずむけじぞう)と呼ぶ。

|

|

|

|

拡大写真(1024x750)231KB

|

|

|

参拝客は経木を水向地蔵に手向けて水をそそぎ、亡き人々の冥福を祈る。彼岸のこの日は順番待ちの行列ができるほどに盛況だった。

|

|

| 13 |

|

地蔵のピラミッド

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x7770)297KBが表示されます。

|

|

|

御供所(ごくしょ)のそばに無数の地蔵がピラミッド状に安置されており、蝋燭を灯してお参りする姿が見られた。

|

|

|

生身供

|

|

白木の箱を担いだ僧侶の一行と遭遇した。御廟橋(ごびょうばし)を渡り、御供所(ごくしょ)に向かっている。白木の箱には大師の食事である生身供(しょうじんく)が納められる。御膳と書かれた立て札が立っていた。

|

|

生身供は御供所で支度され、1日2回、御廟と向き合う燈籠堂に運ばれる。大きなマスクは、大師の食事を汚さない配慮なのだろうか。

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)161KB

|

|

|

| 14 |

|

御廟橋

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x880)233KBが表示されます。

|

|

|

御廟橋は、石童丸(いしどうまる)が父道心(どうしん)と初めて出会った場所でもある。橋の右手には先祖供養の水向地蔵がある。

|

|

流水灌頂

|

|

|

|

御廟橋のすぐ上流の川床に卒塔婆(そとば)が立てられている。水難や難産で死んだ人たちを供養するためのもので流水灌頂(りゅうすいかんじょう)という。

|

|

|

大師の入定

|

|

|

弘法大師像 |

|

承和2年(835)3月15日、大師は入定(にゅうじょう)の日は21日の寅の刻であると告げ、二十五ヵ条の遺誡(ゆいかい)状を弟子たちに渡した。 |

| その日から洞窟に篭り、21日、結跏趺坐(けっかふざ)したまま、生きるが如く入定されたと伝えられる。 |

| 「56億7千万年の後、弥勒菩薩がこの世に出られるまで、生きとし生けるものすべてを見守る」と誓って、弟子たちの前から姿を消したのである。 |

|

|

おん年62歳であった。大師が入定した洞窟の上には、三間四方の宝形造りの廟が建立された。弘法大師御廟である。

|

|

三鈷杵

|

|

|

写真をクリックすると拡大します。 |

|

|

|

|

密教は、呪文を唱え、仏を思い浮かべ、また印(いん)といって事物を象徴する形を指で組んで、さまざまな修行をすることで、悩みや苦しみから自分を解放し、人々の願いをかなえようとする教えである。

|

|

この修行に使われる道具を法具といい、大師が手に持つ三鈷杵(さんこしょ)も密教法具の一つである。

|

|

この形は古代インドの武器をもとにしたもので、密教では行者の身を護るという意味をもつ大切な道具で、行者は常にこれを手に持って修行を行うという。

|

|

御廟橋

|

|

玉川に架かる御廟橋を渡ると、いよいよ大師の霊域に入る。御廟橋は、36枚の橋板で造られており、全体を1枚と数えて金剛界三十七尊を表している。それぞれの裏面には種子(梵字)が刻み込まれている。

|

|

御廟橋は、参詣する人たちを弘法大師が迎え見送る場所であり、この橋を渡る都度、僧侶や信者が御廟に向かって合掌する姿が見られる。

|

|

| 15 |

|

|

|

|

資料 |

|

|

|

資料 |

|

|

|

燈籠堂

|

|

御廟橋を渡り石段を登ると、弘法大師御廟の拝殿にあたる燈籠堂(とうろうどう)に至る。

|

|

|

資料

|

|

|

|

燈籠堂の中では舎利塔(しゃりとう)を中心に2万以上の献燈が常に灯っている。

|

|

千年の間消えずに燃え続けている「貧女の一燈」と白河上皇(しらかわじょうこう)が参詣の際に自ら灯された「白河燈」、昭和天皇が平和を祈念して献じた「昭和燈」の三灯は、常明灯と呼ばれ、永遠に生き続ける弘法大師の生命のシンボルである。

|

|

|

|

弘法大師御廟

|

|

燈籠堂の後方、奥の院の最奥に弘法大師の定身(じょうしん

御遺体)が眠る御廟(ごびょう)がある。高野山中最も清浄な聖地である。

|

|

御廟の周囲に聳える千年杉や絶え間なく立ちこめる香煙が深く厳かな空気を醸し出している。大勢の参拝客が香を焚き、蝋燭を灯し、御廟に対面して祈りを捧げている。敬虔な信者の姿に心打たれるものがある。

|

|