|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1024x680)106KB |

|

|

2005年1月3日(月)、福岡市東区箱崎(はこざき)に鎮座する筥崎八幡宮(はこざきはちまんぐう)で玉取祭(玉せせり)が開かれた。 |

|

筥崎宮

|

|

|

|

国の重要文化財である筑前一ノ宮の筥崎宮は、日本三大八幡宮の一つで、延喜21年(921)神のお告げにより、醍醐天皇による「敵国降伏」の宸筆(しんぴつ)が下賜されて中国大陸と玄界灘に面するこの地に壮麗な神殿が建立され、延長元年(923)祭神が大分宮(穂波宮)より遷座されたのが始まりといわれる。 |

|

祭神は、応神(おうじん)天皇・神功皇后(じんぐうこうごう 応神天皇の母君)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)。応神天皇は仲哀(ちゅうあい)天皇の第四皇子として筑紫で生まれた第15代天皇である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

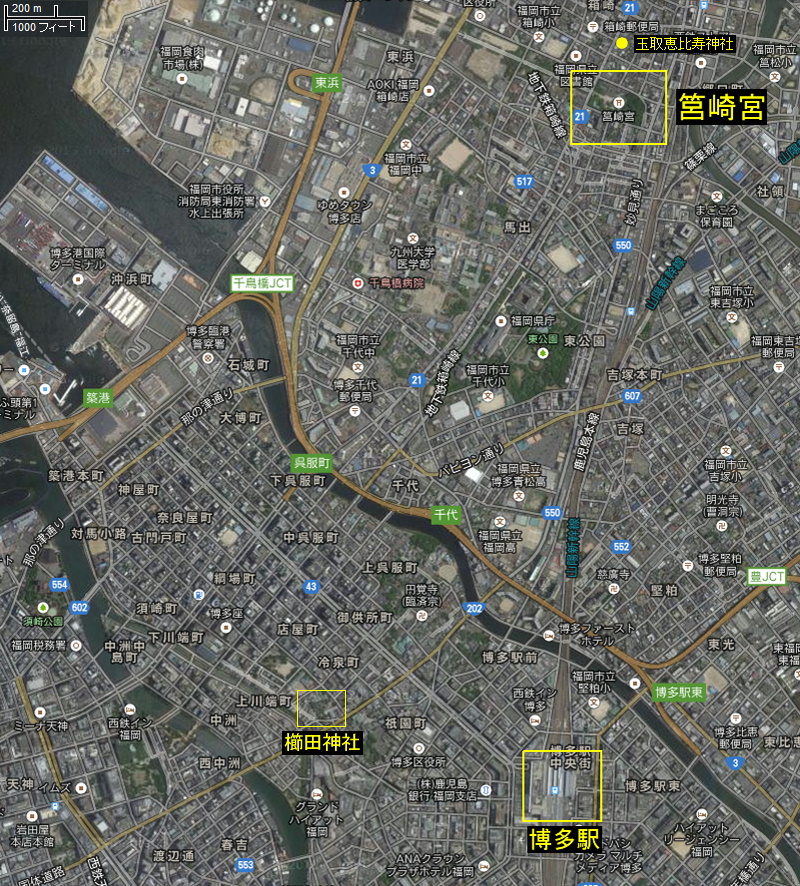

筥崎八幡宮 |

(筥崎宮)の位置 / 福岡県福岡市 |

|

|

|

|

拡大写真(1060X940)299KB |

Google Earth |

|

|

|

|

一ノ鳥居

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

豊漁豊作・商売繁盛の恵比須信仰にもとづく年始の占いという側面を持つ筥崎宮の玉取祭(たまとりさい)は、500年ほど前の室町時代に始まったもので、神功皇后の三韓遠征の際に竜神が干珠(かんじゅ)と満珠(まんじゅ)を献上したという伝説によるものといわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

参道の賑わい

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毎年1月3日に行われる玉取祭は、玉せせりと呼ばれ、「玉競り」と書き、文字通り宝珠と呼ばれる玉を競い合う男たちの祭りである。博多弁で「せせる(しぇしぇると発音)」は「触る、弄ぶ」の意味で、「せせり」はその名詞形。 |

|

|

|

|

|

|

|

楼門(伏敵門) |

|

楼門正面の「敵国降伏」の額は神仏の加護を求める戦勝祈願文。 |

|

|

|

拡大写真(1600x960)320KB |

|

|

|

|

|

|

|

陰陽二つの木製の宝珠のうち陽玉(直径28cm、重さ8kg)に触れて頭上にかざすと家門が繁栄し幸運が授かるといわれ、総勢約250人の褌姿の男たちが勢い水を浴びて宝珠を奪い合うさまは勇壮の一言に尽きる。 |

|

|

|

|

|

|

|

絵馬殿前の玉洗いの儀 |

|

|

|

拡大写真(1200x700)238KB |

|

|

|

|

|

|

|

玉せせりは午後1時から始まる。絵馬殿前の玉洗いの儀により陰陽二つの宝珠が神職により洗い清められた後、玉櫃(たまひつ)に収められ、筥崎宮の北方約300mの末社・玉取恵比寿神社(たまとりえびすじんじゃ)に運ばれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

玉を洗う神官 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2個の宝珠は、お祓いのあと温湯で陰暦の月の数だけタワシで洗われ、3合3勺の白絞油(しらしめゆ 菜種油を精製した淡黄色の油)が注がれたあと白紙で拭き取られる。この紙は皮膚病に効き福をもたらすといわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

玉取恵美須神社 |

|

陰陽一対の宝珠が玉取恵美須神社に安置されると、神事が執り行われる。その後、陰玉は本殿の神前に移され、残された陽玉をめぐって裸の男たちによる競り合いが行われ、筥崎宮の楼門まで運ばれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この神社の前が玉せせりの出発点で、最初は子供たちが競り合いながら陽玉を運び、途中で大人たちに引き継がれる。大人たちは一ノ鳥居をくぐり、楼門で待ち受ける神職に手渡すまで激しい玉せせりを繰り広げる。 |

|

|

|

|

|

|

|

玉せせり出発点 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

競り子(せりこ)と呼ばれる裸の男たちは、陸組(おかぐみ)と浜組(はまぐみ)に分かれており、宝珠を神職に渡したのが陸組であれば豊作が、浜組であれば大漁が約束されるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

裸になる競り子たち |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

褌一丁の競り子たち |

|

男たちは、鉢巻も足袋も着用せず、まさに褌一丁の裸形である。経験者によると、地面の冷たさが裸足に凍み、砂利を噛んだ足で足の甲を踏まれるのがたまらなく痛いという。それを顔に出さないのが男の粋なのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

張り切る男たち |

|

|

|

拡大写真(1200x798)185KB |

|

|

|

|

|

|

|

競り子たちは、白晒木綿の六尺褌を前袋式に締め、その上に晒の腹巻を重ねている。保温と緩み防止に最適な方法である。写真上の男たちのようにやや厚手の木綿布を相撲まわしのように締めているのは少数派である。 |

|

|

|

|

|

|

|

スタート地点に向かう競り子たち |

|

|

|

拡大写真(1200x875)256KB |

|

|