|

|

|

|

|

|

|

はじめに |

|

|

|

平成22年(2010)9月上旬、昨年に引き続き、静岡県磐田市(いわたし)で行われた見付天神裸祭(みつけてんじん・はだかまつり)を密着取材した。また、事前に 見付天神裸祭のご案内 により和田グループを募集し、浜垢離に4名(うち水浴2名)、御大祭(ごたいさい)に7名(うち堂入り6名)が参加した。 |

|

|

|

|

|

| |

【凡例】 ▲:上の画像の説明文 ▼:下の画像の説明文 〈画像の左クリック〉:別窓に拡大写真を表示 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400x1050)260KB

|

画像:Google Earth |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

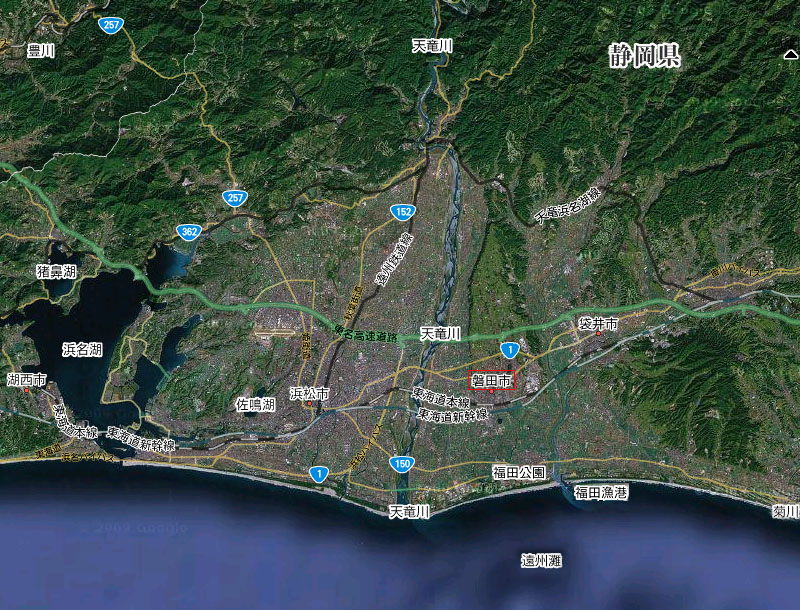

▲ 164km2の市域に17万人が暮らす磐田市は、静岡県西部・天竜川の東側に隣接し、律令時代以降、遠江国(とおとおみのくに)の国府・国分寺が置かれた古代の政治文化の中心都市であり、戦国時代から江戸時代にかけては、東海道53次の宿場町である見附宿(みつけじゅく)として栄えた。 |

|

|

昭和15年(1940)、磐田郡見付町(みつけちょう)・中泉町(なかいずみちょう)・西貝村(にしがいむら)・天竜村(てんりゅうむら)が合併して磐田郡磐田町が発足。昭和23年(1948)に市制が施行され、平成17年(2005)には磐田市と磐田郡竜洋町、福田町、豊田町、豊岡村が合併して、現在の磐田市となった。 |

|

東海道本線敷設に際しては、見付町の南の中泉町に中泉駅が設置され、磐田町に合併後は磐田駅となって発展した。現在、磐田市はオートバイメーカーのヤマハ発動機や自動車メーカーのスズキの企業城下町で、サッカーのJリーグ・ジュビロ磐田の本拠地として知られる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

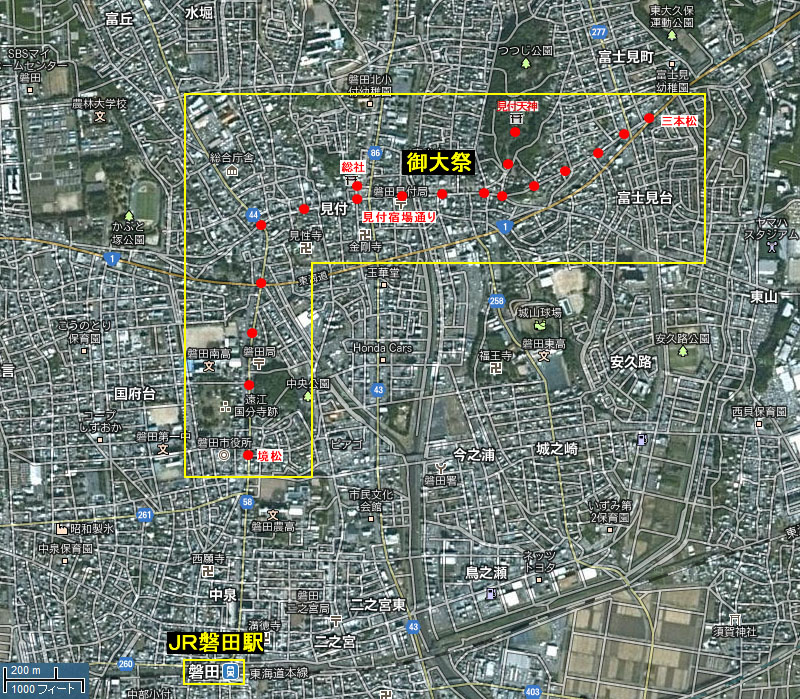

見付天神裸祭「 |

御大祭 |

」会場の衛星画像 |

|

|

|

|

画像:Google Earth |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 磐田市の中心部に位置する見付宿場通り(みつけしゅくばどおり)(旧東海道)一帯は、江戸時代に東海道五拾三次の見付宿(みつけじゅく)として栄えた宿場町である。国指定重要無形民俗文化財の見付天神裸祭は、8日間にわたって行われる矢奈比賣(やなひめ)神社(見付天神)の秋の例大祭で、その最大の見所が毎年旧暦8月10日の直前の土日に催行される御大祭(ごたいさい)と、その3日前に行われる浜垢離(はまごり)で、今年は、浜垢離が9月8日(水)、御大祭が9月11日(土)・12日(日)に開催された。 |

|

矢奈比賣神社(見付天神)公式サイト 見付天神裸祭保存会公式サイト |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

画像:Google Earth |

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 昨年、初めて見付天神裸祭を密着取材したことがきっかけで、見付天神裸祭保存会事務局長の福代陽一(ふくよよういち)さんや副事務局長の松本直希(まつもとなおき)さんと知り合い、それ以来お付き合いさせて頂いている。 |

|

| |

今年のポスターは、昨年、福代邸の2階から撮影した道中練りの写真が使われており、ポスターの左下部に「写真提供:WA★DAフォトギャラリー 撮影:和田義男」と、キャプションが表示されている。国指定重要無形民俗文化財のポスターに私の写真が使用されたのは初めてなので、大変光栄に思う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成22年度 |

見付天神裸祭 |

ポスター |

|

|

|

|

拡大写真(1580x2240)672KB |

資料:見付天神裸祭保存会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

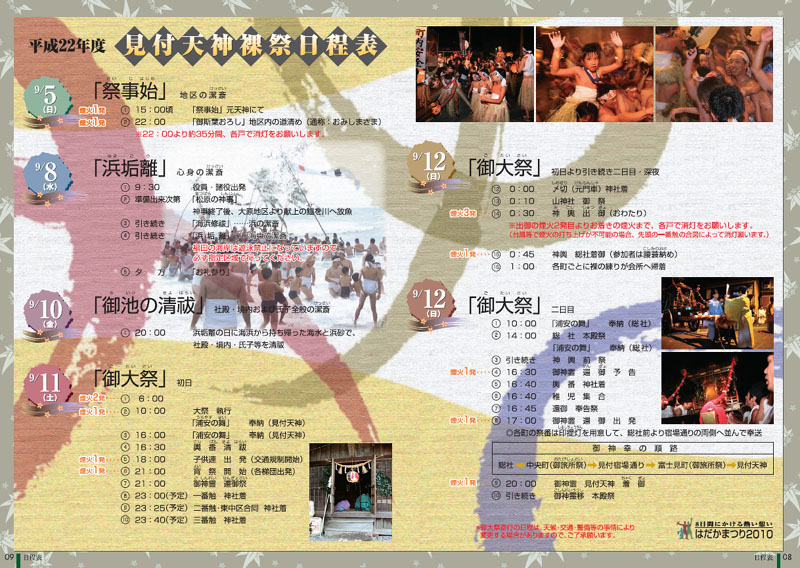

▼ 事前に松本さんから「はだかまつり」と題する見付天神裸祭ガイドブック平成22年度版(A5・48頁)が送られてきた。日程表は、日付が変わっただけで、例年と同じ内容だったが、今年は、霊犬「悉平太郎」生誕700年に当たることから「しっぺい太郎生誕700年記念」として西中区・東中区合同の道中練りと堂入りが行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成22年度 |

見付天神裸祭 |

日程表 |

|

|

|

|

拡大写真(2250x1600)869KB |

資料:見付天神裸祭保存会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

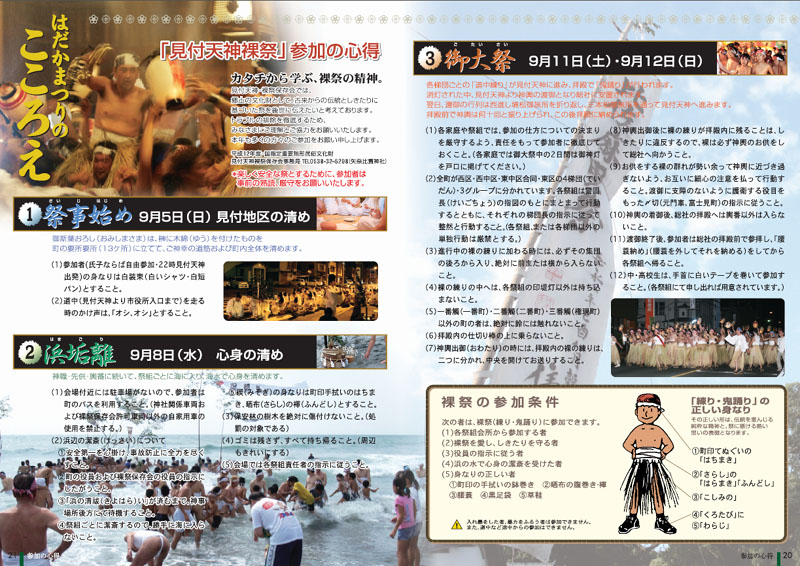

▼ 毎年全戸に配布されるガイドブックは、今年で4冊目となったが、とても良く分かるので、好評を博している。その中に見開きで「はだかまつりのこころえ」が懇切丁寧に説明されている。一時期、パンツの使用を認めたことから衣装の乱れが生じ、保存会では、国指定重要無形民俗文化財にふさわしく、褌・腰蓑・足袋・草鞋(ふんどし・こしみの・たび・わらじ)という伝統衣装に統一した美しい裸祭りを目指している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

見付天神裸祭 |

参加の心得 |

|

|

|

拡大写真(2230X1580)835KB |

資料:見付天神裸祭保存会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

見付天神裸祭は、昨年発表した 見付天神裸祭 に詳しく解説しているので、以後、説明は最小限度に止める。詳しいことが知りたい方は、

去年の作品 を参照されたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

見付天神裸祭 |

会場と交通規制 |

|

|

|

拡大写真(2240X1580)525KB |

資料:見付天神裸祭保存会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

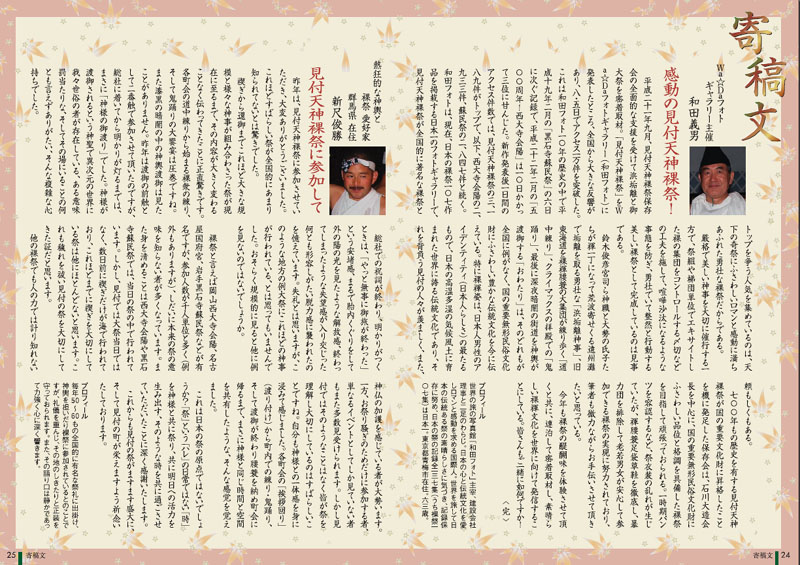

▼ 今年のガイドブックには、和田グループ代表の筆者と新尺俊勝世話役の寄稿文が掲載されている。和田グループは、昨年初めて参加してから保存会との交流が始まり、今年、福代陽一(ふくよ・よういち)事務局長から執筆依頼を受け、5月に原稿をお送りしたものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2240X1580)725KB |

資料:見付天神裸祭保存会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 平成22年(2010)9月8日(水)、昨年に引き続き、日帰りで静岡県磐田市(いわたし)で行われた見付天神裸祭(みつけてんじん・はだかまつり)の浜垢離(はまごり)を密着取材した。朝4時起きしてJR青梅線の一番電車で東京駅に出て新幹線こだまで浜松駅まで行き、東海道線で磐田駅に着いたのが午前9時前。 |

|

| |

私と一緒に取材することになったさいたま市の曽根由香さんの車で見付天神裸祭保存会事務局長の福代陽一(ふくよ・よういち)さん宅に行き、地元関係者のお世話になりながら感動写真を多数切り取ることができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

輿番 |

「 |

権現 |

」の専用バス 2010.9.8 09:20 |

|

|

|

觸鈴 |

を持つ |

觸番 |

「権現」(権現町/東区) |

|

|

|

|

|

拡大写真(1400x1050)289KB |

拡大写真(1400x1050)228KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 今年の輿番(こしばん)を担当する権現(ごんげん)(権現町・東区)のチャーターバスで曽根さんと共に福田(ふくで)海岸に行き、関係者の準備の完了を待って予定通り松原放生会祭(まつばら・ほうじょうえ・さい)が催行された。 |

|

|

|

ここで放生(ほうじょう)される命之魚(みょうのうお)は、何時の頃からか大原の大杉家の当主が捕獲して献上するのが習わしとなっている。大杉家では「かけ魚(うお)」と称し、必ず奇数匹の鯔(いな)(鯔ぼらの子)を献上する。去年は大きな篦鮒(へらぶな)だったが、今年は正規のボラの子だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今年 |

放生 |

される |

命之魚 |

(奇数匹のボラの子) |

|

|

|

|

拡大写真(1400X1050)286KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 午前10時過ぎから遠州灘に面する磐田市福田海岸の松原に注連縄を張り巡らした斎場(さいじょう)で「松原の神事」と呼ばれる「松原放生会祭(まつばら・ほうじょうえ・さい)」が始まった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

松原 |

放生会 |

祭/遠州灘福田海岸(静岡県磐田市) 10:14 |

|

|

|

|

拡大写真(1800X1150)462KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 見付天神に向けた祭壇を囲み、氏子28ヵ町の総代と烏帽子(えぼし)・白丁(はくちょう)姿の先供(さきとも)や宮神輿を担ぐ輿番(こしばん)たちがコの字型に陣取った。 |

|

|

祭壇は、神が降臨する神籬(ひもろぎ)となる松の木の根元に鉾(ほこ)を立て、先供と輿番の浜印(はまじるし)(旗)が束ねられ、その手前に小唐櫃(こからびつ)を据え、その上に八足机(はっそくづくえ)が二台置かれたものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パノラマ写真(2800X1200)602KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ この神事は、神宝(しんぽう)(神社の宝物や調度品)を祓い清めることと、命之魚(みょうのうお)を放つことにより殺生(せっしょう)の罪を祓い清める放生(ほうじょう)が目的である。神職二名により献饌(けんせん)と命之魚の献上が行われた後、鈴木宮司による祝詞(のりと)奏上が行われた。 |

|

|

続いて、氏子総代による玉串奉奠(たまぐしほうてん)が行われたあと、神職と神輿先供係(みこしさきともがかり)(通称先供さきとも)たちが近くの小川に行って命之魚(みょうのうお)を放流した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

命之魚 |

を小川に放流する御輿 |

先供 |

係の長老 |

|

|

|

|

拡大写真(1700X1800)560KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 松原の神事が終わると、氏子関係者たちは次の神事である海浜の修祓(しゅばつ)のため、福田浜に移動した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2600X1600)798KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ この日は、台風9号が京都府舞鶴市沖の日本海を東進し、昼頃北陸に上陸した後、日本列島を横断した影響で、太平洋側も悪天候に見舞われたが、強風に晒されながらも、今のところ降雨はなく、無事に神事が進められた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1450)577KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 白砂青松の広大な福田浜の渚で、スコップで穴を堀り、鉾(ほこ)と天神(てんじん)と呼ばれる大榊(おおさかき)と共に先供と輿番の浜印(はまじるし)(旗)が立てられ、神饌(しんせん)を載せる八足机(はっそくづくえ)などが置かれた祭壇は、遠州灘に向けられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鉾、大榊、先供・輿番の浜印を植えて |

憑代 |

とする |

|

|

|

|

拡大写真(1600X1050)362KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 大榊や浜印の笹は、神々の依代(よりしろ)、つまり、神々が降臨するための目印で、神籬(ひもろぎ)となるもの。最初に、禰宜(ねぎ)が海神(わたのかみ)と祓戸大神(はらえどのおおかみ)を迎える迎神詞を奏上。「オー」と警蹕(けいひつ)を掛けて座に戻り、続いて米、魚、酒などを献饌(けんせん)したあと、鈴木宮司が砂浜に直に正座し、祝詞(のりと)を奏上した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鈴木俊彦宮司による |

祝詞 |

奏上/海浜の |

修祓 |

10:40 |

|

|

|

|

拡大写真(2200X1200)549KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 大麻(おおぬさ)と紙吹雪のような切麻(きりぬさ)による修祓(しゅばつ)は、コの字型に陣取った神職と氏子たちの三方に向かって行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1350)434KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 続いて、参列者全員に20cmほどの竹串に紙垂(しで)を付けて麻で縛った小祓(こばらい)が配られ、各自、起立したまま、小祓に息を吹きかけたあと、頭からつま先まで、左、右、左と身体を祓(はら)った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1100)369KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 撤饌(てっせん)のあと、禰宜による昇神詞の奏上で神々を送り、砂浜での修祓(しゅばつ)の神事が終わると、海に入って垢離(こり)を取る浜垢離(はまごり)を行うため、先供や氏子長老たちは、砂浜の上で脱衣して六尺褌(ろくしゃくふんどし)一丁の裸形(らぎょう)となった。輿番は、袖をたくし上げ、袴の股立ち(ももだち)を取って水浴に備えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1100)355KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1350)531KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 鈴木宮司はじめ神職たちもその場で脱衣して越中褌一丁になり、白地に赤い剣梅鉢(けんうめばち)の神紋の下に矢奈比賣天神社(やなひめ・てんじんじゃ)と墨書(ぼくしょ)した鉢巻を持ち、小祓を大榊の下に挿して海に向かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

よりしろに こばらいたくす あきのこり |

|

The autumnal water purification,

leaving an exorcising charm at the descending site of Gods. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1520X1600)457KB |

|

|

|