|

|

|

|

|

|

|

2006年10月15日(日)東京都江東区木場公園で第24回江東区民まつりが開かれ、木場(きば)の角乗(かくのり)や木遣(きやり)、深川の力持(ちからもち)など江戸時代から伝わる江戸っ子の民俗芸能が披露されたので取材した。 |

|

|

「江東区民まつり」は、「世代をつなぐ心のふれあい」をテーマに、第1回以来、まつりを通して「人情溢れる快適なまちづくり」と「ふるさと江東づくり」を目指して毎年開催されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第24回江東区民まつり |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

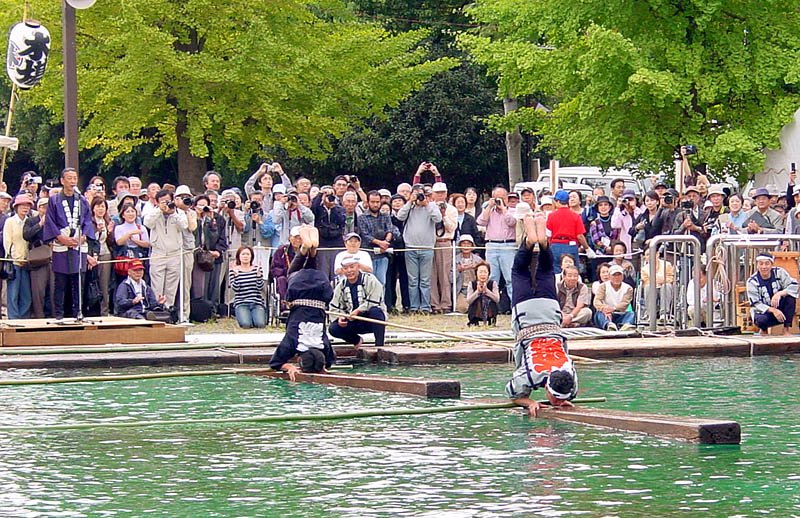

角乗の会場は、都立木場公園の角乗池(かくのりいけ)と呼ばれる専用のプール。角乗は、速いテンポの葛西囃子をバックに、口上師(こうじょうし)の語りとともに行われる。筏師・囃子方・口上師の呼吸がピタッと合うことが大事。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「木場の角乗」会場 |

|

|

|

拡大写真(1400X850)206KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

角乗は、江戸時代から続く伝統芸能のひとつで、川並(かわなみ)と呼ばれる深川、木場の筏師(材木業者)たちが鳶口(とびぐち)一つで丸太を自由に操り、運搬したり筏(いかだ)を組む仕事をするなかで余技として生まれた。 |

|

|

やがて、数々の技術を加えて水上の曲技として発達した。角材を使用するため、丸太より高度な技能を要し、多年の修練を必要とする。わずか30cm四方の角材を回転させるまでには、3年はかかるといわれる。日本全国数いる筏師(いかだし)の中で角乗ができるのは木場の川並だけだという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

木場角乗保存会の葛西囃子 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

角乗に使用する角材は、かつては樅(モミ)や栂(ツガ)が使用されていたが、近年これらの木材の入手が困難となり、外材の米松*(ベイマツ)が使用されている。角材の寸法は、長さ5m、幅30cmで、米国から輸入される米松角材(米松大中角)の12インチ角材を5mの長さに切ったもの。 |

|

|

*米松:北アメリカで産する別名オレゴンパインやダグラスファーと呼ばれる樅(モミ)系の大径木。 |

|

|

昭和27年(1952)に木場角乗保存会が結成され、同年、都の無形民俗文化財の指定を受けた。例年10月には「江東区民まつり」で妙技が披露され、官民一体となって技能の保存・伝承がなされている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

葛西囃子は、大太鼓(オウドウ)1、小太鼓(ツケ/シラベ)2、篠笛(トンビ)1、鉦(かね)(ヨスケ)1、の5人一組で編成される。雛祭りの唄ではないが、「五人囃子の笛太鼓」である。中でも鉦は他の4人の演奏を助けるもので一番難しいという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

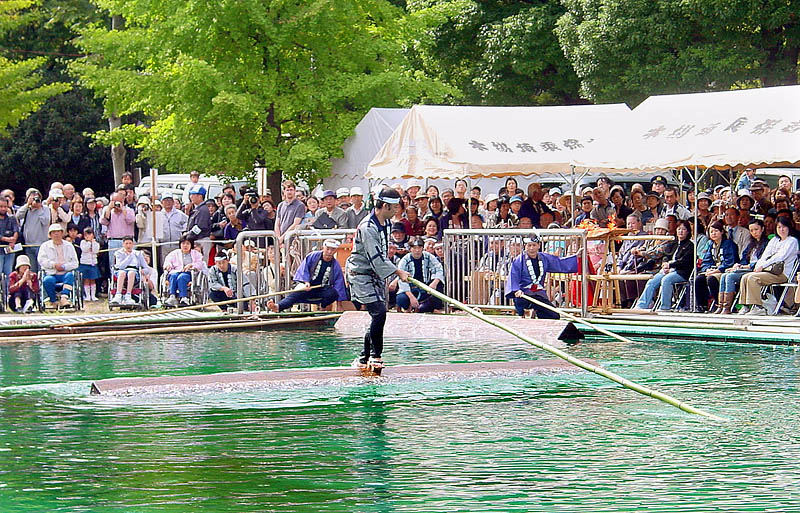

基本の地乗り |

|

|

|

拡大写真(1400X955)371KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

角乗の技には大きく分けて十二種類前後あるが、最初に行われるのは基本型ともいえる「地乗り」。タメ竿(ざお)といわれる竹竿をもって素足で角材に乗り、竿でバランスを取りながら角材を回転させる。それが終ると角材の七分三分のところで逆立ちをする。口上は「尾張名古屋は金の鯱(しゃち)」。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

地乗りのフィニッシュは「尾張名古屋は金の鯱」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

「地乗り」に次いで行われるのが「相乗り」で、二人一組で一本の角材に乗り、正面に向かって左右二組で行う。どちらか上手な人がリードするようになるが、二人の意気がぴったり合わないと角材がうまく回転しない。それが終ると二組4人がそろって逆立ちをするが、初めと終りがそろうかどうかが腕の見せ所。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二人一組の相乗り |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

「駒下駄乗り」は駒下駄をはいて角材に乗る曲芸。下駄の歯がうまく角材にかからないと回転しない。「駒下駄乗り」がうまくこなせると「高下駄乗り」に移る。高下駄乗りは下駄の歯が高いだけに、それだけ難かしくなる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高下駄乗り |

|

|

|

拡大写真(1200X770)329KB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

「川蝉乗り/かわせみ」は、子供を肩車して角材を回す曲芸。子供を肩に乗せているところが鳥の川蝉に似ているため、この名がついたといわれる。 |

|

| |

演技のころあいをみて肩の子供はわざと水中に落ち、ふところに忍ばせておいたひよっとこの面をかぶって出てくる。このところは花駕籠(戻り駕籠)乗りと同じ。角材に引き上げられた子供は、そこで馬鹿踊りをやる。近年はこれができる子供がいないので、水に落ちず、形だけのものになっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

子供を肩車した川蝉乗り |

|

|

|

拡大写真(1400X840)321KB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

「から傘乗り」は、タメ竿のかわりに番傘を持って角材に乗る。真ん中に出たところで傘をパッと開き、傘をさしながら角材を回転させる。タメ竿を持っていないため安定が悪く、ちょっとした風でも影響される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

から傘乗り |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「梯子乗り」は角乗の中でも呼びものの一つ。地上で行われる鳶職の「梯子乗り」は、四方八方から鳶口で安定させるが、角乗は冂字形の土台が角材と梯子をつなぎ、わずかにタメ竿が土台の横から水面に浮かんでいるだけである。これを安定させるのは、角材の両端に乗っている助演者が手している二本のタメ竿である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

見事な梯乗り |

|

|

|

拡大写真(1400X1050)397KB |

|

|

|

|

|

|

|

演技は3人が交互に行い、「つま八艘(はっそう)」「遠み」「八艘」「背亀(せがめ)」「腹亀」「腕だめ(腕だめし)」「吹き流し」「一文字」と進み、「膝とめ」「くもの巣がらみ」で終わる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人間の一文字 |

|

|

|

拡大写真(1300X1400)394KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「花駕籠乗り」は、花で飾った駕籠に子供を乗せ、かごを担ぎながら角材を回す。二人の間は駕籠でつながっており、相乗りとは違った息が必要。本来ならころあいをみて駕籠に乗っている子供がわざと水中に落ち、お面をかぶって出てくる。 |

|

|

空(から)の駕籠は、先方と後方が反対になり、「戻り駕籠」としゃれこむ。江東区教育委員会生涯学習課では、この演目全体を「戻り駕籠」として説明している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

子供を乗せた花駕籠(戻り駕籠)乗り |

|

|

|

拡大写真(1600x1200)498KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

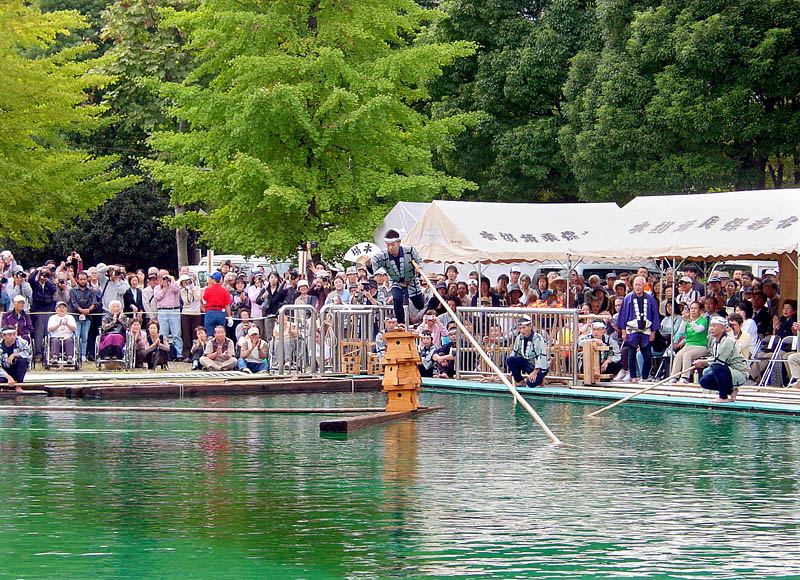

「三宝乗り」は、角材の上に三方*(さんぽう)を乗せ、その上に乗る。三方は不正形に積み重ねてあり、しかも足駄(あしだ)をはいて乗る。タメ竿を持って立ったり、片足をあげて右手に扇子をひらく「義経八艘飛び」、扇子を口にくわえてタメ竿を三方の穴にさして逆立ちするのが「鶴の餌ひろい」。 |

|

|

*三方:正月の鏡餅のお飾りに使われる三箇所に穴の空いた台で、神事の祭具。三宝とも書く。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

見事な義経八艘飛び |

|

|

|

拡大写真(1600x1160)466KB |

|

|

|

|

|

|

|

最後に足駄(あしだ)をぬぎ、三方を蹴飛ばして角材の上に飛び下りる難易度の高い「獅子の子落とし」で締める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三方を蹴って「獅子の子落とし」! |

|

|

|

拡大写真(1400x780)319KB |

|