|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

続いて更に北上し、大洗(おおあらい)港で昼食の弁当と土産物を調達した後、岡山の後楽園と金沢の兼六園と共に日本三名園の一つとして知られる水戸の偕楽園(かいらくえん)に到着した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水鳥の楽園・千波湖 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

こちらも「水戸の梅まつり」の最中で、今年は110回目だった。水戸の梅まつりは、明治29年(1896)水戸・上野間の鉄道開通を機に、観梅列車が運行されたことに始まるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

千波湖畔に建つ徳川光圀公像 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)166KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

千波湖は、偕楽園の眼下に広がる美しい湖で、周囲約3kmで瓢箪のような形をしている。春の梅と桜、夏には新緑が心を和ませてくれる。水面では白鳥や鴨たちが羽根を休め、その下では鯉や鮒たちが無邪気に遊んでいる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

徳川斉昭公・慶喜公像 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)402KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

偕楽園は、天保13年(1842)、水戸藩第九代藩主徳川斉昭(とくがわ・なりあき)(烈公れっこう)によって造園された。烈公は、千波湖に臨む七面山を切り開き、弘道館で文武修行する藩士の休養の場とすると同時に、領民と偕(とも)に楽しむ場にしたいとして「偕楽園」と名づけたという。 参照: 偕楽園 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸偕楽園の好文亭と梅林 |

|

|

|

パノラマ写真(2000x640)305KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

造園当時、園内に好文亭(こうぶんてい)や奥御殿などを設け、150種1万株といわれる梅の木が植えられた。広場は練武に、好文亭は望楼に、梅園は飢饉と軍旅の用にあてることを意図していたという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三階建ての好文亭 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)277KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

明治維新のあと、明治6年(1873)常磐公園(ときわこうえん)と名称を変更して開放され、大正11年(1922)、国の史跡・名勝に指定された。第二次世界大戦ののち、常磐公園の名称は、茨城県条例で元の偕楽園に戻された。 |

|

|

|

園内は予想外に広くて13haもあり、現在、合わせて100種3000本の梅の木が植えられているという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

好文亭の出入口 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

木造三階建ての好文亭(こうぶんてい)は、烈公の別墅(べっしょ 別荘)であるが、己ひとりの楽しむところではなく、衆と偕(とも)に楽しむところであった。梅の異名・好文木(こうぶんぼく)にちなんで名付けられたこの別墅は、昭和20年(1945)の水戸空襲で焼失したが、昭和33年(1958)に復元された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

板間の桃の間 |

|

|

|

パノラマ写真1800x880)253KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二層三階の好文亭と北につながる奥御殿をあわせて好文亭という。中には東広縁(ひがしひろえん)、紅葉の間、萩の間、桃の間、 菊の間などがあり、昔の面影を伝えている。 |

|

|

|

桃の間は漆塗りの板間で、襖(ふすま)には田中青坪(たなかせいひょう)画伯筆による桃の木が描かれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

桜の間廊下より東方の景観 |

|

|

|

パノラマ写真1800x600)296KB |

|

|

|

|

漆塗りの板間・東広縁 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

好文亭の中央付近に藩主の間という狭い部屋があり、その部屋を挟むように東広縁(ひがしひろえん)と西広縁(にしひろえん)という板張りの広間があり、種々の会合が催された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東広縁より東方の梅林を臨む |

|

|

|

パノラマ写真1800x830)317KB |

|

|

|

|

東広縁から西広縁(右)を臨む |

|

|

|

パノラマ写真1400x490)225KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

徳川斉昭(烈公)は、東広縁で、80歳以上の家臣、90歳以上の庶民を招いて慰安したり、家臣と共に作歌作詩などをして楽しんだという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三階・楽寿楼より千波湖を臨む |

|

|

|

パノラマ写真1600x800)345KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水戸では毎年ミスコンテストで、10人の梅大使が選ばれる。以前は梅娘と呼ばれていたそうで、天下の副将軍の鶴の一声で娘から大使に取り立ててもらったのだろうか。(^^; |

|

|

|

丁度梅林の前で記念撮影に応じていたので、撮影させてもらった。水戸観光協会の 水戸の梅大使 で調べると、この方は茨城洋子(いばらき・ひろこ)さんで、着物も帯も全て梅のデザインでとても気品があり、和服の似合う美しい女性だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006年梅大使の茨城洋子(いばらき・ひろこ)さん |

|

紅白のたすきには青色で「2006年水戸の梅大使」と書かれている。 |

|

|

|

拡大写真(1200x1225)295KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

梅娘を梅大使に改称したのは、改正男女雇用機会均等法が施行され、娘だけだと法律違反の恐れがあるからといわれる。今後、男性の梅大使が生まれるのだろうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

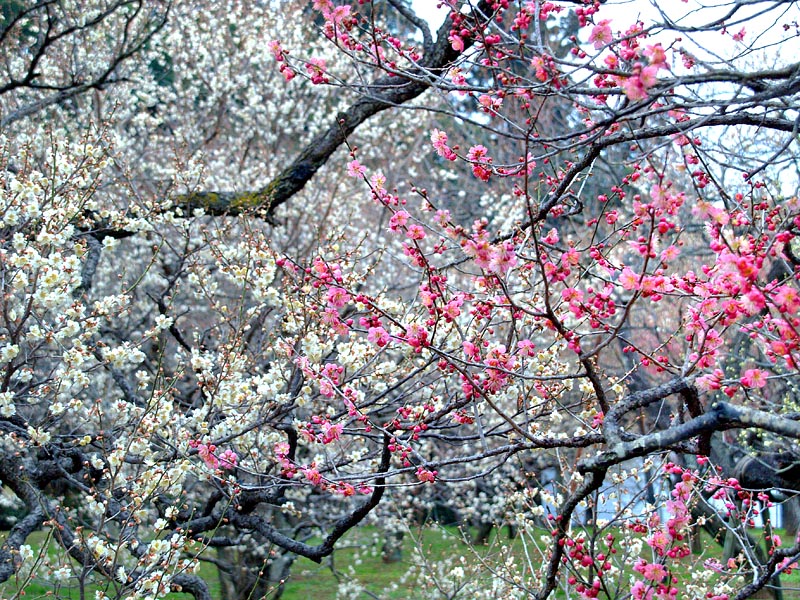

艶やかな梅林の紅梅 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)400KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

園内は大変広く、好文亭をじっくりと見学したこともあって、一時間半の自由時間では全てを廻ることができなかった。南門の近くに「南崖(なんがい)の梅」が咲いており、正岡子規の句碑が建っていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

梅を詠んだ正岡子規の句碑 |

|

|

|

拡大写真(1400x960)480KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

いうまでもなく、南崖は南に面した崖(がけ)のことで、子規は急斜面の崖に咲く梅の木がすべて斜めに生えていることに野趣を感じたのだろうか。子規と並んで筆者の駄作を披露するのは気が引けるが、名園の梅を眺むれば、歌心も湧いてくるというもの。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

南崖の梅 |

|

|

|

拡大写真(1400x800)359KB |

|

|

|