| 06 |

|

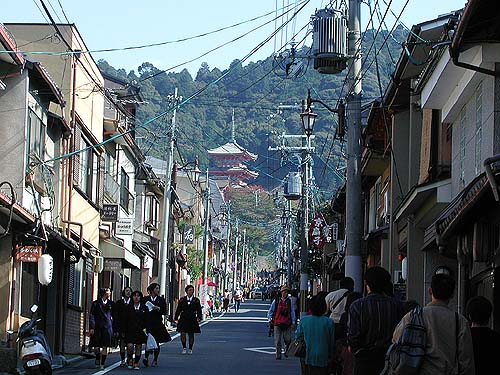

茶碗坂

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)164KBが表示されます。

|

|

|

国道のバス停を降りると東に三叉路があり、右に行くと清水寺の三重の塔を見ながら上る茶碗坂となる。その名のとおり清水焼(きよみずやき)の店が沢山並んでいる。 |

|

清水寺(きよみずでら)は、京都市東山区にあり、京都を代表するお寺のひとつだ。平安朝以来《清水(きよみず)さん》で親しまれてきた観音信仰の霊場で、西国三十三所第十六番札所にもなっている。 |

|

宗派は、北法相宗(きたほっそうしゅう)で、単立の一寺一宗である。山号(さんごう

寺名に冠する山の称号)は音羽山。 |

|

舞妓はん? |

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き

拡大写真(1024x768)206KBが表示されます。

|

|

1885年までは法相・真言兼修の寺だったが、第2次大戦後、北法相宗の総本山となった。1994年(平成6年)12月、世界文化遺産に指定された。 |

|

| 07 |

|

本堂 [国宝] |

|

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)214KBが表示されます。

|

|

|

清水寺は、798年(延暦17年)、平安初頭の武将・坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が延鎮を開山(かいさん

仏寺を創建した僧)として建立。805年(延暦24年)、桓武天皇(かんむてんのう)の御願寺(ごがんじ

皇室の私寺)となってから維新まで、朝廷や幕府の厚い保護が続いた。 |

|

本尊は十一面観音像。観音の慈悲は広大無辺であり、あらゆる人間の苦悩を救う。この現世利益の観音信仰が平安中期から高まると、清水寺は学問や修行の寺としてよりは、信仰で栄える寺となり、日本無双の観音霊場と謳われるようになった。

|

|

本堂舞台からの都の俯瞰(ふかん)もまた壮観で、東国からの旅人は、山科(やましな)から東山を越えてまず清水寺に参り、都を眺めて坂を下り五条大橋から京都に入ることが多かったという。

|

|

朱色の鐘楼 |

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き

拡大写真(1024x768)225KBが表示されます。

|

|

鐘楼は江戸初期に再建された重要文化財。応仁の乱後、清水寺を復興した願阿上人の大勧進により鋳造・寄進された梵鐘がかかる。

|

|

| 08 |

|

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)86KBが表示されます。

|

|

|

本堂の観音様

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き

拡大写真(1024x768)191KBが表示されます。

|

|

参道である五条坂と清水坂には平安時代から門前町が発達した。

|

|

清水坂は炙蛭(焼蛭)(やきもち)と清水団子(だんご)で知られ、また五条坂はここを通った弥次さん喜多さんが〈清水焼の陶造軒をならべて往来の足をとどむ、此所の名物なり〉というように、陶器店が軒をならべた。

|

|

清水坂から八坂(やさか)に抜ける坂道が産寧(さんねい)坂(三年坂)である。ここで転ぶと3年のうちに死ぬともいわれるが、今も参道の旧観を残して町並保存地区となっている。

|

|

| 09 |

|

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)200KBが表示されます。

|

|

|

清水の舞台から飛び降りる

|

|

有名な本堂の舞台は、観音に願をかけてその結願(けちがん)の日に、この舞台から堂下に身を投げると、所願成就ならば怪我なく、否ならば死して成仏できると信ぜられ、古来投身者が絶えなかった。

|

|

これにちなんで、死を覚悟して事を行う意味の〈清水の舞台から飛び降りる〉ということわざが生まれた。

|

|

因習や迷信を排す文明開化の世となって、1872年(明治5年)、政府はこの投身の風習を禁止し、舞台に投身よけの柵をつけさせ、寺僧に終日警備させ、このため危険な風習はやんだという。

|

|

本堂の土台

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き

拡大写真(1024x768)270KBが表示されます。

|

|

| 10 |

|

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)236KBが表示されます。

|

|

|

現在の伽藍はおもに江戸時代初期の建立になるもので、1633年(寛永10年)に徳川家光によって再建された本堂(国宝)は、旧規を守って南面する懸造(かけづくり)の舞台を設け、石畳床の内陣を拝する外陣がこれに接する。優美な照り起(むく)りの曲線を描く檜皮葺き(ひわだぶき)の屋根は、平安朝以来の伝統であるという。

|

|

阿弥陀堂

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き

拡大写真(1024x768)218KBが表示されます。

|

|

| 11 |

|

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)181KBが表示されます。

|

|

|

三重の塔

|

|

高さ約30mの三重の塔は、江戸初期の風を伝え、初層には大日如来像が安置されている。1987年(昭和62年)に解体修理され、朱塗りの極彩色に復元された。

|

|

音羽の滝

|

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き

拡大写真(1024x768)182KBが表示されます。

|

|

奥の院崖下の音羽(おとわ)の滝は、音羽の山中より湧出する清泉で、金色水とも延命水とも呼ばれ、清水という地名の起りとなった。天下五名水の一つで、諸病に効くといわれ、持ち帰る人やこれに祈誓する人が多い。

|

|