| 08 |

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)311KBが表示されます。

|

|

|

|

|

九十九折参道

|

|

由岐神社を通り、更に登っていくと、九十九折参道(つづらおりさんどう)に入る。清少納言が枕草子の「近うて遠きもの」の中に「くらまの九十九折といふ道」と記したのがこの道で、約800mの登り道である。

|

|

写真左は中門(勅使門)から九十九折参道を見る。

|

|

|

|

義経公供養塔(東光坊跡)

|

|

|

拡大写真(1024x768)243KB

|

|

|

| 09 |

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x900)348KBが表示されます。

|

|

|

|

|

牛若丸が7歳から約10年間住んだ東光坊跡は静寂で、供養塔が建てられていた。

|

|

鞍馬山を登るにつれ、紅葉が現れる。本殿金堂下の石段はかなりきつい。

|

|

本殿金堂

|

|

|

拡大写真(1024x768)249KB

|

|

|

急な石段を登ると本殿金堂に出る。初めて平地となり、視界が開ける。現在の本殿金堂は明治5年(1872)の再建で、護法魔王尊、毘沙門天、千手観世音の三尊尊天を祀る。

|

|

| 10 |

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x670)196KBが表示されます。

|

|

|

|

|

|

紅葉の本殿金堂

|

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1200x820)323KBが表示されます。

|

|

|

|

|

普通、寺院ではその中心となる建物を本堂や金堂などと呼ぶが、鞍馬寺では本殿金堂といい、寺と神社が融合したような呼称である。これは三尊尊天を祀ることによるが、神仏習合の現れである。 |

|

翔雲臺

|

|

写真左の立て札には、「本尊ここに降臨ありて、はるか平安京をみそなわし給う」とある。

|

|

翔雲臺(しょううんだい)中央の板石は、本殿後方より出土したもので、平安時代より鞍馬寺に伝えられた如法写経会の経巻を埋納した経塚の蓋石である。

|

|

板石の下から発掘された経塚遺物二百余点は、全て国宝に指定された。

|

|

毘沙門天 |

|

毘沙門天(びしゃもんてん)は、仏教で護法神として説かれ、四天王の一尊として北方をつかさどり、護国護法の神として崇敬される。 |

| 中国唐代の西蕃の入寇(にゆうこう)に際して、不空三蔵がこの神に祈願したところ、霊験があらわれ敵を退けることができたという。 |

| 日本でも平安時代、王城守護のために平安京羅城門上に、京の北方鎮護のために鞍馬寺に、それぞれ毘沙門天が安置された。 |

|

楠木正成(くすのきまさしげ)は毘沙門天の申し子といわれる。毘沙門天はのちに七福神の一つとしてあつく信仰された。

|

|

本殿金堂の阿吽の寅

|

|

|

拡大写真(800x530)124KB

|

|

|

仁王門と同様、本殿でも一対の阿吽(あうん)の寅が本尊を警護していた。

|

|

| 11 |

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)234KBが表示されます。

|

|

|

|

|

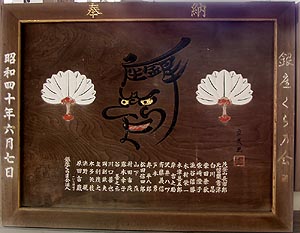

天狗の絵の奉納

|

|

|

拡大写真(800x620)78KB

|

|

| 「銀座くらま」の文字をあしらった天狗の絵。寺務所の別棟に飾られていた。

|

|

女性ハイカーたち

|

|

鞍馬山の山道は狭く険しい。鞍馬から貴船まで約2,700mの急峻な山道を歩くには、トレッキング・シューズは必須だ。入口では無料で杖を借りることができる。

|

|

| 12 |

|

|

写真をクリックすると新しい窓が開き拡大写真(1024x768)238KBが表示されます。

|

|

|

|

|

鞍馬山からの展望

|

|

|

拡大写真(1024x768)211KB

|

|

|

鞍馬山で下界を展望できるのは、本殿前の広場のみである。山々は色付きはじめ、やがて厳しい冬を迎える。

|

|

寺務所

|

|

本殿の標高は410m。その左に寺務所がある。狭い敷地一杯に建てられた大きな木造家屋である。この建物の山側に奥の院入口がある。

|

|