|

|

|

ペルーの位置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006年3月8日(水)、リマから空路インカ帝国の首都であったクスコに入った。空港では、早速民族衣装に身を包んだインディヘナの演奏するフォルクローレの歓迎を受けた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

インカ帝国は、正式名称をタワンティンスウユ Tawantin Suyu / Tahuantinsuyo といい、ペルーとボリビア(チチカカ湖周辺)を中心にケチュア族 Quechua が作った国で、13世紀に成立し、16世紀にスペインに征服されるまで続いた。最盛期には、チリ、エクアドルに及ぶ南北4,000kmの広大な領土を支配し、南米最大の帝国となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クスコ空港・歓迎の演奏 |

|

|

|

拡大写真(1400x1030)295KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クスコはペルーの南東・クスコ県の県都で、富士山頂に近い標高3,400mのアンデス山脈の中にある。人口は30万人。クスコとはインカ帝国の公用語・ケチュア語で「へそ」を意味する。 かつてはインカ帝国の首都で、インカ文明の中心地であり、 クスコの町並みはピューマをかたどったものだったという。現在もペルー有数の都市である。 |

|

|

1532年、スペインの征服者フランシスコ・ピサロ Francisco Pizarro 率いる200人ほどの侵略者により、あっけなくインカ帝国が滅亡すると、スペインの植民者たちがクスコを占領し、インカ帝国が建設した巨大で精巧な石組みの上に西洋の建物を建設した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クスコ空港のバス駐車場 |

|

|

|

拡大写真(1400x1240)318KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スペインの征服者たちは、クスコの広場(現・アルマス広場)に建つコリカンチャ(太陽の神殿)を見て驚いた。神殿の石組みの素晴らしさだけでなく、壁には幅20cm以上の黄金の帯がつけられていたからである。 |

|

|

中庭の金の泉からは水が絶え間なく流れ、金の石が敷きつめられた畑には、金のトウモロコシが植えられ、金で覆われた太陽の祭壇では、金の太陽像が日の光を受けて輝いていたという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

太陽の神殿コリカンチャの上に建設されたサント・ドミンゴ教会 |

|

|

|

拡大写真(2048x1536)321KB

|

|

|

|

|

|

| |

コリカンチャはインカ帝国時代のこの宮殿の呼び名で、コリ Qori は黄金、カンチャ kancha は居所という意味。黄金は全て略奪され、石組みの上にコロニアル(植民地)風のサント・ドミンゴ教会が建てられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

サント・ドミンゴ教会のコロニアル風回廊 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)192KB

|

|

|

|

|

|

| |

黄金がスペインに持ち去られたあとも、インカ帝国が築いた美しい石組みは今日まで残され、人類の貴重な世界遺産となった。カミソリの刃一枚も通さない精巧な石組みは、文字も車も持たなかった民族がどのようにして建設したものか、依然として謎に包まれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

カミソリの刃一枚も通さない精巧な石組み |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スペイン式の町造りは、その中心に広場をおくもので、偶然にもインカ帝国と同じ方法であった。そのため、インカ時代の中央広場がアルマス広場となり、そこからスペイン風の町造りが進められた。 |

|

|

偶然にもアルマス広場でデモ行進に遭遇した。何かを訴えているが、カラフルな民族衣装の陽気なデモだった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

広場で目にした派手なデモ行進 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)330KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クスコの中心地・アルマス広場の北東部に建つカテドラル(大聖堂)は、インカ時代のビラコチャ神殿の跡に建てられたもの。1550年から建設がはじまり、完成に百年を要した。右の大塔には1659年につけられた南米で最大の鐘マリア・アンゴラがあり、その深い響きは、20km先にまで達するという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アルマス広場のカテドラル(大聖堂) |

|

|

|

拡大写真(1800x1485)480KB

|

|

|

|

|

|

|

クスコのあちこちの街角には、インカ時代のモニュメントとして、男女一対の神々の像が飾られていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

クスコの街中にある神々の像 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この教会は、アルマス広場の南東部に建っており、凝った外装はとても豪華な印象を与える。インカ第11代皇帝ワイナ・カパックの宮殿跡に建てられた。現在のものは、1650年の地震のあとに建てられたもの。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二つの鐘塔が聳えるラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会 |

|

|

|

拡大写真(1800x1485)480KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

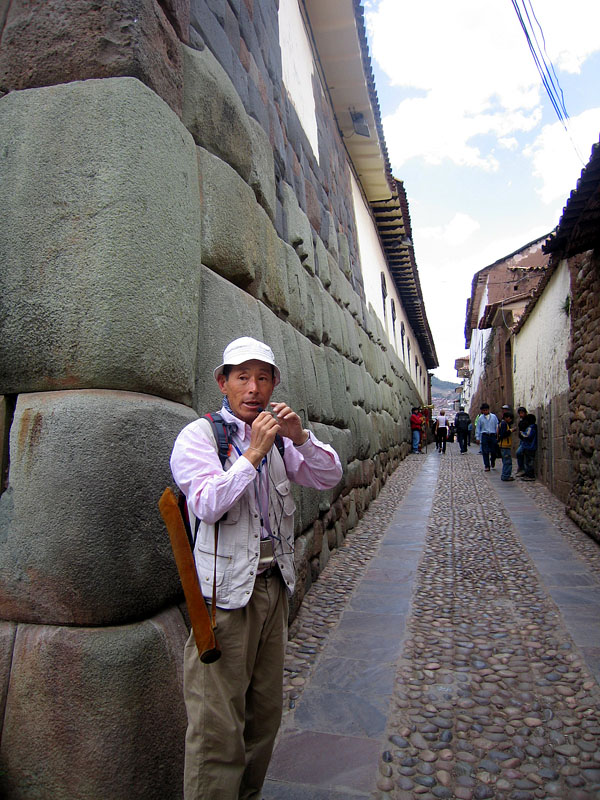

宗教美術博物館は、旧大司教庁で、かつてのハトゥンルミュク宮殿(第6代皇帝インカ・ロカの宮殿)の石組みの上に建つ。この石組みの中に12角の石が使われている。礎石は、僅かに内側に傾斜している。現地ガイドの梅野さんが立つ通りがハトゥンルミュク通り。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ハトゥンルミュク宮殿の石組みの前に立つ現地ガイドの梅野さん |

|

我々観光客は、無線マイクによる梅野さんの解説をイヤホーンで聞いて廻る。 |

|

|

|

拡大写真(1050x1400)311KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「カミソリの刃1枚すら通さない」というインカの石材建築。中でも宗教美術博物館の石組みに使われている12角の石の精巧さには驚く。最近、大きさが30cmほどしかないものの、同じ礎石の中に14角の石が見つかって、話題になっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12角の石 |

|

精巧な石の補修跡 |

|

|

|

|

拡大写真(800x600)203KB

|

拡大写真(800x600)148KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

民族服を着たインディヘナ*(先住民)の姿は、クスコ市街で良く目にするが、なかなか写真におさめられない。偶然、アルパカの子を抱いたチョリータ**の少女たちに出会ってワンショット。純真な表情が印象的だった。 |

|

|

|

*インディヘナ:スペイン語で先住民という正しい呼び方。インディオは、インディアンと同じ誤解に基づく西洋人の言葉。差別用語なので使用できない。インディアンは Native American という。 |

|

| |

**チョリータ Chorita :18世紀頃からスペイン人の服装を真似て着飾るようになったインディヘナの女性を指す言葉。ペルーやボリビアでは今もチョリータの慣習を守っている女性が数多く暮らしており、アンデスを特徴づける習俗の一つとなっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

街角に立つチョリータの少女たち |

|

|

|

拡大写真(1100x1245)328KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昼食は、クスコの La Cava de San Rafael というレストラン。大太鼓のボンボや筒を沢山並べた管楽器サンポーニャ zampoña などの演奏によるアンデスのフォルクローレ* folklore (民族音楽)を楽しんだ。 |

|

|

|

*フォルクローレ:英語のフォークロア folklore がスペイン語化したもので、元来は音楽のみならず、民俗学や民俗的伝承を指すが、日本ではラテンアメリカ諸国の民族音楽を指す言葉として使われる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昼食のレストランの民族音楽ショー |

|

|

|

拡大写真(1800x888)389KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BGMは、有名なアンデスのフォルクローレの代表曲「エル・コンドル・パサ」(コンドルは飛んでいく)。アメリカの歌手コンビ、サイモンとガーファンクルによってカバーされ、日本や多くの国々に広く知られるようになった。 |

|

|

|

縦笛のケーナとチャランゴ*、大太鼓のボンボなどで演奏されるこの曲は、日本でも広く親しまれている。曲は3部構成となっており、第1部がヤラビと呼ばれるアンデスの寒く乾いた山を連想させるもの悲しい旋律、第2部がフォックス・インカイコと呼ばれる行進曲調のリズム、第3部がワイノと呼ばれる華やかな舞曲となっている。 |

|

|

|

*チャランゴ:15世紀ヨーロッパより伝わったギターをもとに南米の人々が創り出した弦楽器。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

巨大なサンポーニャを吹き鳴らす奏者 |

|

|

|

拡大写真(1400x1250)309KB

|

|

|

|

|

|

|

|

サイモンとガーファンクルがカバーしたのは、このうちの第1部だけであるが、第2部を抜かして第1部と第3部を演奏するグループも多い。バックのBGMは3曲メドレーで、2曲目と3曲目が第1部・第3部が入ったもの。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ペルーの国花・カントゥータ |

|

|

|

|

|

|

|

|

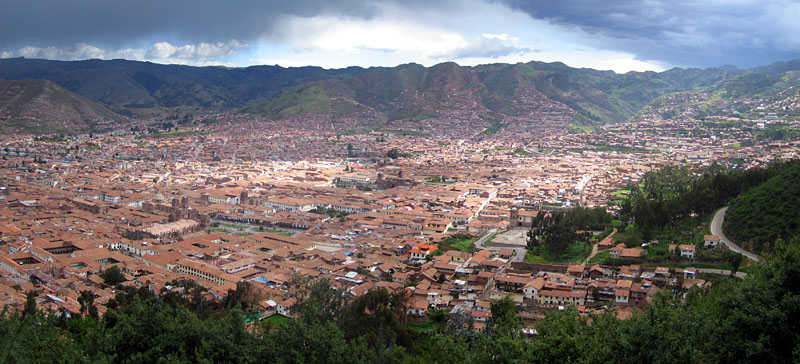

クスコ全景 |

|

|

昼食後、クスコ郊外の遺跡に向かった。サクサイワマンからケンコーの遺跡へ行く途中、市内が一望できる道路沿いのビュー・スポットでバスが止まり、しばし写真タイム。素晴らしいクスコの眺めに感動! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

感動のクスコ全景! |

|

|

|

パノラマ写真(2200x1000)507KB

|

|

|

|

|

|

クスコ中心部 |

|

|

|

拡大写真(1600x1200)552KB

|

|

|

|

|

|

|

バスが止まった場所は、クスコ随一の展望スポット。この日は写真の親子二人がアルパカ*を連れて待機しており、1回1ドルのチップで撮影に応じてくれた。少女の表情がとても可愛いく、思い出に残る写真となった。 |

|

|

*アルパカ Alpaca : 有蹄類ラクダ科の家畜動物の一種。50-55kg の体重があり、背中までの高さは0.95mほど。ペルー・アンデス地方、ボリビア北部、チリ北部の海抜3,500-5,000mの高原に群れをなして一年中放牧されている。 |

|

| リャマのように荷役用に用いることはなく、その毛でインディヘナ伝統のマントやポンチョなどの衣類を作る。体毛は白、黒、茶、グレーの4色。毛の長さは地面に届くくらい長い。 |

| 姿形はリャマを小さくしたようなものであるが、つばを吐きかけるという悪い癖はそっくり。染色のしやすさから白アルパカ以外の飼育がされにくく、有色のアルパカは絶滅のおそれが指摘されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

アルパカとインディヘナの母子 |

|

|

|

拡大写真(1400x1200)338KB

|