|

|

|

トルコの位置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「東西の十字路」と呼ばれるイスタンブール(イスタンブル トルコ語 : İstanbul )は、トルコ共和国西部に位置し、ボスポラス海峡をはさんでアジアとヨーロッパの二大陸にまたがるトルコ最大の都市で、イスタンブール県の県都である。人口約900万人で、イスタンブール県全体では1000万人を超える。 |

|

|

|

|

|

この地は、紀元前7世紀ごろギリシャ人によって建設され、ビザンチウムと呼ばれた。330年にローマ帝国のコンスタンチヌス帝が首都をローマから移し、コンスタンチノープルとなった。その後ローマ帝国は東西に分裂し、476年に西ローマ帝国が滅亡したが、コンスタンチノープルは1000年の長きにわたって東ローマ(ビザンチン)帝国の首都として君臨した。1453年にオスマン・トルコが征服してからは、イスタンブールと呼ばれ、以後、1923年のトルコ共和国の成立まで、600年にわたってイスラム社会の政治・経済・文化の中心となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

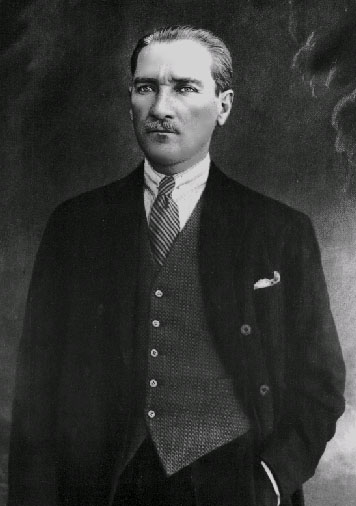

トルコ革命の指導者ケマル・アタチュルク大統領 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第1次世界大戦後、連合軍の占領下におかれていたが、トルコ革命の結果、1923年ケマル・アタチュルク Kemal Atatürk が初代大統領に就任してトルコ共和国となり、首都がアンカラとなったため、ビザンチン帝国以来1500年に及ぶ首都としての歴史的使命を終えた。しかし、その後もトルコ商工業の中心地であり、アジアとヨーロッパへの鉄道や航路の起点として戦略上の重要拠点であることに変わりはない。 |

|

|

イスタンブールは、ボスポラス海峡を挟んで東側のアジアサイドと西側のヨーロッパサイドに分かれる。更に、金角湾(きんかくわん)を挟み、トプカプ宮殿などイスラム文化のなごりをとどめる南部の旧市街と近代的なビルが立ち並ぶ北部の新市街とに分かれ、前者は第1・第2ボスポラス橋、後者はガラタ橋・アタチュルク橋のほか、フェリーボートなどによって結ばれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

世界地図の位置 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ボスポラス海峡の衛星写真 |

|

画面のどこかをマウスでポイントすると地名が現れます。 |

|

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

ボスポラス海峡は、ロシア連邦、ウクライナ、ルーマニア、ブルガリアなど黒海に海港を持つ国にとって、地中海を通って大西洋に船を出すためには必ず通行しなくてはならない海峡であるため、海峡の航行権を確保したいロシアとそれを阻止しようとするオスマン帝国や諸列強の間で長く駆け引きが続けられてきた。 |

|

|

現在は1936年に締結されたモントルー条約により、商船の自由通行と軍艦の航行制限が定められている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

海峡を結ぶフェリーボート |

|

アジアサイドにある国鉄ハイダルパシャ駅(写真左)近くの桟橋からヨーロッパサイドの旧市街に向かうフェリー。 |

|

|

|

拡大写真(1600x1000)201KB

|

|

|

|

|

|

|

ボスポラス海峡沿いには、オスマン帝国がコンスタンチノープル(現イスタンブール)征服の足がかりとして築いた要塞や、ドルマバフチェ宮殿などのオスマン帝国の離宮や高官の別荘など、歴史的建造物が建ち並び、イスタンブールの旧市街から黒海の出口までクルージングする定期観光船は、外国人観光客に人気が高い。 |

|

|

市民の足として、両岸の各所にフェリーボートの船着場があるほか、1973年建設の第1ボスポラス橋(別名ボアズィチ橋 Boğaziçi Köprüsü 、橋長1560m)と1988年建設の第2ボスポラス橋(別名ファーティフ・スルタン・メフメト橋 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 、橋長1510m)が架けられている。 |

|

|

前者は英国の建設会社により建設されたが、後者は616億円の円借款により、日本の建設会社が建設した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ヨーロッパサイドの新市街とアジアサイドを結ぶ第1ボスポラス橋 |

|

橋長:1,560m(中央支間長:1,074m)

施工:British Cleveland Bridge & Engineering German Hochtief A.G.(1970〜73年) |

|

|

|

拡大写真(1600x980)172KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イスタンブール市内の観光スポットの殆どが旧市街に集中している。テオドシウス II 世によって造られた城壁の内部にあたり、ユネスコに登録された世界文化遺産「イスタンブールの歴史地区」は、この地域を指している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

巨大なモスクなど歴史的建造物が建ち並ぶイスタンブール旧市街 |

|

写真上部中央に豪華なブルー・モスクが聳える。 |

|

|

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

旧市街に建つスルタン・アフメット・ジャーミー Sultan Ahmet Camii (スルタンアフメット寺院)は、1616年、スルタン・アフメット I 世により建造されたオスマン建築の傑作で、内部の壁、柱、天井が青を基調とするところからブルー・モスクと呼ばれる。 |

|

|

高さ43m、直径23.5mの大きなドームの四方を同じ直径の半円ドームが取り囲み、そのまた周囲を小さな円形や半円のドームが取り囲む豪華なモスクは、オスマン帝国の栄華を象徴している。6本のミナレット*が聳える寺院はここだけであり、イスタンブールを代表する歴史的建造物である。 |

|

|

*ミナレット :モスクに付随し、礼拝時刻の告知(アザーン)を行うのに使われるロケットのような塔。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

イスタンブールを象徴するブルー・モスク |

|

|

|

拡大写真(1380x1045)230KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BGMに流れる勇壮で美しい曲は、アリ・リザ・ベイ作曲、オスマン・トルコの軍楽「ジェッディン・デデン」。日本では向田邦子原作「阿修羅の如く」*のテーマ曲として使われ、有名となった。トルコでもよくサッカーの試合で合唱しているという。ちなみに「Cet(Ceddi)」も「Dede」も祖父。「Dede」は「何世代前からの祖父」。 |

|

|

*阿修羅の如く :昭和54年(1979)、向田邦子原作の「阿修羅の如く」がNHKから2週連続で放映された。翌年、後編が放映。のちに映画化されたが、テーマ曲は一貫してジェッディン・デデンで、好評を博した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

オスマン音楽隊メフテル |

|

|

|

| |

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1000年もの長きにわたりヨーロッパ世界の中心的役割を演じてきたビザンチン帝国(395〜1453)は、東西に2分されたローマ帝国の東半分の帝国で、東ローマ帝国ともいい、中世のヨーロッパ東部に発展した。 |

|

|

テオドシウス帝の死後、2子に分割されたローマ帝国のうち、長子アルカディウスが相続した東半分で、その首都がコンスタンチノープル(旧名ビザンチン、現イスタンブール)である。 |

|

|

西ローマ帝国にくらべ民族大移動に余り影響されず、次第に皇帝専制政治と官僚組織を整備し、6世紀のユスチニアヌス大帝のときに、イタリア・北アフリカに勢力をのばしてローマ帝国の旧領をほぼ回復し、全盛期を迎えた。のち、セルジュク・トルコや十字軍に攻められて国力が衰え、1453年にオスマン・トルコに滅ぼされた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ビザンチン帝国が建てたアヤソフィヤ |

|

|

|

拡大写真(1600x1050)301KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ビザンチン帝国(東ローマ帝国)を征服したオスマン・トルコ(オスマン帝国 1299〜1922)は、トルコ系の王家オスマン家を君主に戴き、イスタンブールを首都として、西はモロッコから東はアゼルバイジャンに至り、北はウクライナから南はイエメンに至る広大な領域を支配した多民族国家である。 |

|

| アナトリア(小アジア)の片隅に生まれた小君侯国から発展したイスラム王朝であるオスマン朝は、やがてビザンチン帝国などの東ヨーロッパのキリスト教諸国、マムルーク朝などの西アジア・北アフリカのイスラム教諸国を征服して地中海世界の過半を覆い尽くす世界帝国となったオスマン帝国へと発展するが、やがて衰亡し、その領土は蚕食されて解体し、遂に20世紀初頭に、最後に残った領土アナトリアから新しく生まれ出たトルコ民族の国民国家、トルコ共和国に取って代わられた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

巨大な空間に圧倒される内部 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)270KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

旧市街に聳えるアヤソフィア(ギリシャ語 : Αγια Σοφια, トルコ語 : Ayasofya )は、ビザンチン建築の最高傑作と高く評価される。360年にローマ帝国のコンスタンチヌス II 世がこの地に聖堂を建てたのが始まりで、以来、破壊と再建が繰り返され、現在の建物は537年にユスチニアス I 世が完成させたものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

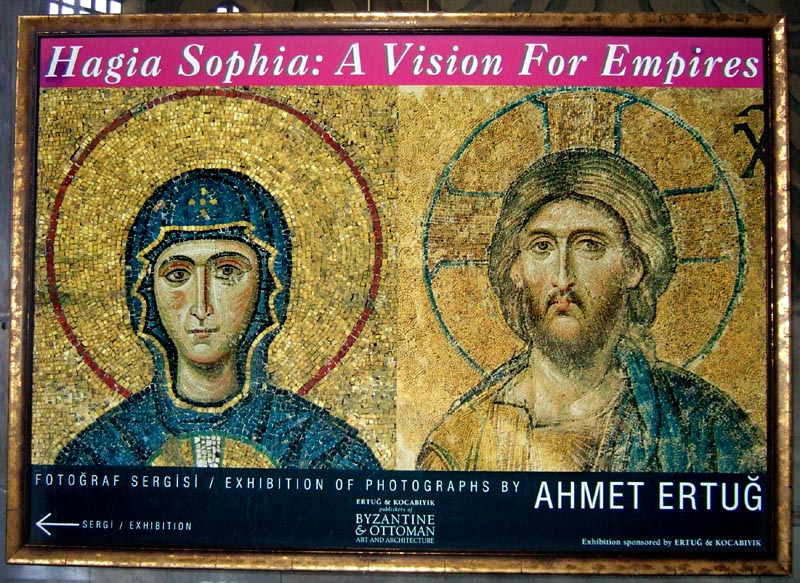

有名なモザイク画のパネル写真 |

|

|

|

|

|

|

|

|

巨大な聖堂は、現在でもキリスト教会としては世界で4番目の大きさを誇り、高さ56m、直径31mの大ドームは世界最大級という。1453年、オスマン・トルコがコンスタンチノープルを占領すると、大聖堂はモスクに改修され、アヤソフィアと呼ばれるようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アヤソフィアの最高傑作といわれるモザイク画「ディーシスのキリスト像」 |

|

|

|

拡大写真(1800x888)389KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

その後、歴代のスルタン(王)たちによってミナレットやミフラーブ*が加えられ、モスクとしての体裁が整えられてゆき、18世紀になると、壁のモザイク画**やフレスコ画***が漆喰で覆われてしまい、1934年にアメリカの調査団に発見されるまで、永い眠りについていた。 |

|

|

1985年、「イスタンブール歴史地区」の一部としてユネスコの世界文化遺産に登録され、博物館として、ビザンチン美術の至宝として一般公開されている。 |

|

|

*ミフラーブ :モスクのキブラ壁(メッカの方向を示す礼拝堂内部正面の壁)に設置された窪み状の設備。

**モザイク画 :種々の色の鉱物などの細片をすきまなく並べて描いた絵画。

***フレスコ画 :漆喰を塗ってまだ乾き切らないうちに描いた絵画。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

女帝ゾエ夫妻に祝福を与えるキリスト (モザイク画 11世紀初頭) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ビザンチン帝国時代、ユスチニアヌス帝により527年から565年にかけて造られた地下貯水池が旧市街の一角に残っている。幅70mx奥行き140mx高さ8mの大空間で、約80,000m3の貯水が可能だったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

地下宮殿 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)242KB

|

|

|

|

|

|

|

天井を支える円柱が整然と立ち並ぶさまを宮殿になぞらえ、地下宮殿と呼ばれる。円柱は、しゃれたコリント式の柱頭を持ち、北側奥には、柱の礎石として使われた大きなメドゥーサ*の首が二個横たわっている。 |

|

|

*メデューサ Medusa :ギリシア神話の女怪で、ゴルゴン三姉妹の一人。見たものを石に変える能力を持つ。頭髪は無数の毒蛇で、イノシシの歯、青銅の手、黄金の翼をそなえた容姿をもつ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

逆さメデューサ |

|

横顔のメデューサ |

|

|

|

|

拡大写真(1200x1010)281KB |

|

拡大写真(1200x1010)322KB |

|