|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

祭りに使用される宝来船(ほうらいせん)は、浅いところでも通れるように特別に設計した全長20m、幅5mの平底の木造和船で、片舷6丁の櫂(かい)と動力で推進する。公的補助を受けて平成13年(2001)頃に代替建造されたもので、ホーランエンヤ保存会が管理している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

手締めの出発式 09:10 |

|

|

|

拡大写真(3000X2000)1.16MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

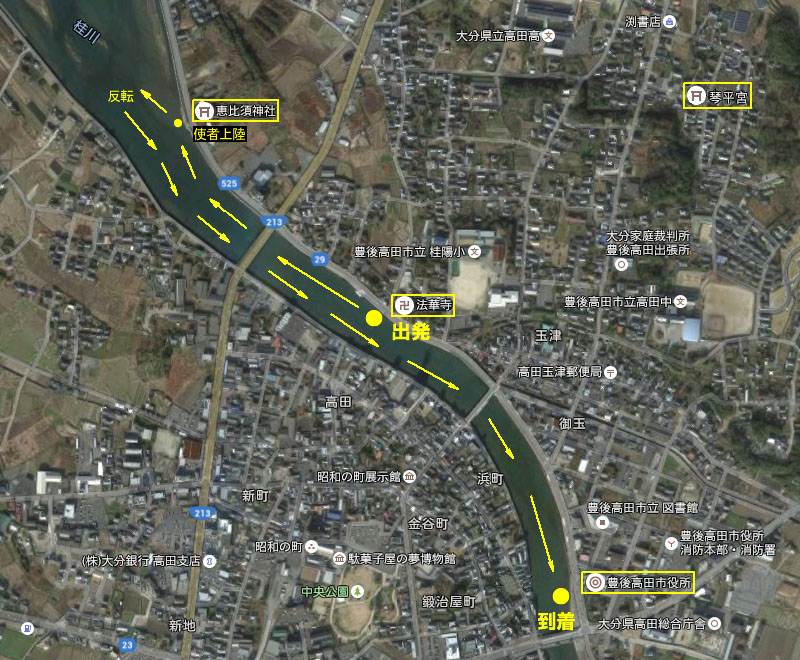

宝来船は、法華寺そばの船着場から北に向けて出港し、ジグザグに走りながら紅白餅をまき、御祝儀や御神酒を受け取りながら航行し、213号線の恵比須橋の下を通って河口に向かい、Uターンしたあとはひたすら川上に向かって南航し、橋を二つくぐって終点の豊後高田市役所前の船着場に至る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宝莱船の運行ルート

|

|

|

|

Google Earth |

|

|

|

|

12人の褌衆が片舷6丁の櫂を漕いで出発 09:14 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)850KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

12丁の櫂(かい)の漕ぎ手は、全員、白晒の腹巻と前垂式六尺褌を締め、右舷の漕ぎ手は青鉢巻、左舷の漕ぎ手は赤鉢巻を締めている。鉢巻の色が海上衝突予防法に定める青(緑)の右舷灯と赤の左舷灯に一致しているのは、偶然だろうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

右舷に青鉢巻、左舷に赤鉢巻が配置 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)483KB |

|

|

|

|

紅白餅を投げあげる役員たち 09:14 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)990KB |

|

|

|

|

満船色の宝莱船 |

|

|

|

拡大写真(3000X2000)2.14MB |

|

|

|

|

息を合わせる裸の漕ぎ手たち |

|

|

|

拡大写真(2000X1333)566KB |

|

|

|

|

桂川河口に向かう宝莱船 09:14 |

|

|

|

拡大写真(3000X2150)1.33MB |

|

|

|

|

橋をくぐるためマストを倒す宝莱船 09:16 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)784KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

この地区の氏神様は、豊後高田市新栄141に鎮座する琴平神社(ことひらじんじゃ)(琴平宮)である。金刀比羅神社(ことひらじんじゃ)、琴平神社、金比羅神社(こんぴらじんじゃ)は、香川県仲多度郡琴平町の金刀比羅宮を総本宮とし、その主祭神である大物主神(おおものぬしのかみ)を祀る神社であり、日本全国に存在する。

江戸時代に船による流通が盛んになると、海運業者や商人によって金毘羅信仰が日本中に広められ、分社が各地に作られた。明治維新による神仏分離・廃仏毀釈によって神仏習合の金毘羅大権現は廃され、大物主神を主祭神とする神道の神社になった。現在、金刀比羅神社・琴平神社は日本全国に約600社あるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

琴平宮の位置

|

|

|

|

Google Earth |

|

|

|

|

琴平宮(ことひらぐう) |

|

|

|

拡大写真(1800X1200)595KB |

|

|

|

|

|

|

| |

▲▼

宝来船が桂川を北上して河口付近に到着すると、代表に選ばれた裸の若者が恵比須神社そばの船着場から御神酒を持って上陸し、氏神様を祀る琴平宮に参拝した。若者は、赤と青の鉢巻を締めており、これは両舷の漕ぎ手を代表するという意味があるのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

御神酒を持った裸男が琴平宮に参拝 09:21 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)913KB |

|

|

|

|

琴平宮拝殿前で参拝 09:22

|

|

|

|

拡大写真(2400X1800)990KB |

|

|

|

|

御神酒を奉納して参拝 |

|

|

|

拡大写真(1950X2000)645KB |

|

|

|

|

参拝を済ませた若者 09:23 |

|

|

|

拡大写真(2400X1850)791KB |

|

|

|

|

左舷から見た宝莱船 09:29 |

|

|

|

拡大写真(3000X2000)1.55MB |

|

|

|

|

|

|

| |

▲▼ 宝来船の前後には、派手な振袖をはおった小学男児が踊り子として乗り組んでいる。かつての水軍の風習の名残と思われるが、恵比寿・大黒に見立てている。二人の踊り子は、囃子方(はやしかた)が打ち鳴らす太鼓にあわせてシデ棒を振りまわしながら漕ぎ手たちを鼓舞する。踊り子が男児なのは、「船には女を乗せない」というかつての掟の名残であろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

真っ赤なベベ着た少年 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)670KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

宝来船は、岸辺をジグザグに航行しながら縁起の良い紅白の餅撒(もちまき)を行い、御祝儀や御神酒の奉納があると、褌衆が船から飛び込み、泳いでもらいに行き、小舟に乗って宝莱船に戻ってくる。 |

|

|

|

|

|

|

|

餅まきをしながら祝儀を受け取る宝莱船 |

|

|

|

拡大写真(3000X2000)1.61MB |

|

|

|

|

河口でUターンした宝莱船 09:31 |

|

|

|

拡大写真(3000X2250)1.22MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

桂川の河口に着いた宝来船は、反転し、岸辺をジグザグに航行しながら餅撒(もちまき)を行い、陸前高田市役所前の船着き場を目指す。 |

|

|

|

|

|

|

|

宝莱船の船首 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)878KB |

|

|

|

|

褌一丁の漕ぎ手たち 09:32 |

|

|

|

拡大写真(3000X2000)1.46MB |

|

|

|

|

|

|

ふくもちを かわべにくばる たからぶね |

|

A treasure

boat, delivering rice cakes of good luck along the river. |

|

|

|

|

赤鉢巻が左舷を漕ぐ |

|

|

|

拡大写真(2400X1800)1.19MB |

|

|

|

|

宝莱船から飛び込む 09:33 |

|

|

|

拡大写真(2000X1325)543KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 川岸を埋める大勢の観客が見守るなか、褌一丁の若者が威勢良く厳寒の桂川に飛び込み、岸辺まで泳いで初穂料や清酒などの祝儀(しゅうぎ)を取りに行く。川に飛び込むのは、寒禊(かんみそぎ)という意味もあろう。若者たちにとっては、初泳(はつおよぎ)でもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

奉納品をもらいに泳ぐ男たち |

|

|

|

拡大写真(2400X1700)776KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼

代表として琴平宮に御神酒を奉納した若者は、小舟に乗って宝莱船上に戻っている。(写真下太鼓のそば)。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

和やかな船上 09:33 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)636KB |

|

|

|

|

奉納品を受け取ってボートで宝莱船に帰る 09:34 |

|

|

|

拡大写真(2000X1600)654KB |

|

|

|

|

上流をめざす宝莱船 09:35 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)925KB |

|