|

|

|

|

|

|

|

はじめに |

|

|

|

平成21年(2009)8月26日(水)、一泊二日の日程で、富士信仰の町、富士登山北口(吉田口)として知られる山梨県富士吉田市で開催された「吉田の火祭り」を密着取材した。 |

|

|

|

400年余の歴史を有するこの秋祭は、8月26日(水)・27日(木)の両日に催行される北口本宮冨士浅間神社(きたぐちほんぐう・ふじせんげん・じんじゃ)(上文司厚(じょうもんじ・あつし)宮司)と摂社(せっしゃ)諏訪神社(すわ・じんじゃ)の祭礼で、正規には「鎮火大祭」であるが、「吉田の火祭り」と呼ばれている。愛知県國府宮(こうのみや)のはだか祭と静岡県島田の帯祭(おびまつり)と共に日本三奇祭の一つとされ、毎年、20万人の観客で賑わう。 |

|

|

|

|

|

| |

【凡例】 ▲:上の画像の説明文 ▼:下の画像の説明文 〈画像の左クリック〉:別窓に拡大写真を表示 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

富士山と富士吉田市 |

|

|

|

拡大写真(1400X1185)308KB

|

衛星写真:Google Earth |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 新宿駅西口の高速バスターミナルから富士急高速バスに乗ると、1時間45分で富士急ハイランド・バスターミナルに着く。近くのホテルまで歩き、チェックインのあと、富士吉田市歴史民俗資料館に行った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

富士吉田市歴史民俗博物館 |

|

|

|

|

|

|

|

| |

▼ 富士山は、その山容の美しさから日本一の山と讃えられてきた。しかし、一方では、古来より噴火の猛威をふるう火山として恐れられ、山頂には神仏が住む霊山として、山岳信仰の対象とされてきた。度々繰り返される噴火を鎮めるために、浅間大神(あさまのおおかみ)を祀ったのが、浅間信仰の始まりとされている。 |

|

|

甲斐国(かいのくに)(山梨県)の年代記として知られる「妙法寺記(みょうほうじき)」の明応9年(1500)の項には「富士への道者(どうじゃ)参ること限りなし」とあり、室町時代には既に修業者以外に信仰の登山をする道者(一般巡礼客)が多数いた。 |

|

|

富士山を信仰し、登山しようとする人々は全国にいたが、富士北口(吉田口)登山道を目指してやってきたのは、江戸を中心とした関東周辺の庶民だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

富士山と富士道・北口登山道/富士吉田市歴史民俗博物館 |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 江戸時代後期になると、伊勢出身の食行身禄(じきぎょうみろく)(1671-1733)によって江戸八百八講といわれるほど富士講が大流行し、なだらかな登山道が続く北口から登り、富士山頂で参拝した後、下りは南部の急峻な山道を下り、御殿場(ごてんば)に至るコースが定着した。 |

|

|

江戸時代の最盛期には上吉田宿(かみよしだじゅく)の富士道(ふじみち)(現在の国道139号)の金鳥居(かなどりい)から南方約2kmの両側に100軒もの御師(おし)の宿坊「御師坊」が並び、富士山頂を目指す関東の富士講の先達(せんだつ)や道者(どうじゃ)たちを受け入れていたという。 |

|

上吉田宿は、富士に近い方から上町(かみちょう)(上宿かみじゅく)・中町(なかちょう)(中宿なかじゅく)・下町(しもちょう)(下宿しもじゅく)の三町に分かれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

富士講の開祖「 |

食行身禄 |

」の木像 |

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)303KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼ 冨士講のツアー・リーダーが宝冠(ほうかん)と呼ばれる独特の頭巾(ずきん)を被っている先達で、地元では「せんだつ」と「せ」にアクセントをつけて呼んでいる。道者たち一行は、上吉田宿(かみよしだじゅく)の御師坊(おしぼう)(御師の宿坊)に一泊し、翌朝、冨士浅間神社に参拝した後、富士北口から登山道に入った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

富士講の |

先達 |

と荷物を運ぶ |

強力 |

/明治初期 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 上吉田宿の強力(ごうりき)たちは、道者たちが山上で食べる弁当や褞袍(どてら)(綿入れ)などの防寒衣を運んだ。御師は登山せず、一行を見送り、先達が案内人を務めた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

東京市芝新堀町の富士講道者たちの記念撮影(御殿場)/明治41年(1908)7月 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 上吉田宿は、旧暦6月・7月の2ヵ月間しか営業しておらず、富士山北口鎮火大祭(吉田の火祭り)とともにシーズン・オフとなって閉山となる。写真上は、明治41年(1908)7月に東京からやってきた富士講の道者(どうじゃ)たちが富士登山を終え、御殿場に着いて記念写真を撮ったもので、上吉田宿の御師坊に奉納されていたものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x13005)303KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 御師の家は御師坊(おしぼう)と呼ばれ、信仰の中心施設である神殿(内陣)や宿泊のための大広間、食事を準備する台所、身を清めるための小川や滝などを備え、多人数の道者を迎えることができるように造られていた。 |

|

|

御師の神殿には、冨士浅間神社の主祭神である木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)が祀られており、神官と同じ衣装を身に纏った御師が祈祷した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

木像 |

女神 |

座像(木花開耶姫命)/忍野村忍草 |

|

|

|

|

拡大写真(1400x1200)269KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

上吉田宿の御師坊と富士山/慶應3年(1867) |

|

|

|

拡大写真(1600x1075)161KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 御師坊の宿泊は、旧暦の6月と7月に限られ、宿泊客はその御師の檀家(だんか)と呼ばれる得意客で、日取りも講社(団体)毎に決まっていたという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

明治11年(1878)に建立された |

金鳥居 |

から見た富士山/明治前期 |

|

|

|

|

拡大写真(1600x1075)161KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲ 江戸から吉田までの道筋は、新宿を基点とする甲州街道を大月(おおつき)で分かれ、谷村(やむら)から上吉田(かみよしだ)に向かう富士道(ふじみち)(「富士みち」と表記)が一般的で、その入口に立つ金鳥居(かなどりい)が目印となっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

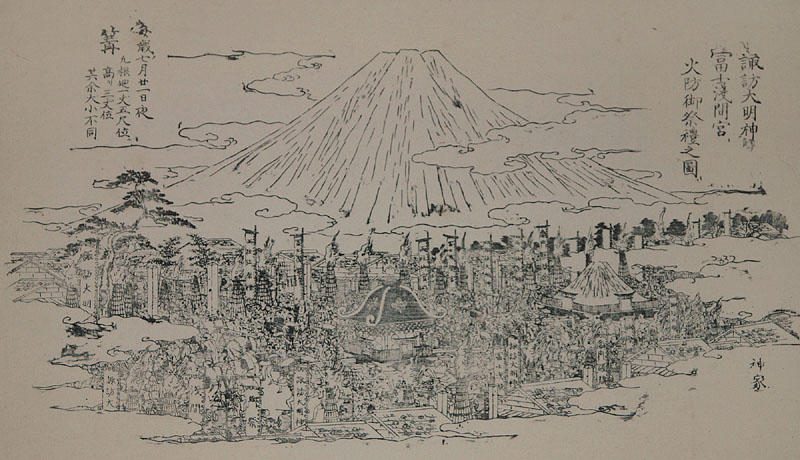

諏訪大明神 富士浅間宮 火防御祭禮之圖/江戸後期 |

|

|

|

拡大写真(2000x1150)403KB |

|

|

|

|

|

|

|

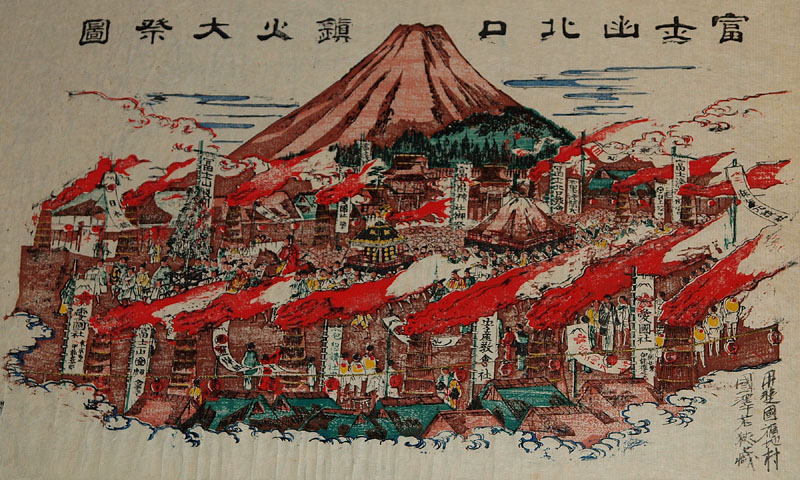

▲▼ 富士吉田市歴史民俗資料館には、江戸後期に刷られた「諏訪大明神 富士浅間宮 火防御祭禮之圖」と明治初期にカラー刷りされた「富士山北口鎮火大祭圖」のオリジナルと原版が展示されている。これらの版画を見ると、筍形(たけのこがた)の結大松明(ゆいたいまつ)(大松明)や富士山を模した御影(みかげ)と呼ばれる御山神輿(おやまみこし)は江戸時代から存在し、明治初期には馬上の宮司が神輿渡御を先導していたことが分かる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大神輿と御山神輿が描かれた富士山北口鎮火大祭圖/明治初期 |

|

|

|

拡大写真(2000x1200)558KB |

|

|

|

|

|

|

| |

▼ 富士吉田市歴史民俗博物館には、二階に展望室があり、そこから臨む富士の秋嶺(しゅうれい)が美しかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1350)313B |

|

|

|

|

|

|

あきふじに かかるしらくも おしのさと |

|

The village of mountaineering masters, white clouds covering Mt. Fuji of autumn. |

|

|

|

|

頭を雲の上に出した富士山 / 富士吉田上空 2009.10.28 11:50 |

|

|

伊豆半島 |

駿河湾 |

清水港 |

|

|

|

拡大写真(2000X1500)351KB

|

|

|

|

|

|

|

| |

▲▼ 写真は、後日、空路羽田から福岡に向かう途中、富士吉田上空・高度1万メートルを航行するANAジャンボ機から撮影したもの。BGMに流れる文部省唱歌「富士山」の歌詞さながらの光景だった。 |

|

|

富士山 / 作詞:巌谷小波 文部省唱歌 |

一、

|

あたまを 雲の上に出し

四方の 山を見おろして

かみなりさまを 下に聞く

富士は日本一の山 |

二、

|

青空高く そびえ立ち

からだに雪の 着物着て

霞のすそを 遠くひく

富士は日本一の山 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

頭を雲の上に出した富士山 2009.10.28 11:51 |

|

|

↓・・・・富士北口登山道・・・・↓ |

伊豆半島 |

|

|

|

拡大写真(2800X2000)656KB

|

|

|

|

|

|

|

| |

▲ 僅か1分の間にジャンボ機は富士山の北西方に進んだが、左(北)側斜面の裾から頂上までジグザグの登山道が続いているのがハッキリと見えた。科学技術の最先端をゆく現代では、「富士の山を見おろして」ジェット機が飛び交う。江戸時代の冨士講の人たちが生きていたら、ビックリ仰天することだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

御師旧外川家住宅(山梨県富士吉田市) 2009.8.26 11:40

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)855KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 上吉田宿の下宿(しもじゅく)東側の最も中宿(なかじゅく)寄りに「御師旧外川家住宅(おし・きゅうとがわけ・じゅうたく)」があり、一般公開されている。富士吉田市歴史民俗博物館の付属施設となっているので、同じ日に行けば、無料で見学できる。 |

|

|

建物は、奥行き80間ほどの長大な短冊形の屋敷地に建てられ、主屋(おもや)と裏座敷の二棟から構成され、御師住宅の特徴ともいえる鰻(うなぎ)の寝床のような屋敷である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

タツミチに直角に流れる禊場の小川 |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 富士みちに面する中門をくぐると、タツ道(たつみち)と呼ばれる屋敷に至る道と直角に「ヤーナ川」と呼ばれる小川が流れており、段差を利用した小さな滝がつくられ、宿泊する富士講の道者たちが到着や出発の際に水垢離を行う禊場(みそぎば)となっていた。 |

|

|

▼ この主屋(おもや)は、18世紀後半の明和5年(1768)に建てられた。上吉田に現存する御師住宅の多くは、19世紀以降の建築と推定されており、この時期まで遡るものは少なく、極めて貴重な建造物であるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 御師坊の奥座敷に「御神前」と呼ばれる富士山の神霊を祀る神殿が設けられている。御師坊に到着した富士講の講員(道者)たちは、御神前に坐し、富士の神に向かって祝詞(のりと)や御神歌を唱和した。当主の御師以外の家人が立ち入ることは殆どない最も神聖な部屋であった。 |

|

|

神殿の右側に「マネキ」と呼ばれる講社名を染め抜いた布旗が掲げられている。講社のマネキは、宿坊の玄関先やタツ道の入口に掲げられ、どの坊にどの講社が宿泊しているのかが外から分かるようになっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

御師坊・戸川家の御神前 |

|

|

拡大写真(1800X1300)384KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼ 吉田の御師は、富士山そのものを尊体(そんたい)として信仰しており、「富士御師」などとも呼ばれ、富士山へ信仰登山する人々(道者)に自家を宿坊として提供し、登山の世話を行った。「御師」は、「御祈祷師(おきとうし)」を略したもので、祈祷によって社寺に参拝する人々と神仏との仲立ちをする宗教者である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

御師・戸川登(1849-1928) |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 現在、上吉田宿の御師団(おしだん)は約40人で、神職の資格を持つ3人の御師が冨士浅間神社の宮司(ぐうじ)・禰宜(ねぎ)・権禰宜(ごんねぎ)を勤めている。宿坊は大黒屋(だいこくや)と筒屋(づづや)の2軒だけとなり、冬場の御師たちの檀家廻りも行っていないという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

御師衣装 |

|

|

拡大写真(1550X1600)385KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼ 富士山を信仰する人々にとって病気の苦しみから救ってくれるのは富士の神霊であり、その仲立ちをする御師の加持祈祷によって、治癒されると信じられていた。御師は、檀家の希望に応じて、祈祷や祓い(はらい)、呪い(まじない)などを行い、富士山宝印(ほういん)、富士山牛玉(ごおう)などのお札を刷って檀家に配った。 |

|

|

また、オフセギと呼ばれる御神符(ごしんぷ)を飲ませたり、富士山の湧水で書いた呪い札(のろいふだ)を体に貼ったりして病気の治療に当たったという。「鰯の頭も信心から」という諺があるように、おまじないにより病人をマインド・コントロールし、自身の持つ治癒力を高めることで回復することもあったのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸-明治期の御神符 |

|

|

拡大写真(2000X1260)421KB

|

|

|

|