|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

�@����19�N�i2007�j�X��16���i���j�A���쌧�z�K�s�ɒ�������z�K����i���킽������j����i���݂���j�{�{�i�ق�݂�j�ŏ\�ܖ鑊�o���J���ꂽ�̂Ŏ�ނ��A����ł\���Ă������A����A�t���o�[�W�������������A�U��105���̑��ƂȂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̗��Ղ�/ ��38�W�i������64�W�j�u�z�K��Џ\�ܖ鑊�o�v�@�@�B�e�E����E�ďC�F �a�c�`�j

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://wadaphoto.jp/maturi/jugoya1.htm�@�@�@�@�@�@�@ |

�@ |

|

�@ |

�@�@�@�@����19�N�i2007�j9��24�� ��i�F��32�� �摜�F�i��73+��32�j �Ő��F6 �t�@�C����:195 �t�@�C���e�ʁF46MB

�@�@�@����12�N�i2000�j�`����19�N�i2007�j�@��i���F323�@�Ő��F1,147�@�t�@�C�����F30,188�@�t�@�C���e�ʁF4,224MB |

�@ |

|

�@ |

�������c |

�@ |

|

�@ |

�@���̍Ղ��internet�Œm�������̂����A����قǓ`���ɑ������i������_�����o�Ƃ͗\�z���Ă��Ȃ������̂ŁA�ƂĂ����������B�告�o�Ɠ����{���̈ߑ��⏬������g������[���o�͏��߂Ăł���B�D����_�{�ł���s�i�͊w�����o���Ō����钱�l�N�^�C��t�����R�����Ƃ߂Ă���B���{���o����Ƃ̌𗬂����邩�炱���ł��邱�Ƃł��낤�B���āA�z�K�ɂ͔M�S�Ȋw�Z���������A���̂Ƃ��͎Q���҂������A���傾�������������A�S���Ȃ���ƁA��p�҂����Ȃ��āA���������悤�ɂȂ����Ƃ����B |

�@ |

|

�@ |

�@�`���𑶑������邱�Ƃ̓����������B��U�`��������A�p���c�̏�ɂ܂킵����߂đ��o���Ƃ邱�Ƃ��������悤�ɂȂ�ƁA���ꂪ�s���R�Œp���������p���Ƃ͒N���v��Ȃ��Ȃ�A���ɒ��ڂ܂킵����߂鐳�K�̍�@��p���������Ǝv���悤�ɂȂ�B���̋t�]�������l�ς����ɖ߂����Ƃ��ǂ�قǓ�����́A�����̐l���m���Ă���B |

�@ |

|

�@ |

�@�����s������́u�Ƃ˂菭�N�p�͑��v�̗�̂悤�ɁA�c���̍�����ӂ�ǂ��꒚�ő��o����闇�����́A���{�����E�Ɍւ�`�������̂ЂƂł���A���̂��߂ɂ͎q���������������R�ɂ��������邱�Ƃ��ł�������\�z���邱�Ƃ��K�v�ł���B |

�@ |

|

�@ |

�@�������x���ł́A�w�Z����̏�ł����o��_�������Ƃ��ĕK�C�Ȗڂɂ��悤�Ƃ����������n�܂��Ă���B���H�ɂ͏\�ܖ鑊�o�����쌧�̖��`�����������Ɏw�肳���Ƃ����N�������B�������@�ɁA���o�����P�Ȃ�Q�[���ł͂Ȃ��A�{���̎p�ɋO���C������邱�Ƃ��F�O�������B���̍�i�����̈ꏕ�ɂȂ�A�K���ł���B |

�@ |

|

�@ |

|

�𑊖o�Ō�̑����I |

|

|

|

�g��ʐ^�i1400X1000)403KB |

|

�@ |

|

�@ |

E-510�̕M���� |

�@ |

|

�@ |

�@2007�N�U�����{�ɃI�����p�X����{�f�B����Ԃ��E���^�Ōy�ʁE�t���^�C�����C�u�r���[����1000����f�f�W�^�����t�J���� E-510�i���[�E���ЂႭ�E���イ�j���������ꂽ���A���̎�ނłS�M�K�̃R���p�N�g�E�t���b�V���Ƌ��Ɏ�͋@�Ƃ��Ďg�p���A�T�u��E-410�Ƃ��킹��2600��5.5�M�K���B�e�����B�����������̂́A�A�ʃ��[�h�𑽗p�������߂ŁA�t�B�i�[���̑�֑Ό���|�掮�̉摜�����̐��ʂł���B |

�@ |

|

�@ |

�@���ʂ͂����̂Ƃ���ŁA�\�ܖ鑊�o�̑f���炵����������r�r�b�h�E�J���[�ōČ����邱�Ƃ��ł����B�����̎莝���E�t���I�[�g�B�e�̘a�c���Œʂ������A���X�|���X���f���炵���A�Â��Ă������x�B�e�ɂ��t���b�V�������Ŕ������摜����邱�Ƃ��ł����B�����Ă�1000����f�̔��͂͑f���炵���A���Ғʂ�̐��\���m�F���邱�Ƃ��ł����̂ŁA���ꂩ�����͋@�Ƃ��Ĉ��p���Ă䂫�����B10�����{�ɂ̓j���[�W�[�����h�ɗ������Ƃɂ��Ă���̂ŁAE-510�œ씼���̑��t���^�b�v���Ɛ����Ă������ƍl���Ă���B������ҁI |

�@ |

|

�O�N�̑�ւɂ��|��� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1600X1200)408KB |

|

|

���f�W�J���H�̐w |

|

�@����A���x�݂�JR�V�h�w�����̃r�b�N�J�����ɍs�����Ƃ���A�I�����p�XE-510�͇��Q�̔���s���������B���@�EE-510�̑f���炵�������X�ɐZ�����Ă������ʂŁA�X�Ɍ��������҂����B���P�͓������i�т̃j�R��D80�������B |

|

�@���Ȃ݂ɁA�j�R��D80�́A���z�̍L����������L���^�N�̐�`���ʂ��傫���A�C���[�W�������Ă���悤�Ɏv����BD80�ɂ̓I�����p�X�ł͏펯�̃_�X�g���_�N�V������C�u�r���[���Ȃ��B�����Y�L�b�g���������ł͎�Ԃ�h�~�����p�ł����A�ʓr���̋@�\��������������Y���w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�@���̌��_�߂�ׂ��A�_�X�g���_�N�V������C�u�r���[�𓋍ڂ���D300��11���ɔ��������B���i���{�ɂȂ�̂ŁA�㋉�җp�ł���B���S�҂ɂ����K�v�Ȏ�Ԃ�h�~��_�X�g���_�N�V�����𓋍ڂ�������@�͓�����������Ȃ��B�ǎ҂́A�@�\���悭�ᖡ���A�C���[�W�ɂ��I���ł͂Ȃ��A�@�\�d���ŋ@��I�т����Ȃ��ƌ����ɗ������Ƃ������ʂɂȂ肩�˂Ȃ��B�q �� �r

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

�@����19�N�i2007�j�X��16���i���j�A���쌧�z�K�s�ɒ�������z�K����i���킽������j����i���݂���j�{�{�i�ق�݂�j�ŏ\�ܖ鑊�o���J���ꂽ�̂ŁA��ނ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�̗��Ղ�/ ��37�W�i������63�W�j�u�z�K��Џ\�ܖ鑊�o�v����I�@�@�B�e�E����E�ďC�F �a�c�`�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://wadaphoto.jp/maturi/jyugoya0.htm�@

�@�@�@�@�@�@�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ �@�@����19�N�i2007�j9��17�� ��i�F��31�� �摜�F�i��20+��0�j �Ő��F1 �t�@�C����:46 �t�@�C���e�ʁF14MB

�@�@�@ ����12�N�i2000�j�`����19�N�i2007�j�@��i���F322�@�Ő��F1,139�@�t�@�C�����F29,955�@�t�@�C���e�ʁF4,180MB |

�@ |

|

�@ |

�z�K��� |

�@ |

|

�@ |

�@�m�g�j�̑�̓h���}�u���щΎR�v�̕���ƂȂ��Ă���M�B�̐z�K�n���ɒ�������z�K��Ђ́A�M�Z����V�{�ƌĂ�A�z�K�s�̏�Ж{�{�Ɗ���s�̏�БO�{�A���z�K���̉��ЏH�{�Ɖ��Џt�{�̓�Ўl�{����Ȃ鋐��Ȑ_�ЂŁA���q�͐z�K�n���̂U�s�����ɂ킽���Ă���B |

�@ |

|

�@ |

|

�S���B��̋���@���u���o�x��v |

|

|

|

�g��ʐ^�i1720X1000)478KB |

|

�@ |

|

�@ |

�\�ܖ鑊�o |

�@ |

|

�@ |

�@�\�ܖ鑊�o�́A���m�ɂ́u�z�K��Џ�Џ\�ܖ�Օ�[���o�v�Ƃ����B�O����15���i�y�j�ߑO10�������Дq�a�O�֒�ő��o�x����[����_��������B��[���o�́A16���i���j�ߑO�X��30������ߌ�R���܂ŏ�Ћ����Ŏ���s����B |

�@ |

|

�@ |

|

�N���o�̊J�n |

|

|

|

�g��ʐ^�i1800X1350)573KB |

|

�@ |

|

�@ |

�@�������N�i1356�j�́u�z�K�喾�_�掌�v�ɂ́A��Ђ̐_���ɂ͌Â����瑊�o�������̂ł������ƋL����Ă���A���ݐz�K��Ђōs���Ă���\�ܖ鑊�o�́A190�N�قǑO�ɂ͍s���Ă����L�^���c���Ă���A�]�ˎ���ɏ�Ђ̒҂Ŏ�҂������s���Ă������̂��N���Ƃ���Ă���B�n���̐_�{����ɂ͕ۑ����������A�斯�S�̂���̂ƂȂ��ė��j�I�����̕ۑ��Ɏ��g��ł���B |

�@ |

|

�@ |

|

���V��S���œy�U���肷���t���N |

|

|

|

�g��ʐ^�i1400X1400)305KB |

|

�@ |

|

�@ |

���o�x�� |

�@ |

|

�@ |

�@�z�K�s�̖��`�����������Ɏw�肳��Ă���u�z�K��Џ�Џ\�ܖ�Օ�[���o�v�̍ő�̖ڋʂ́A�n�����q�̗͎m���������ς܂킵�𒅂��ėx�鑊�o�x��ŁA�u���r��v�u���o�r��v�u���������v�̎O�ō\������邪�A���o�̍U�߂Ǝ���\���u���������v�͑S���Ō������鑊�o�x��̒��ŗB���Ђ̂��̂������`�����Ă���Ƃ����B |

�@ |

|

�@ |

|

��ւ̋|��� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1600X1200)425KB |

|

�@ |

|

�@ |

�@���̂��ƁA��������Ǝ��Ԃ������A�V�N���ɍs����E�s�Ȍ䒌���i�������܂�j�Œm����z�K���q��������������u�z�K��Џ\�ܖ鑊�o�v�̃��}���Ɗ����ڂ�������Ɏd�グ�����B������ҁI |

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

�@�����䕗�X���́A2007�N�X���U����A��s����25m/s�ȏ�̖\���Ɋ������݂Ȃ���k�サ�����A���x�~�s����ʉ߂����悤�Ȑi�H�ł������B��s�����䕗�̒��������̂́A2005�N�W���̑䕗11���ȗ���N�Ԃ�̂��Ƃł���B�������V�����̒ʋE�ʊw���ԑт܂ő����A�_�C�����啝�ɗ��ꂽ�B |

�@ |

|

�@ |

|

������̑����ɕ���ꂽ�~�s�s�����Z�� �@2007.9.7�@0658 |

|

|

�p�m���}�ʐ^�i2730x1200�j374KB |

|

�@ |

|

�@ |

�@���A�V���O�A�����������ƁA�������e�j�X�R�[�g�t�߂�����݂����N�����A���Z��S�̂����ɐZ�����Ă����B�~�ɏZ�ނ悤�ɂȂ���17�N�ɂȂ邪�A���Z�ꂪ��ɐZ�������̂͏��߂Ă̂��Ƃł���B |

�@ |

|

�@ |

|

�e�j�X�R�[�g�t�߂��瑽����̑������������I/�~�s�s�����Z�� �@2007.9.7�@0717 |

|

|

�g��ʐ^�i2000x1500�j348KB |

|

�@ |

|

�@ |

�@���́A���͓��_���t�߂ɑ�ʂ̍~�J�������ă_�������t�ƂȂ����炵���A�T�C���������������̂ŁA�_���̕������s��ꂽ���̂Ǝv����B���̉e���Ő�̐��ʂ��オ��A���������F�����߉݂͊̒Ⴂ�Ƃ��납����ӕ��ɂ��ӂ�o�錋�ʂƂȂ����悤���B��������X�ɉ����̑����여��ł́A�����n�悪����A�܂��A���F�Ɍ��Ă������ɏZ�ރz�[�����X�̐l�����������x��A�w���R�v�^�[�ł�グ�~�������l�q���e���r�ŕ��f���ꂽ�B |

�@ |

|

�@ |

|

�����������^���ł������l�@2007.9.7�@0726 |

|

|

�g��ʐ^�i1400x1050�j193KB |

|

�@ |

|

�@ |

�@�����Ƃ���A���ʂ͌�݂��͂��ɒ��������x�ŁA�������x�◬���ʂ͑債�����Ƃ͂Ȃ������B���̂��ƁA���X�ɐ��ʂ�������A�^���͊Ԃ��Ȃ����������A�N�������D���e�j�X�R�[�g��싅����Ă���̂ŁA��������܂łɂ͂��Ȃ�̎��Ԃ������邱�Ƃ��낤�B�����U���ɗ��Ă���s�������C�ŕ����Ă������A�}�ɐ��������������������A�Z�����̗����͊댯�ȍs�ׂł���B |

�@ |

|

�@ |

|

�������������Z��@2007.9.7�@0908 |

|

|

�p�m���}�ʐ^�i2250x1000�j333KB |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

������ �@ |

�@ |

�@ |

�����ʐ^�W��83�W�u�Ƃ˂菭�N�p�͑���v�����I�@������

|

|

�@ |

|

�@ |

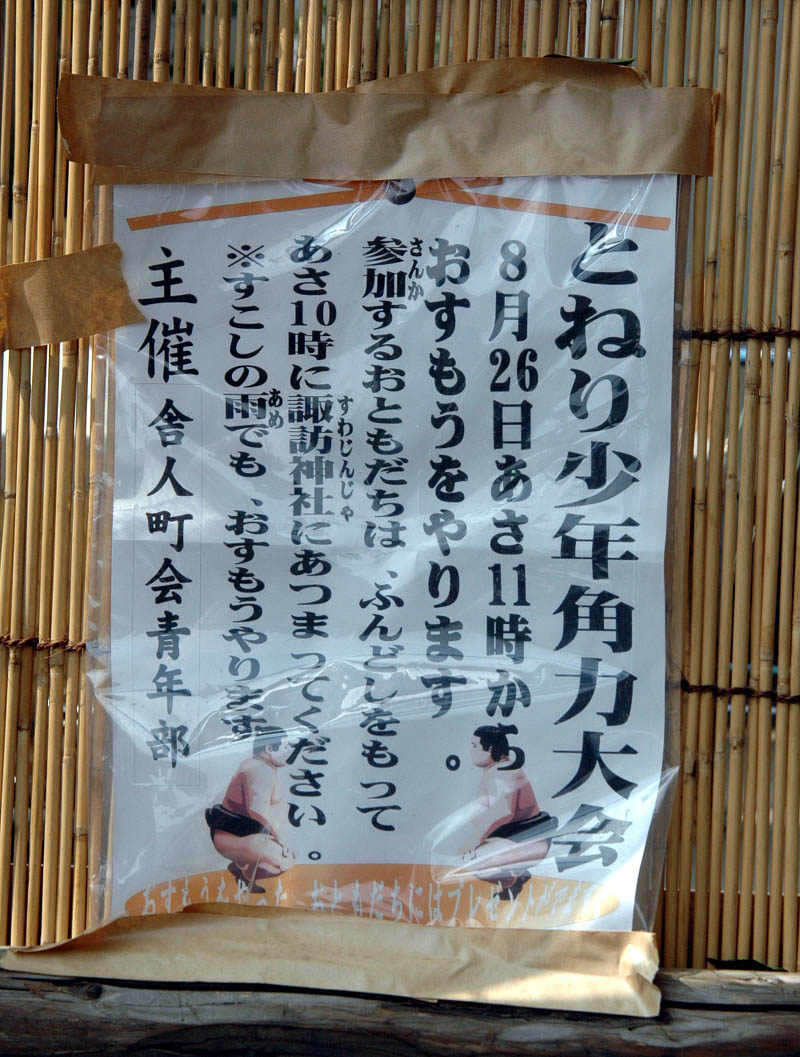

�@�����A�u�Ƃ˂菭�N�p�͑��v���A�b�v�����B���̍�i�́AK. T. ���W��26���i���j�����s������ɐl�z�K�_�Ђŋ��암���̗͎m�����̋��͂ĊJ�Â��ꂽ���N���o���̖͗l���B�e�������̂ŁA2�ŁA22���̒Z�҂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ʐ^�W/ ��83�W�u�Ƃ˂菭�N�p�͑��v�@�@�B�e�E����F�@K. T. �ďC�F �a�c�`�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@http://wadaphoto.jp/maturi/tonerisumo.htm�@

�@�@�@�@�@�@�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ �@����19�N�i2007�j9��2�� ��i�F��28�� �摜�F�i��13+��9�j �Ő��F2 �t�@�C����:40 �t�@�C���e�ʁF6MB

�@�@����12�N�i2000�j�`����19�N�i2007�j�@��i���F319�@�Ő��F1,117�@�t�@�C�����F29,218�@�t�@�C���e�ʁF4,083MB |

�@ |

|

�@ |

|

���o���̂��m�点 |

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

�@�����̓����Ɋp�͑��̂��m�点���\���Ă���A��w�N�ł��ǂ߂�悤�ɁA�₳�������Łu�Q�����邨�Ƃ������́A�ӂ�ǂ��������ā@����10���ɐz�K�_�Ђɂ��܂��Ă��������v�Ə�����Ă���A���o�܂킵��`���̌ď̂ł���u�ӂ�ǂ��v�ƌĂсA�u���o�v�Ə������Ɂu�p�́v�ƕ\�����Ă���B���o������Â���ɐl����N���̂��܂₩�Ȉ���ƁA�`���ւ̂�����肪��������B |

�@ |

|

�@ |

|

�͎m�̖͔͎��� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1500X1000)263KB |

|

�@ |

|

�@ |

|

�q�������̔M��I |

|

|

|

�g��ʐ^�i1500X1000)233KB |

|

�@ |

|

�@ |

|

��؎R�ւƗc�t�����̎�g�� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1400X1000)280KB |

|

�@ |

|

�@ |

���Ƃ��� |

�@ |

|

�@ |

�@�����̏Z��n�ł���Ȃ���A�c�ɂ̑��Ղ�̂悤�ɁA�����Z���̕��X�Ɏx�����ꂽ�������������Ղ�ł����B����e�����͂��߁A���암���̗͎m�O���Z���̊F�����q�������Ɩ{���ɐe�����ŁA�n��Ɉ�����Ă��鑊�o�����ȂȂƊ����܂����B |

�@ |

|

�@ |

�@�B�e�ɂ��ẮA���x�̂��ƂȂ���A�B�e�ʒu����̋�ɂ͔Y�܂���܂��B�����Ղ�ɉ��x���ʂ�Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����Ƃ͑����ł���ˁB����ő�̎��s�́A�r���ŃJ�����̃o�b�e���[����A�㔼�̏��������킪�B�e�ł��Ȃ��������Ƃł��B���N������x�`�������W�ł���A�����Ƃ悢��i���B�e�������Ǝv���܂��B�q �� �r K. T. |

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

������ �@ |

�@ |

�@ |

�Z�݂₷���X�����L���O�@������

|

|

�@ |

|

�@ |

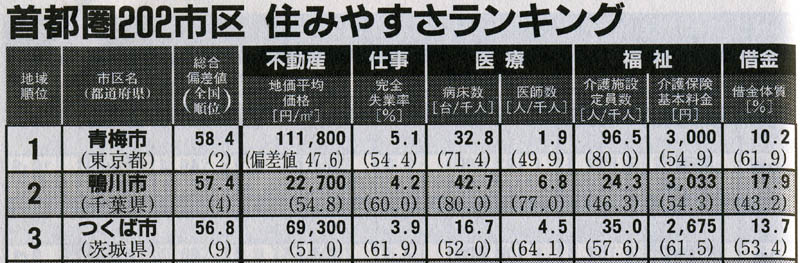

�@�����A��������10�����Ɂq �c��u�Z�݂₷���X�v�����L���O �r�Ƃ������W��50�y�[�W�ɂ킽���Čf�ڂ���Ă���A�䂪�Ƃ̐~�s���S����Q�ʁA��s����P�ʂƂȂ��Ă����̂ŋ������B |

�@ |

|

�@ |

�@���̒����́A�n�����ω��i�A���S���Ɨ��A�a�����A��t���A���{�ݒ�����A���ی���{�����A�؋��̎��x�̍��ڂ�S��805�̎s����r���ĕ��l���Z�o���A������������ɕ��ׂ����̂ł���B |

�@ |

|

�@���̌��ʁA�������l�őS����ɂȂ����̂́A���m���L���s�i�Ƃ悠�����j��63.6�B�~�s��58.4�ŖL���s�Ɏ����ŕ��l�������A��s��202�s��̒��ł̓g�b�v�ƂȂ��Ă���B�L���s�͏��߂ĕ����X�ŁA�_�[�N�z�[�X�I���݂ł���B |

|

�Z�݂₷�����S����Q�ʁA��s����P�ʂ̐~�s |

|

|

��������10������� |

|

|

�@�������㎏�̕��͂ɂ��ƁA�~�s�́A�����A��ÁA�؋��̎��x�Ȃǂ̕��l�������A���ɁA���{�i���ʗ{��V�l�z�[���j����Ƃ��Ă��قǕ����{�݂������A�u�����v���ō����_���l���������Ƃ��傫�������Ƃ����B���o�I�ɂ́A�Z�݂₷���X���Ƃ͎v���Ă������A���l�ŗ��t�����Ă݂�ƁA���̊��o�͊Ԉ���Ă��Ȃ������Ɗ������Ȃ����B |

|

�@�~�ɘV�l�z�[���������Ƃ����̂͏��߂Ēm�������A�~��Ղ����Ă���҂͑������A��s���̃x�b�h�^�E���Ƃ��Đl���͑��������Ă���̂ŁA�����ĘV�l�̒��ł͂Ȃ��B���ł̎��Ə���H��Ȃǂ�����A�s�̍����͖L���ł���B�~���I�̐��Ƃƍl���Ă���M�҂ɂƂ��ẮA�җ�ɂȂ����ߖڂɎv��ʘN��āA�ƂĂ��������B(^^ |

![���X�Ɗ�₪�����A�]](kikou/images3/kei23m.jpg)