|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

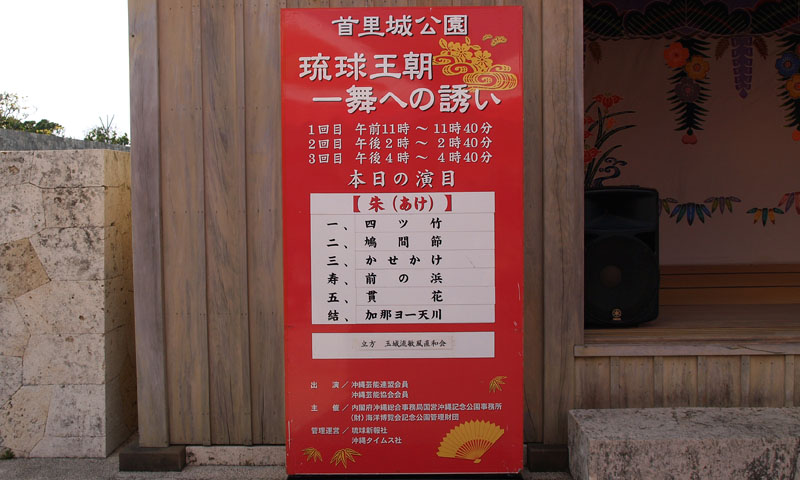

首里城公園では、一日3回、専用の会場で琉球舞踊(琉舞)が披露される。この日は朱(あけ)という演目で、玉城流(たまぐすくりゅう)敏風直和会のメンバーが立方(たちかた)(踊り手)を務めた。 |

|

|

|

沖縄の方言で「うどぅい」という踊りは、歌謡と同じく、各地に自然発生したものに磨きをかけて形ができたといわれる。琉舞の完成は1718年の尚敬王(しょうけいおう)の頃という。踊り手は徳川幕府の将軍就任を祝う、江戸上りの慶賀使にも随伴した。 |

|

|

|

当時の踊奉行・玉城朝薫(たまぐすく・ちょうくん)が創作したのが組踊りと女踊りで、これが琉球舞踊を世界に誇る芸術にまで昇華させた基点となった。2〜3人で踊る組踊りで皆おなじ手というのも、能や歌舞伎にはみられない琉舞独特のものであるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

首里公園の琉球舞踊 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

琉球王朝の芸能文化の象徴・四ツ竹踊り。沖縄独特の美しい紅型(びんがた)衣裳に波をモチーフにした花笠をかぶり、手に持つ四ツ竹を打ち鳴らしながら優雅に今日の喜びを表現する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

優雅な後ろ姿 |

|

|

気品溢れる舞姿 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

しゅりじょうの さんしんのおと はるのかぜ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

目に飛び込む鮮やかな黄色や緋色。たゆたう時間と哀調をおびた絃の調べ。生の声は島の言葉をのせ、愛を唄う。燃える想いを原色の布でまとい、ギリギリの所作で舞う。 |

|

|

|

はたまた、素朴な身なりで労働の楽しさ、生きる喜びを奔放に解き放つ。静と動、抑制と躍動、緊張と弛緩、聖と俗と----。この島の舞踊は対極のステージを内包する。 沖縄の華・琉球舞踊 より。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

客人を歓迎する琉球舞踊「四ツ竹」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

よつたけや はるのにおいの しゅりぐすく

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かせかけ |

|

|

|

身分の違いをこえて女性一般の労働であった布を織るための糸作りのことを「かせかけ」といった。 「かせかけ」は、五色の糸が巻かれた綛(かせ)と黒漆が美しい枠(わく)を手に持って踊る優雅な女踊りである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

琉球王朝の女踊り・かせかけ |

|

|

かっぽれを取り入れた雑踊り・鳩間節 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ホテルの琉舞ショー |

|

|

|

初日は、沖縄本島リゾートエリアに位置する恩納村(おんなそん)の「かりゆしビーチ・リゾート・ホテル」に宿泊。夕食後、専用の舞台で琉球舞踊が披露された。「かりゆし」とは、めでたい、寿、平穏無事、万事好調などの意。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

着付は、黒又は水色の紋服をあずまからげ*にし、広帯をしめ、白黒脚絆、白足袋をはき、片かしら (かたかしら)(琉球王朝時代の髷 まげ)に白い向こう鉢巻をして、はつらつとした振りを見せる。 |

|

|

|

*あずまからげ(東絡げ):旅をする際など、歩きやすくするため着物の左右を引っ張り上げて裾を広げる絡げ方。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二才踊り・上り口説 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

恋の踊り・加那ヨー |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

琉球舞踊には、独特の間(ま)や振り、しぐさがある。うら若き沖縄美人たちが三線(さんしん)の音(ね)にあわせ、優雅でしなやかに、そして、ときには激しく大胆に舞い踊る。その魅力に取り憑かれる人も多い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|