|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

平成20年(2008)7月26日(土)、埼玉県新座市(にいざし)に鎮座する大和田氷川神社(おおわだ・ひかわじんじゃ)の神幸祭(じんこうさい/しんこうさい)「大和田はだか神輿」(平成14年新座市指定無形民俗文化財)を取材した。 |

|

|

午後7時から11時過ぎまでの夜祭りだったので、東武東上線・志木(しき)駅前のビジネスホテルを確保し、終電を気にすることなく、最後まで取材することが出来た。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

鎮守の杜・大和田氷川神社の入口 2008.7.26 16:35

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回の取材では、地元新座市にお住まいで、「神輿見たまま」を主宰しておられる「はっちゃん」にお世話になった。午後4時半、氷川神社で合流し、最初に大和田氷川神社の加藤良明・氏子会長に紹介してもらい、社務所内を含む撮影の許可を取ることができた。 |

|

|

|

その後、はだか祭りの説明を受けながら神輿の渡御コースを踏査(とうさ)し、神輿の境内への走り込みなど、撮影チャンスや撮影位置を確認するなど、事前に取材計画を立てることができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)333KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大和田氷川神社の別当寺*である福寿山普光明寺の二七世法印覚園和尚が文政2年(1819)に記した「鎮守縁起并祭礼之条目」によると、氷川神社は今から約1200年前の延暦21年(802)に建立された歴史ある神社である。 |

|

|

*別当寺(べっとうじ):神仏習合が許されていた江戸時代以前に、神社に付属して置かれた寺のこと。神前読経など神社の祭祀を仏式で行う者を別当(社僧)と呼んだことから、別当の居る寺を別当寺といった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1250)494KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

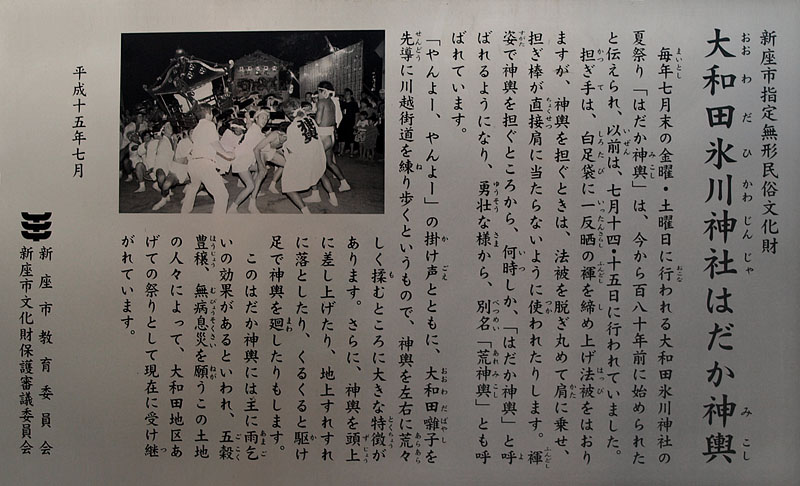

毎年7月末の金・土に行われる大和田氷川神社の夏祭りは、神社が再建された享和3年(1803)に神輿を担ぐ祭礼が始まったと伝えられ、200年以上の歴史がある。 |

|

|

当時の祭礼は、旧暦6月14・15の両日に行われ、天災から作物や家畜を守り、豊作を願い、村人の無病息災を祈るために行われていた。6月15日には、拝殿において「法楽の式」が催されたあと、はだか神輿が別当寺の晋光明寺や大和田宿に繰り出したという。主に雨乞いの効果があるといわれ、大和田地区あげての祭りとして現在に受け継がれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1350)548KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

はだか神輿の担ぎ手は、白足袋に白の一反晒(いったんさらし)(約10mの晒木綿)の褌・腹巻を締め込み、帯紐(おびひも)のない白法被(しろはっぴ)をはおるが、神輿を担ぐときは法被を丸めて肩に乗せ、担ぎ棒が直接肩にあたらないようにする。褌姿で神輿を担ぐところから、いつしか「はだか神輿」と呼ばれるようになり、その勇壮な様から「荒神輿(あれみこし)」とも呼ばれるようになった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)409KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「やんよ〜やんよ〜」の掛け声とともに、大和田囃子(おおわだばやし)を先導に川越街道を練り歩く神輿渡御は、神輿を左右に荒々しく揉(も)むところに大きな特徴がある。また、神輿を頭上に差し上げる神輿差しや、地上すれすれに落としたり、駆け足で神輿をぐるぐる廻したりと、神輿揉み以外にも色々な技を披露してくれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400x850)182KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

晒木綿 |

一反(10m)を使った |

前袋式褌 |

|

|

|

社務所の控え室で、白の晒木綿一反(10m)を使った褌を締め込む様子を撮影させてもらった。全国を見渡すと褌を祭り衣装とする裸祭りではさまざまな締め方があるが、大和田氷川神社では、特に激しく運動するので、緩みのない前袋式に統一されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)181KB

|

|

拡大写真(1200x900)159KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)184KB

|

|

拡大写真(1200x900)148KB

|

|

|

|

|

5 前垂れを |

後ろ立褌 |

に |

捩 |

りながら股間にとおす |

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)165KB

|

|

拡大写真(1200x900)205KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)174KB

|

|

拡大写真(1200x900)187KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)190KB

|

|

拡大写真(1200x900)157KB

|

|

|

|

|

|

|

|

新尺さんに褌を締め直してもらったはっちゃん(右) 18:00

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

午後7時から始まる神輿の宮出しまで時間がタップリあったので、社務所で腹ごしらえのご相伴にあずかり、にぎり飯や冷や奴、枝豆にキュウリの浅漬けなどをいただきながらビールを酌み交わし、地元氏子の方々や飛び入り参加の皆さんと楽しく歓談することができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)525KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

腹ごしらえの最中に加藤良明・氏子会長から注意事項などの伝達があったが、神輿を担ぐときは、法被を脱ぐよう指導していた。法被をはおっていると転んだときなどに布がまといつき、瞬時に危難から逃れられないという。褌一丁の裸形であれば、汗が潤滑油となり、機敏に行動できるので、怪我をしないのだという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

社務所控室で注意事項を伝達する加藤良明・氏子会長 18:35

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)388KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

また、担ぎ手に褌が義務づけられているが、これは、伝統衣装へのこだわりというだけではなく、荒(あれ)神輿の激しい神輿揉(も)みの安全性を確保するためのものだという。 |

|

|

以前、褌からハンダコ(短パン状の半股引)に切り替えたことがあったが、腰部を圧迫するハンダコでは十分な股割りができないため、神輿揉みでしゃがんだときに両膝(りょうひざ)が前に出てしまい、たまたま後ろに転倒した担ぎ手の背中がその膝に当たって死亡するという事故があり、それ以来、安全に股割りができる褌に戻したのだという。しゃがんだときには十分に股を割り、膝を開くことが事故を防ぐ大事なポイントとなる。これらのノウハウは、長年の経験から得られた貴重な教訓である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)464KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神輿渡御は金・土ともに午後7時から始まるが、この日は7分前には神輿が御仮屋から引き出され、6分前には拝殿前にて最初の神輿揉みが奉納された。二日目は週末の土曜日なので参加者も多く、前日よりも気合いが入るという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1300)447KB |

|

|

|

|

|

|

おおわだの びゃっこんみこし もりやしろ |

|

A village shrine in a grove, the white fundoshi mikoshi of Ohwada. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)555KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)531KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神前での最初の神輿揉みが終わると、はだか神輿は境内を巡り、お囃子台や社務所など、要所要所で神輿練りが披露された。まだ空が明るく、緑一色の鎮守の杜の神輿渡御は、真新しい法被と褌がライトに照らされてひときわ白く浮き上がり、雄々しくも美しい光景だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)410KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)410KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この伝統美溢れる神輿練りを見る限り、これから汗と泥にまみれて4時間に及ぶ荒々しい神輿渡御が行われようとは、誰も予想することはできないだろう。境内での最初の神輿練りは、荒神輿の短くも美しい幕開けであった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)385KB |

|

|

|