|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1333)776KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲

その昔、3人の漁師が沖合で釣りをしていると、急に海が荒れて遭難し、神に祈ると三神が現れ、荒波を折って鼓島に漂着し、食べ物を得た。波風が収まると舟に三つの石があったので、漁師たちはそれを持ち帰ってご神体とし、社(やしろ)を奉(たてまつ)り、波折宮と呼ぶようになったという伝説もある。 |

|

|

|

波折神社では、夏の例大祭である祇園山笠(ぎおんやまかさ)のほか、10月の秋の例大祭では、古式にのっとった子供相撲が奉納され、江戸時代から続く裸褌文化が息づいている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

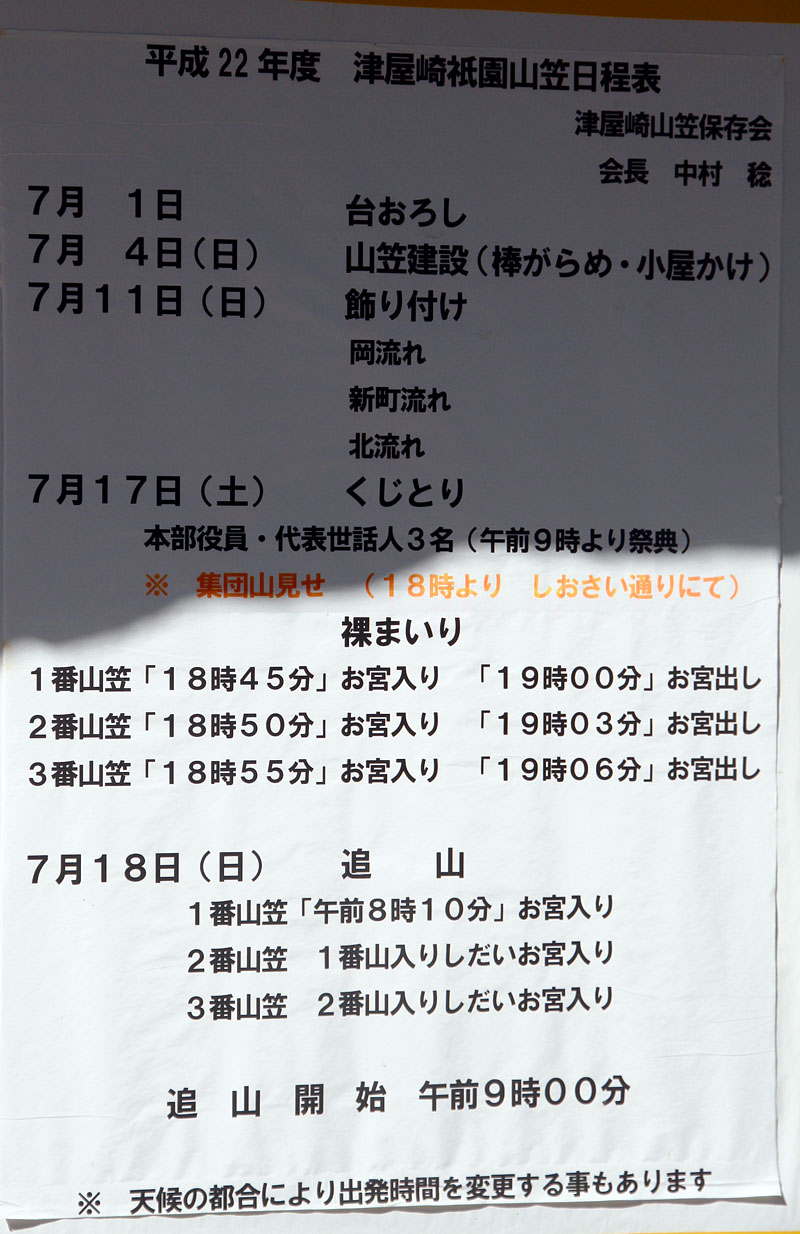

平成22年度 |

津屋崎祇園山笠 |

日程表 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

津屋崎祇園山笠は、正徳4年(1714)に櫛田神社(博多)から波折神社(津屋崎)に祇園社の神を勧請(かんじょう)して3基の山笠を奉納し、疫病、災害の退散を祈願したことに始まる。山笠は、漁業中心の北流(きたながれ)、商業中心の新町流(しんまちながれ)、農業中心の岡流(おかながれ)の3つの流れがある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宮入りする一番山笠・ |

新町流 |

2010.7.18 08:06 |

|

|

|

|

拡大写真(2592X1728)1.22MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山笠は、江戸時代から明治、大正、昭和と続いていたが、第二次大戦中に中断し、戦後再開したが、昭和38年(1963)に再び中断、昭和50年(1975)に復活して現在に至っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)1.01MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

明治時代に絶頂期を迎えた山笠は、高さが10mもあったという。祭りの最終日には、山笠が古い町並みの狭い路地を勢いよく駈け回る博多祇園山笠さながらの追い山(おいやま)が繰り広げられる。追い山は、かつては7月19日に奉納されていたが、現在では19日に近い日曜日となり、平成22年(2010)は7月18日に行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

元気よく宮入りする |

北流 |

先走りの子供たち 08:12 |

|

|

|

|

拡大写真(2334X1728)944KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

フィナーレの追い山は、毎年くじ引きで出発の順番が決められる。山笠同士がぶつかり合うことも度々で、「喧嘩祭り」とも呼ばれ、水法被(みずはっぴ)に締め込みと呼ばれる褌(ふんどし)をきりりと締め込んだ男たちの勇壮で美しい夏祭りである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ピンクの鉢巻・てっぽうの二番山笠・ |

北流 |

|

|

|

|

拡大写真(2592X1728)997KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

追い山の前夜には、氏子たちが褌一丁で波折神社に集合し、金刀比羅神社(ことひら・じんじゃ)と宮地嶽神社(みやじだけ・じんじゃ)を参拝して、追い山の安全を祈願する裸参りが行われる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2440X1728)1.16MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200X1800)494KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2592X1728)998KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ この日は、午前8時頃から次々と山笠が波折神社に宮入りし、境内でその勇姿が披露された。今年は、一番山笠が黄色の鉢巻・てっぽうの新町流(しんまちながれ)、二番山笠がピンクの鉢巻・てっぽうの北流(きたながれ)、三番山笠が赤の鉢巻・てっぽうの岡流(おかながれ)となり、その順番に宮入りが行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2598X1728)1.20MB |

|

|

|

|

|

|

りょくいんの あかてのごいや ふどししゅう |

|

The shade of trees, the guys each wearing a string loincloth and

a red towel band. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2592X1728)1.34MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 波折神社の境内に三基の山笠が並ぶと、午前8時半過ぎから宮司による清祓神事(きよめはらえのしんじ)が行われた。氏子たちは鉢巻を外し、頭(こうべ)を垂れて、幣束(へいそく)と切り麻(きりぬさ)によるお祓いを受けた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1333)784KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 神事の後、境内で三柱(みはしら)太鼓の奉納が行われた。三柱太鼓は、日本一大きな注連縄(しめなわ)があるという宮地嶽(みやじだけ)神社の氏子たちによる和太鼓で、打ち手は大人よりも子供が多くなってきているという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1333)784KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

追い山が始まるまでの間、子供たちを山笠に上げ、記念写真を撮る光景が見られた。人によっては肩当てをしているが、これは、走りながら山笠を担ぐと肩が擦れて怪我することを防ぐためのもので、博多山笠では見られないものである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1728X2592)1.09MB |

|

|

|