|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鎌倉の長勝寺では、正中山法華経寺で大荒行成満会が行われた翌日に成満祭が執り行われる。毎年30人ほどが参加するそうで、今年は23人だった。

|

|

|

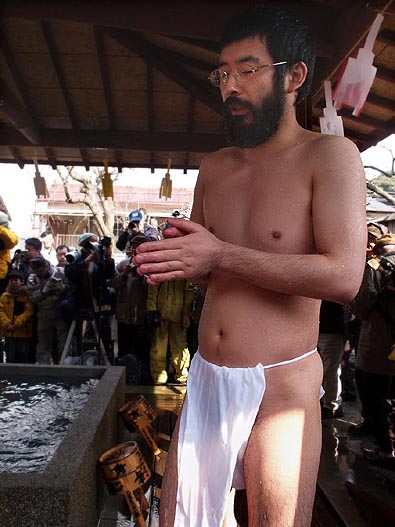

荒行僧は、大荒行堂で100日間実施してきた水行と全く同じ作法の水行を披露したあと、出身の寺院に帰って行く。今日は彼らにとって思い出深い晴れやかな日なのである。

|

|

|

|

|

|

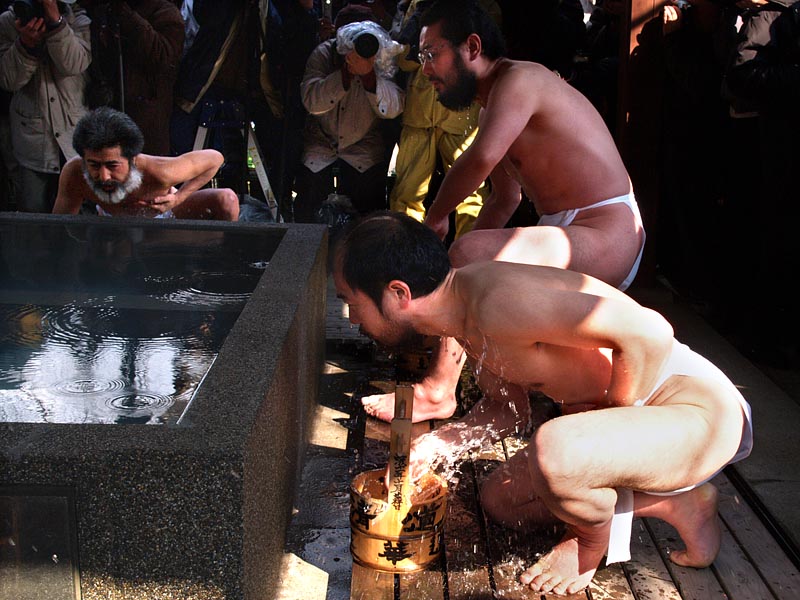

長勝寺では一度に8人しか水行できないので、8-8-7の3組にわけて水行が始まった。正装から一転して一枚の薄い白衣に下駄履きの荒行僧の姿が石畳の道に現れた。「一道清浄」と書かれた水槽の前で白衣と下駄を脱ぎ、真新しい純白の越中褌(えっちゅうふんどし)1本の裸形(らぎょう)になって水行場に上がった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

最初の荒行僧 |

|

白衣を脱ぐ |

|

|

|

|

拡大写真(1024x768)175KB 【E-1

38mm F7.1 1/250秒 ISO200】

|

|

拡大写真(1024x768)177KB 【E-1

38mm F71.0 1/250秒 ISO200】

|

|

|

|

|

水行場に向かう

|

|

|

|

|

|

|

位置に着く |

|

手桶で水を汲む |

|

|

|

|

拡大写真(1024x768)149KB 【E-1

28mm F5.6 1/125秒 ISO200】

|

|

拡大写真(1024x768)149KB 【E-1

28mm F5.0 1/100秒 ISO200】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1回の水行は、水行肝文という経文を唱えながら7〜8回首の後部に冷水をかぶる。水行肝文とは、帝釈天などの諸天善神(しょてんぜんじん)の御加護と六根清浄を祈るものだという。グループ毎に導師役がいるので、その指示により整然とした水行がおこなわれる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

心臓に水をかける

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(500x375)70KB |

|

|

高野山奥の院玉川の水行場 |

|

|

|

|

越中褌は、江戸時代に発明されてから、普段激しい運動をしない僧侶や神官の下着となった。六尺褌にくらべて半分の布地で足りるので、三尺褌とも呼ばれる。

|

|

その後、社寺で行われる水行にも越中褌が利用されるようになり、水行の衣装として定着した。

|

|

水行褌は、普通、下着の越中褌をそのまま流用しているところが多いが、水に濡れると透けて見えることから、寺社によっては厚手の布で作った越中褌を締めるところもある。

|

|

手前の荒行僧は、越中褌が乱れないよう、前垂れ上部の両端を胴紐にひとまわりさせて止めている。

|

|

|

|

|

|

庶民の労働着だった六尺褌でも前垂れ式のものは同様の処置をする例がみられる。しかし、前袋式と違って前に垂らしているだけの方法では緩みが生じるのは避けられない。

|

|

|

|

このため、「当てことと(越中)褌は向こうから外れる」(当てにしていて前々から楽しみにしていることは、越中褌が外れやすいのと同じように、とかく実現しないものだ)という諺が生まれた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高野山奥の院玉川の水行場

|

| 平成14年(2002)の夏、高野山に旅したとき、奥の院・弘法大師御廟の前を流れる玉川の水行場に行った。真言宗の修行僧や信者らは、雪の積もる厳寒にここで水行を行うという。 |

| 奥の院の入口に架かる一の橋の近くに法衣店があったので、中に入ってみると、水行用の褌を売っていた。 |

| 380円の越中褌は、使い捨てのような粗末なものだった。衆目を気にすることのない水行であれば、それでも十分なのだろう。 |

|

|

|

玉川の水行 |

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

一斉に水をかぶる

|

|

|

|

拡大写真(1200x1030)257KB 【E-1

28mm/28-108mm F5.0 1/125秒 ISO200】

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1回の水行は10分ほどで終わった。次のグループの水行も8名の荒行僧により、同様の手順でおこなわれた。手前の荒行僧は、白い腕輪念珠を左手首にはめている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水垢離 1 |

|

水垢離 2 |

|

|

|

|

拡大写真(900x1200)231KB 【E-1

28mm F4.5 1/100秒 ISO200】

|

|

拡大写真(900x1200)247KB 【E-1

28mm F5.0 1/100秒 ISO200】

|

|

|

|

|

水垢離 3 |

|

水垢離 4 |

|

|

|

|

拡大写真(900x1200)237KB 【E-1

28mm F4.5 1/100秒 ISO200】

|

|

拡大写真(900x1200)292KB 【E-1

28mm F5.6 1/125秒 ISO200】

|

|

|

|

|

ずぶ濡れの荒行僧

|

|

|

|

|

|

|

合掌しながら退出 |

|

|

|

|

拡大写真(900x1200)154KB 【E-1

38mm F5.0 1/125秒 ISO200】

|

|

拡大写真(900x1200)168KB 【E-1

28mm F5.6 1/125秒 ISO200】

|

|

|

|

|

|

|

|

着 衣

|

|

|

「開運帝釈天」の半纏を着た寺男(てらおとこ)(寺の職員)がいるにもかかわらず、石畳の両側の女性たちが荒行僧に合掌しつつ、白衣を着せかけたりしてサポートしていた。彼女たちは、荒行僧の縁者や寺から頼んだ人でもなく、完全な自由意志により奉仕している信者だという。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かんぎょうの

びゃくいのそうに

てをあわせ

|

かんぎょうの

そうをびゃくいで つつむひと

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1200x900)175KB 【E-1

28mm/28-108mm F7.1 1/250秒 ISO200】

|

|

|

|