|

|

|

| |

|

|

|

平成21年(2009年)1月31日(土)から2月1日(日)にかけて大分県国東市国東町(くにさきし・くにさきまち)に建つ天台宗石立山(いしだてさん)岩戸寺(いわとじ)(以下「岩戸寺」と表記)で、国東半島の六郷満山(ろくごうまんざん)に伝わる修正鬼会(しゅじょう・おにえ)が開かれたので激写してきた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

岩戸寺の位置(衛星写真) |

|

|

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

六郷満山は大分県国東(くにさき)半島一帯の寺院群の総称で、奈良時代から平安時代にかけて、仏教の天台宗に神道(しんとう)の宇佐八幡宮の八幡信仰を取り入れた神仏混淆(しんぶつ・こんこう)の仏教文化が形成され、山岳地域の険しい山道を歩く「峰入り(みねいり)」と呼ばれる難行(なんぎょう)が行われるようになった。 |

|

| |

伝説によれば、仁聞(にんもん)菩薩が養老2年(718)頃、国東半島の各地に28の寺院を開創し、6万9千体の仏像を造ったといわれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400X1050)241KB |

|

|

|

|

|

|

| |

「六郷」とは、中央にそびえる両子山(ふたごさん)から放射状に伸びる谷筋に沿って点在する来縄くなわ(豊後高田市)・田染たしぶ(同)・伊美いみ(東国東郡ひがしくにさきぐん国見町*くにみまち)・国東くにさき(国東町*くにさきまち)・安岐あき(安岐町*あきまち)・武蔵むさし(武蔵町*むさしまち)の6つの地域を指す。現在でも内陸部を中心に多数の寺院があり、独特の仏教文化が継承され、磨崖仏(まがいぶつ)などで知られる観光名所となっている。 |

|

| |

*平成18年(2006)3月31日、東国東郡国見町・国東町・武蔵町・安岐町が合併して国東市(くにさきし)が発足した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400X900)320KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

成仏寺は、六郷満山末山本寺で、仁聞菩薩(にんもん・ぼさつ)が養老2年(718)に創建したと伝えられている。寺名は、仁安年間(266〜68)の「六郷二十八山本寺目録」に記されており、室町期(1336〜1573)の「六郷山定額院目録」には、「天ノ岩戸寺徒十二坊岩戸寺三十佛三十番神」とあり、かつて12坊を有していたことが分かっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1150)384KB |

|

|

|

|

|

|

|

岩戸寺本堂のそばに石鳥居の参道があり、石段の奥に講堂がある。木造・草葺・五間(約10m)四方の板縁の中に、一段高く12本の柱に囲まれた内陣を持つ特殊な建物である。須弥壇(しゅみだん)には、講堂の本尊である薬師如来座像(やくしにょらい・ざぞう)が安置されており、総高1.25m、鎌倉初期の作と推定されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1300)367KB |

|

|

|

|

|

|

|

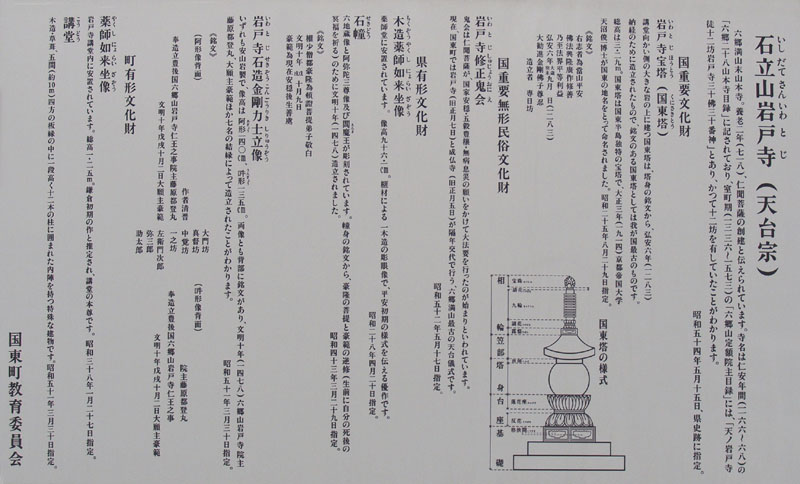

講堂に対面する大きな岩の上には、弘安6年(1283)に納経のために造立された岩戸寺宝塔(国東塔)がある。銘文が刻まれた国東塔としては日本最古のもので、昭和25年(1950)に国の重要文化財に指定されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2150X1300)387KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

六郷満山に伝わる「修正鬼会」は、僧と村人たちが一体となり、夜を徹して無病息災、五穀豊穣を祈る伝統の行事で、養老年間(717〜724)に仁聞菩薩(にんもん・ぼさつ)が国家安穏・五穀豊穣・万民快楽の諸願成就のため、六郷28ヵ寺の僧侶を集めて「鬼会式六巻」を授けて創始したといわれ、1300年ほど昔の仏教文化を今に伝える奇祭である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1000)262KB |

|

|

|

|

|

|

|

この鬼会は、かつては六郷満山の天台宗の各寺で行われていたが、今では豊後高田市の天念寺(てんねんじ)と、国東市の岩戸寺・成沸寺(じょうぶつじ)の三ヵ寺だけとなった。西満山の天念寺では毎年開催されるが、東満山の岩戸寺と成沸寺では隔年(西暦奇数年が岩戸寺)で開催される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1200)274KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1300X1400)288KB |

|

|

|

|

|

|

|

昭和52年(1977)に国から重要無形民俗文化財に指定された鬼会は「鬼を追い払う」のではなく、「鬼に姿を変えた仏を出迎える。」「鬼に出会うことは鬼籍に入って成仏した祖先に出会うことで、祖先と楽しく過ごす。」という国東半島独自の宗教観を持つ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

成佛寺の鬼会は、旧正月五日に開催されるが、岩戸寺の鬼会は、天念寺と同様、毎年旧正月七日(なぬか)に開催される。今年は2月1日に当たるが、7日正月(なぬかしょうがつ)と呼ばれ、元旦から始まった正月の終わりの日として、七草粥を食べたり、門松を外したりする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|