|

|

|

|

|

拡大写真(1300x1600)410KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男鹿半島は、秋田県西部にある日本海に突き出た半島で、大半が男鹿市に属する。中央部には標高354mの寒風山(かんぷうざん)がある。半島の南東部の海岸を中心に断崖が続き、半島の付け根には八郎潟(はちろうがた)がある。国道101号が通じ、秋田市方面からはJR男鹿線が通じている。もともとは離島であったが、米代川(よねしろがわ)と雄物川(おものがわ)から運搬される土砂により、陸繋島(りくけいとう)となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1170)474KB |

|

|

|

|

|

|

にゅうどうの まろきうなさか なつのいろ |

|

Summer color, the round horizon of Cape Nyudo. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男鹿国定公園に属する入道崎は、秋田県男鹿市、男鹿半島北西端に位置し、日本海に突出する岬で、入道岬と表記することもある。付近には日本海の荒波に波食された海岸段丘が発達しており、落差約30mの荒々しい断崖が続いている。対称的に地上には穏やかな草原が広がる。 |

|

|

北緯40度線上にあることから、それを記した安山岩のモニュメントがある。明治31年(1898)に建造された入道埼灯台があり、白黒の縞模様がひときわ目を引き、岬のシンボルとなっている。冬の雪景色の中でもよく分かるようにするための縞模様だという。岬からの夕陽が美しく、日本の夕陽百選にも選ばれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)466KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男鹿半島の西部に位置する真山(しんざん)(567m)本山(ほんざん)(715.2m)毛無山(けなしやま)(645m)は「男鹿三山(お山)」と呼ばれ、古くから山岳信仰の霊場として名高い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毛無山(645m) |

本山(715.2m) |

真山(567m) |

|

|

|

拡大写真(1600x1250)587KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

男鹿三山の登山口になっている真山には真山神社があり、参道の入口には神社が経営する男鹿真山伝承館がある。ここでは、毎日、なまはげの実演があり、多くの見学者で賑わっている。我々は、入道崎のあと、なまはげの実演を見学した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1250)587KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

なまはげ/ナマハゲ |

|

|

なまはげは、秋田県の男鹿市を中心に約80の集落において大晦日に行われる伝統的な民俗行事である。本来は小正月の行事であったという。なまはげは、荒々しい仕草で家々を巡り、隠れていた子供たちを見つけ出しては訓戒を与え、災禍を祓い、祝福を与えて去ってゆく。昭和53年(1978)に「男鹿のナマハゲ」として、国の重要無形民俗文化財に指定された。 |

|

|

|

|

|

|

床の間・仏壇・神棚を持つ男鹿地方の典型的な曲家(まがりや)民家

|

|

|

|

拡大写真(1800x1350)389KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

冬に囲炉裏(いろり)にかじりついていると手足に「ナモミ」という火型(ひがた)ができる。それを剥いで怠け者を懲らしめ、災いをはらい、祝福を与える「ナモミはぎ」から「なまはげ」と呼ばれるようになったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1350)489KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

鬼の面、ケラミノ*(ケラ)、ハバキ**を身に付け、大きな出刃包丁や鉈(なた)を持ったなまはげが家々を訪れ、「怠け者はいねが、泣ぐ子はいねが!(怠け者はいないか、泣く子はいないか!)」という荒々しい声を発しながら子供や初嫁を探して暴れる。主人はなまはげをなだめながら丁重にもてなす光景が繰り広げられる。 |

|

|

*ケラミノ(ケラ):神の使者に扮する象徴的な蓑(みの) **ハバキ:来訪神をあらわす藁(わら)製の脚絆(きゃはん) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1500)533KB |

|

|

|

|

|

|

しんざんの なまはげさけを のむしぐさ |

|

Namahage orges of Shinzan imitate drinking sake. |

|

|

|

|

|

|

|

|

パノラマ写真(2200x900)407KB |

|

|

|

|

|

|

|

伝承館では、先立*(さきだち)に続いて二匹のなまはげが四股(しこ)を踏んで現れ、仏壇と神棚を背にして座った主人から酒食の接待を受ける。間もなく、主役のなまはげが通知簿のような「なまはげ台帳」を読み上げ、家族の行状を吟味しながら主人との珍妙な問答が交わされ、観客の笑いを誘う。

なまはげの着ているケラミノから落ちた藁(わら)を頭などに巻きつけると、無病息災の御利益(ごりやく)があるといわれており、実演が終わった後、観客が競って藁を拾う姿が見られた。 男鹿真山伝承館

*先立(さきだち):なまはげの先導役で、あらかじめ訪問先に行ってなまはげを受け入れるかどうかを確認する役。

初嫁や子供がいない家、不幸があった家には断られる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)305KB |

|

|

|

|

|

|

|

なまはげ問答

|

|

|

先立(さきだち):お晩です。ナマハゲ来たす。

先立・主人:お目出度うございます。

主人:寒(さ)びどご(寒いところ)良ぐ来てけだすな。

先立:山から来るに容易でねがったす。

ナマハゲ:ウォー、(玄関で7*回四股を踏む) 泣ぐ子いねが。怠け者いねが。言うごど聞がね子どら(子供ら)いねが。親の面倒み悪りい嫁いねが。ウォー(家中探しまわる)

主人:ナマハゲさん、まんず座って酒っこ飲んでくなんしぇ(下さい)。

(ナマハゲ、お膳に着く前に5*回四股を踏んで座る)

ナマハゲ・主人:お目出度うございます。

主人:なんと、深け雪の中、容易でねがったすべ。今年も来てけで(くれて)えがったすな。

ナマハゲ:親父、今年の作、何斗(なんと)であった。

主人:お陰でいい作であったすでば。

ナマハゲ:んだか(そうか)。まだいい作なるよう拝んでいくがらな。子どら皆まじめに勉強してるが。

主人:おらい(私の家)の子どら、まじめで、親の言うごとよぐ聞ぐいい子だがら。

ナマハゲ:どらどら、本当だが。ナマハゲの帳面見てみるが。何々テレビばり(ばかり)見で何も勉強さねし、手伝いもさねて書であるど。親父、子どら言うごど聞がねがったら、手っコ三つただげ。へば(そうすれば)いづでも山から降りてくるがらな。どれもうひとげり(一回)探してみるが。

(お膳を離れる前に3*回四股を踏む) ウォー、ウォー (家中廻る)

主人:ナマハゲさん、まんず、この餅こで御免してくなんしぇ(下さい)。

ナマハゲ:親父、子どらのしづけ(躾)がりっと(ちゃんと)して、え(家)の者みなまめ(健康)でれよ。来年まだくるがらな。(所用時間:約20分)

|

|

|

*7・5・3:四股の数がめでたい七五三になっている。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)302KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

大晦日のほかに「なまはげ柴灯(せど)まつり」が毎年2月中旬(2009年は2月13〜15日)に真山神社で行われる。これは主に観光向け行事として親しまれている。 |

|

|

なまはげに似たような行事は、秋田県能代市のナゴメハギ、山形県遊佐町のアマハゲ、岩手県大船渡市三陸町吉浜のスネカなど、主に東北地方の沿岸部各地に存在する。北陸地方には能登のアマメハギが伝えられている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)402KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

なまはげの起源は、男鹿半島に漂着してきたものの、異形で異なる言葉から住民と交われず、人里離れた場所にひっそりと住み着いた外国人(白人)ではないかという説もある。 |

|

|

平成20年(2008)に飲酒酩酊状態となったなまはげ(に扮した男性)が温泉旅館の女性浴場に乱入する騒動が発生したことから、男鹿市ではなまはげの暴れ方に関する指針(いわゆる行動指針)を策定中という。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

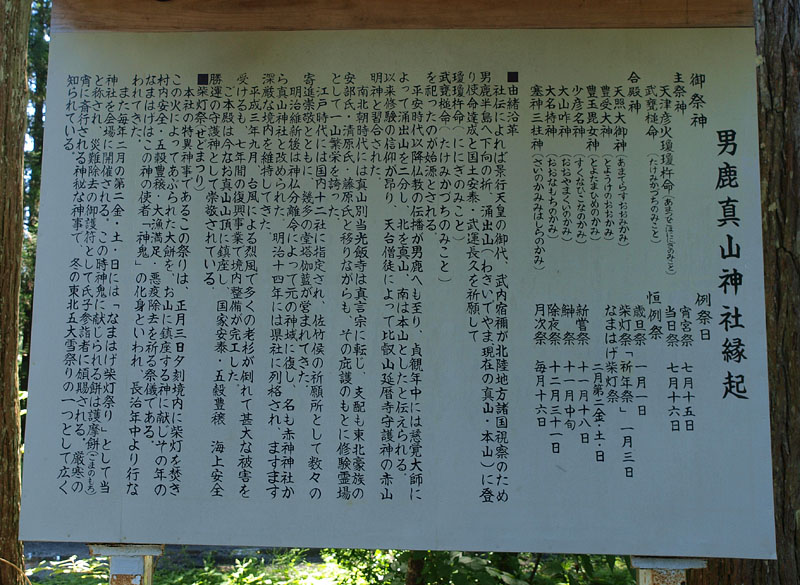

続いて、直ぐそばの真山神社を見学した。参道の入口には仁王門があり、神仏習合の文化が息づいていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400x1024)270KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)493KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

真山神社の拝殿奥に見える薬師堂には、神仏習合以来の別当光飯寺の本尊木造薬師如来坐像(県指定有形文化財)が祀られている。この像は南北朝時代の作といわれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1300)422KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

真山神社の売店には、古いなまはげの面が展示されていた。ちぢれ髪、角(つの)、口、牙が特徴のなまはげ面は集落によって由来が異なり、バラエティに富んでいるという。真山のなまはげは、角がないのが特徴である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1380)402KB |

|