|

|

祭 褌

|

|

祭礼や神事などに締めるふんどしも、相撲褌と同様に男性の下着であるふんどしが祭礼などの衣装として定着したことは想像に難くない。全国各地の裸祭りに見られるように、高温多湿の日本の気候風土にマッチした祭礼には、ふんどしが最適で、日本独自の裸文化が発展してきた。江戸時代に越中褌が発明されると、下着や祭礼にも用いられるようになり、祭褌も多彩になってきた。 |

|

|

|

六尺褌

|

|

広辞苑によると、「六尺褌」とは「晒木綿6尺を用いて作る男の下帯」である。6尺は180cmほどなので、実際はもっと長く、用途によって寸法がかなり違っている。六尺褌は、古くから男性の下着のほか、労働着として定着した。 |

|

水防作業の男たち(北斎漫画第三編) |

|

|

拡大写真(1400x610)200KB |

| 北斎漫画*(ほくさいまんが)は、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎(かつしかほくさい)が絵手本(デッサン集)として発行したスケッチ集であるが、その第三編に水防作業の男たちが描かれている。3人とも尻端折り(しりはしょり)しているために前垂れ式に締めた六尺褌が見える。 |

|

*北斎漫画:北斎は文化9年(1812)秋頃、後援者宅に半年ほど逗留して300余りの下絵を描いた。これをまとめ文化11年(1814)、北斎55歳の時、名古屋の版元・永楽堂から初編が発行され、その後明治11年(1878)までに全十五編が発行された。人物、風俗、動植物、妖怪変化まで約4000図が描かれている。 |

|

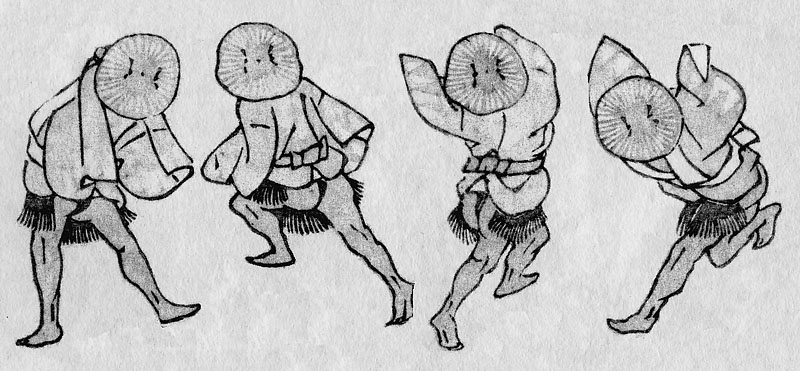

良く目にするのは下の豊年踊りの図。編み笠を被り、尻からげした男が自由奔放なポーズをとって躍動する姿を見事に描いている。北斎漫画は、国内で好評を博しただけでなく、1830年代にヨーロッパに渡り、フランスの印象派の画家に影響を与えたといわれる。 |

|

豊年踊り(北斎漫画第三編) |

|

|

拡大写真(1400x650)207KB |

|

高温多湿の日本の風土には褌が最適であり、裸文化は褌文化であるといっても良い。江戸時代の浮世絵などを見ると、ほとんどの男性は六尺褌を締めていたことが見て取れる。祭りなどの激しい運動にも容易に乱れないことから愛用され、特に江戸っ子の祭りでは、色物や柄物など多彩な六尺褌を締めてその粋を競った。 |

|

|

|

|

前垂れ式六尺褌

|

|

普段の下着に締める六尺褌は、六尺褌の中では一番布が少なくて済む前垂れ式であった。この褌がそのまま祭礼の衣装になったケースも多い。下着のように横褌(よこみつ)が一重だと緩褌(ゆるふん)になるので、横褌を幾重にも巻き、その上に晒の腹巻きをして緩まないようにしている例も多い。裸祭には気合いの入る六尺褌を締め込むのが最良で、全国各地の裸祭で使われている。 |

|

|

なおい笹を担いでいざ出発!/

国府宮はだか祭り 2006.2.10 |

|

|

拡大写真(1400x1050)362KB

|

|

|

日没の参道・・・神男を待つはだかたち/ 国府宮はだか祭り 2006.2.10 |

|

|

|

パノラマ写真(1950x900)446KB |

|

|

宝木 |

投下30分前の西大寺観音院 /

西大寺会陽 2010.2.20 21:30 |

|

|

|

|

拡大写真(2400X1700)586KB |

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)521KB |

|

|

二組目の |

福男 |

飯田組の3人 23:07 |

|

|

田坂大地(34歳 東区瀬戸町) |

飯田耕太郎(40歳 姫路市) |

岡田勲(66歳

東区竹原) |

敬称略 |

|

|

|

拡大写真(1800X1450)244KB |

|

和田グループ代表の六尺褌・白丁姿 / 見付天神裸祭 2011.9.3

|

|

|

|

|

|

|

前袋式六尺褌

|

|

前袋式に締めた六尺褌は、激しい運動にも崩れたり外れたりしないので、最も労働着に適している。そのため、激しい運動を伴う祭りには、殆どがこの方式の六尺褌である。水泳の際に締める水褌(すいこん)も前袋式六尺褌である。 |

|

|

四天王寺「どやどや」(大阪市)

|

|

|

拡大写真(1200x800)247KB |

|

|

江ノ島寒中神輿錬成大会 / 神奈川県藤沢市

2006.1.15 |

|

|

パノラマ写真(2000x1140)504KB |

|

|

和良比はだか祭り(皇産霊神社/千葉県四街道市)

|

|

|

拡大写真(1600x1200)316KB |

|

|

江ノ島天王祭(八坂神社/神奈川県藤沢市)

|

|

|

拡大写真(1600x1200)325KB |

|

|

二番觸 |

の潮練り込み!/

見付天神裸祭(浜垢離) 2011.8.31 |

|

|

|

|

拡大写真(2600X1950)951KMB |

|

|

|

|

厚手の褌 |

|

相撲のふんどし(まわし)をそのまま祭りに締めてきたというケースもあちこちで見られる。播州の秋祭りでは、泥まわしと呼ばれるキャンバス製のごわごわしたふんどしが使われる。初めてこれを締めて走り回り、股擦れを起こしたという話も聞く。慣れないとかなり違和感のあるふんどしであるが、胴体

の保護にもなり、丈夫で長持ちする。 |

|

|

播州・松原八幡神社「灘のけんか祭り」

|

|

|

拡大写真(1200x600)204KB

|

|

|

|

播州・浜の宮天満宮の秋祭り

|

|

|

拡大写真(1200x840)247KB

|

|

|

|

博多祇園山笠

|

|

|

|

博多山笠では、締込みと呼ぶふんどしを締めている。相撲褌よりも若干薄手で、柔らかい生地を使っている。

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1270)271KB

|

撮影:大庭靖雄さん |

|

|

|

|

|

|

|

写真提供: |

|

|

|

|

|

|

京都・鞍馬の火祭り

|

|

|

|

京都・鞍馬の火祭りでは、黒い繻子(しゅす)のふんどしに白い下がりを付けている。大相撲と同じスタイルである。

|

|

|

|

|

|

撮影:さや さん |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(500x375)70KB |

|

|

高野山奥の院玉川の水行場 |

|

|

|

|

越中褌は、江戸時代に発明されてから、普段激しい運動をしない僧侶や神官の下着となった。

|

|

六尺褌にくらべて半分の布地で足りるので、三尺褌とも呼ばれる。

|

|

その後、社寺で行われる水行にも越中褌が利用されるようになり、水行の衣装として定着した。

|

|

水行褌は、普通、下着の越中褌をそのまま流用しているところが多いが、水に濡れると透けて見えることから、寺社によっては厚手の布で作った越中褌を締めるところもある。

|

|

|

|

|

|

|

|

鐵砲洲囃子が流れるなか半分に分かれて水浴 / 鐵砲洲稲荷神社寒中水浴大会 2011.1.9 11:21

|

|

|

|

拡大写真(2180x1600)844KB |

|

|

|

|

還暦記念水浴を果たした3人(左から三木芳樹さん・筆者・平野五雄さん) |

|

|

|

|

|

|

|

鎌倉・長勝寺「寒の荒行」の手前の荒行僧は、越中褌が乱れないよう、前垂れ上部の両端を胴紐にひとまわりさせて止めている。

|

| 庶民の労働着だった六尺褌でも前垂れ式のものは同様の処置をする例がみられる。 |

| しかし、前袋式と違って前に垂らしているだけの方法では緩みが生じるのは避けられない。 |

| このため、「当てことと(越中)褌は向こうから外れる」(当てにしていて前々から楽しみにしていることは、越中褌が外れやすいのと同じように、とかく実現しないものだ)という諺が生まれた。 |

|

|

|

長勝寺「寒の荒行」 |

|

|

|

(1200x1030)257KB |

|

|

|

|

|

|

長勝寺「寒の荒行」(神奈川県鎌倉市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

高野山奥の院玉川の水行場

|

| 平成14年(2002)の夏、高野山に旅したとき、奥の院・弘法大師御廟の前を流れる玉川の水行場に行った。真言宗の修行僧や信者らは、雪の積もる厳寒にここで水行を行うという。 |

| 奥の院の入口に架かる一の橋の近くに法衣店があったので、中に入ってみると、水行用の褌を売っていた。 |

| 380円の越中褌は、使い捨てのような粗末なものだった。衆目を気にすることのない水行であれば、それでも十分なのだろう。 |

|

|

|

玉川の水行 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪中の滝行(しおざわ雪譜まつり / 新潟県南魚沼市塩沢) 2006.2.18 |

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)333KB

|

|

|

|

滝行は火生(かしょう)の滝で行われる。外気温-5℃の中で白衣を脱ぎ、越中褌一丁の裸形(らぎょう)になって滝に向かった萬学院昌法さんは、足から清水を浴びて徐々に身体を冷水に慣らし、肩、首、頭頂と冷水を浴びていった。 |

|

|

|

昌法さんは、山伏の流儀で、頭巾(ときん)に脚絆(きゃはん)を付け、藁沓(わらぐつ)を履いている。裸足では雪中歩行ができず、滝の中で滑って危ないという。 |

|

|

|

萬学院昌法さんの滝行(しおざわ雪譜まつり / 新潟県南魚沼市塩沢) 2006.2.18 |

|

|

|

|

|

拡大写真(1400x1050)311KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪で覆われて洞窟のようになった火生の滝は、周囲に氷柱(つらら)が下がっている。その中央に行者一人が立つことのできる岩があり、そこに立つと、零度に近い雪解水(ゆきげみず)が容赦なく行者の身体を打つ。 |

|

|

|

|

|

|

|

みるみるうちにからだが赤くなり、見ているだけで厳しさが伝わってくる。手で印を結び、呪文を唱えて精神を集中することで堪え忍んでいるように見える。目を閉じず、カッと見開いているのが昌法さんの流儀のようである。 |

|

|

|

|

|

|

|

山伏は、厳しい修行による艱難辛苦(かんなん・しんく)に堪え、山岳霊峰が持つ自然の霊力を身に付けることを目指す。生身の身体を自然に同化させ一体となることにより、悠久の自然の持つ霊験を授かるという。 |

|

|

|

|

佐藤篤 |

班長の滝行

/ 雄滝(出羽三山神社錬成修行道場) 2011.8.8 06:52 |

|

|

|

|

拡大写真(1500X2500)550KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|