|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

もと来た道を引き返して、車道に降りてきた。両脇には高さ4mほどもある雪の壁があり、豪雪地帯であることを実感する。このあと坂之下家に行き、快蔵院雲尾さんにお会いしてお話を伺ったあと、無料のシャトルバスで、塩沢の雪譜まつり会場に向かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

水行の基地・坂之下家 / 南魚沼市清水 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)236KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

運転手さんのご厚意により、シャトルバスの補助席に座ることができ、車窓から雪国の風景を撮影することができた。走り始めて直ぐに道路脇に除雪車が置かれていた。螺旋状の赤いローターが雪をそぎ取り、黄色い煙突のような管から雪壁の上に削り取った雪を吹き上げていく構造がよく分かる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪国のライフラインを支える除雪車 |

|

|

|

拡大写真(1600x1200)352KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山を下り、町に近づくに従って雪壁が低くなってきた。除雪した雪は、トラックで集められ、市内を流れる魚野川の前島橋北側の雪捨て場に捨てられる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪国の街並み / 南魚沼市塩沢 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

運転手によると、前日に雪が降ったお陰で、今日は綺麗な雪化粧が見られて、とてもラッキーだったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

美しい雪景色 |

|

|

拡大写真(1600x1100)241KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

シャトルバスが塩沢に着き、他の乗客が降りた後、私一人を雪譜まつりの会場まで運んでくれた。とても親切な運転手だった。祭りの会場は、塩沢駅から歩いて10分ほどの鈴木牧之(すずきぼくし)記念館のそばの「ふれあい広場」で、塩沢町商工会館の真ん前にある。参照: 塩沢町商工会 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪の護摩檀と千本蝋燭(南東から北西を望む) |

|

|

パノラマ写真(2000x1075)374KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

午後5時から百八燈大護摩が催される会場には、雪を固めた大きな護摩壇が設けられ、そのまわりに雪の土手が巡らされ、会社や個人から寄進された大小さまざまな千本蝋燭(ろうそく)が立てられている。毎年寄進の具合により数が左右されるので、千本とは数が多いという意味であろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪の護摩檀と千本蝋燭(北から南を望む) |

|

|

パノラマ写真(2400x900)406KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

護摩壇の北側に祠(ほこら)があり、滝行の際に雪の祭壇に置かれていた「雪譜祭百八燈大護摩」と書かれた木札が安置される。ここから南を望むと、霊山・巻機山の勇姿が手に取るように見える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雪の護摩檀と千本蝋燭(北西から南東を望む) |

|

|

パノラマ写真(2000x1075)374KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

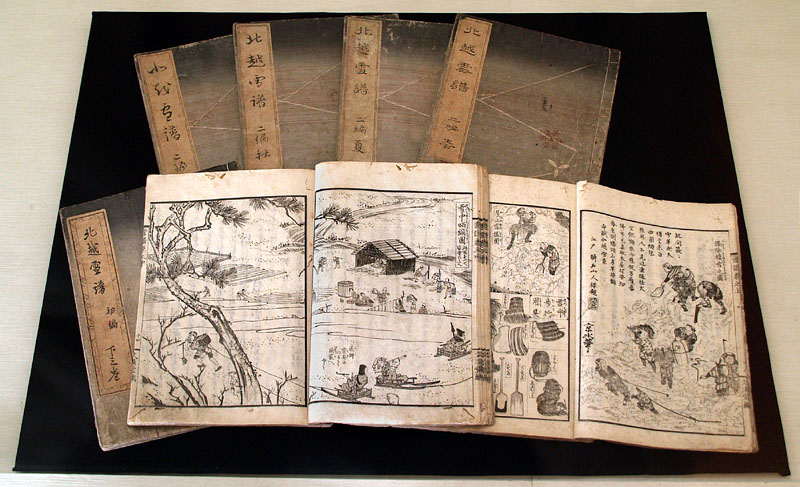

会場の直ぐ東に鈴木牧之記念館があり、祭り当日は入場無料となっていた。中に入ると、江戸時代に地元・塩沢出身の鈴木牧之が書いた有名な「北越雪譜」の初版本が展示されていた。参照: 鈴木牧之記念館 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鈴木牧之 |

明和7年(1770)〜天保13年(1842) |

|

|

|

|

越後国塩沢(現・新潟県南魚沼市)に生まれた鈴木牧之は、菅江真澄(すがえますみ)と並び江戸時代後期の地方文人として名高い。幼名を弥太郎、成人して儀三治と改め、牧之と号した。 |

|

|

|

文筆の才に恵まれており、越後の風土を描いた「北越雪譜」(1836-1842)は、雪国の自然や生物、機織業や鮭漁、古い民俗信仰の実態などをまとめた名作として知られる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

北越雪譜の初版本 |

|

山伏が滝行で履いていたものと全く同じ藁沓(ゆきぐつ)が記載されている。 |

|

|

|

拡大写真(2200x1340)420KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

牧之は江戸の文人との交流が深く、滝沢馬琴、大田南畝、山東京山、十返舎一九、式亭三馬との親交が知られている。日常生活の細部にわたって観察した記録はそのまま民俗資料として価値あるものと評価されている。 |

|

|

|

その他にも「秋山記行」(1831)がある。越後の山村にあって、常に学問を大切にしたが、一方では商家の家業にも励み、精励刻苦して、衰えかけた家運を取り戻し、凶荒の年には、私財を投げ打つ度量の持主でもあった。地方名望家の典型的な存在といえる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

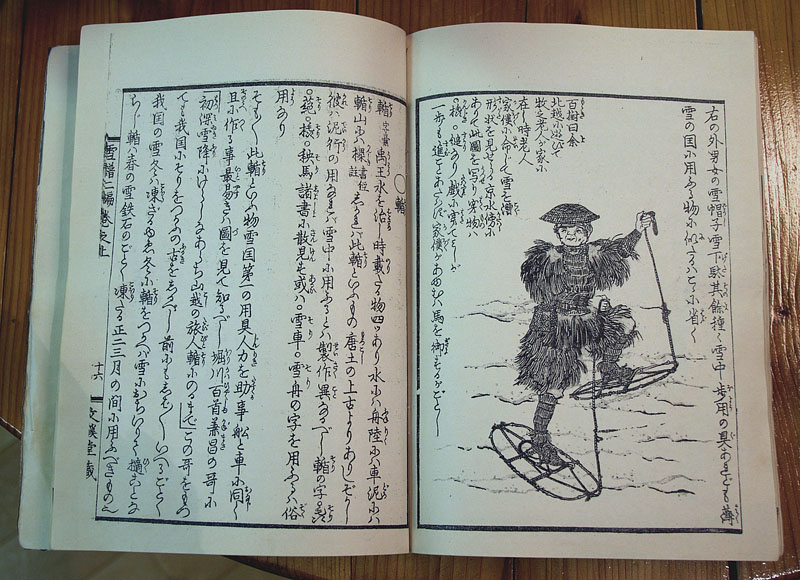

雪中歩用具 |

|

カンジキを履いてからスカリを履き、新雪を踏み固めて歩きやすくする雪踏みの絵は、特に有名。 |

|

|

|

拡大写真(1400x1015)295KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鈴木牧之が書いた地誌で、1836-1842年刊。初編上中下巻3冊、二編4巻4冊の計7冊よりなる。牧之はこの稿本の刪定(さんてい 字句や文章をけずり形を整えること)を山東京山に依頼し、挿画も牧之自筆のものを京山の子・京水に描き直してもらっている。 |

|

|

|

出版まで長い紆余曲折があったが、初編は江戸中で評判となり、これを置かぬ貸本屋には客が来ぬほどであったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

北越の冬の装備 |

|

「北越雪譜」に描かれたスカリを履いて雪踏みする姿が再現されている。 |

|

|

|

拡大写真(1400x1050)270KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「北越雪譜」は、「秋山記行」とともに、自然や生物、奇事異聞、機織や鮭漁などの生業、子どもの遊び、民俗行事などを通して雪国の生活ぶりを詳細に記述したものである。 参照: ウィキペディア「北越雪譜」 |

|

|

|

本書には、雪の結晶など雪や生物の細かな観察記録のほか、花水祝、山言葉、雪中の用具、浦佐の堂参(どうまいり)、蛭花、斎の神祭事、鳥追櫓など資料的価値の高い民俗学的記述が多くみられるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

牧之が描いた雪の結晶 |

|

|

|

拡大写真(1400x1170)594KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昭和28年(1953)奈良正倉院で未整理の御物の中から麻布が発見され、今から1250年前に越後魚沼で麻布が織られていたことが確認された。鈴木牧之は「北越雪譜」の中で、新潟県の伝統技術として知られる絹織物の越後縮(えちごちじみ)を「雪中に糸となし、雪中に織り、雪水に洒ぎ、雪上に晒す、雪ありて縮あり、されば越後縮は雪と人と気力相半ばして名産の名あり・・・」と書いており、塩沢は、昔から機織物の名産地であった。 |

|

中でも越後上布は、麻織物の最高級品として名高い。麻は乾燥すると切れやすい性質があるが、冬でも湿度が高い豪雪地で、雪に閉ざされても室内で仕事ができる越後で発展し、上質の麻布を示す上布の名で呼ばれて有名になり、昭和30年(1955)には国の重要無形文化財に指定された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

越後上布 |

|

|

|

|

拡大写真(1400x1050)212KB |

|

拡大写真(1400x1050)194KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

しおざわ雪譜まつりの会場近くの牧之通りに面する9軒の商家で、この日から4月3日まで雛人形が飾られ、観光客に無料で披露される。遅い昼食の後、たまたま無料シャトルバスに乗り合わせた女性観光客に教わって、中島屋商店という看板のある店に行った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

牧之通りの中島屋商店 |

|

|

|

拡大写真(1400x900)229KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中に入るとご夫婦が応対されており、名刺を交換させて頂いたところ、セメント卸業などを営む(株)中島屋社長の中島成夫さんと奥様の中島真知子さんであることが分かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

牧之通りの雛人形飾り |

|

|

|

拡大写真(1600x1120)368KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

座敷の奥には、江戸時代後期の雛人形や屏風など、家宝の雛飾りが何組も展示されていた。どれも素晴らしく、保存状態は良好で、値が付けられないほどの貴重なものであるという。2月16日(木)の新潟日報に中島屋の雛飾りが写真入りで紹介され、企画者として奥さんの写真が掲載されていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸時代後期の古今雛 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

雛人形の撮影を終え、奥さんから美味しい緑茶を頂きながら今朝の滝行の話をしたところ、何と、奥さんも滝行をしたことがあるというので驚いてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中島屋の奥様・中島真知子さん(56歳) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

萬学院の昌法さんに勧められて滝行に参加したとおっしゃる奥さんは、白衣が水に濡れても透けて見えないように工夫し、また、足先が一番厳しくなるので、藁沓を履く前にビニールで足を包んで、水が入らないようにすることを教えてもらったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

端正な雛人形 |

|

|

|

拡大写真(1400x1350)338KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

写真下は、偶然にもinternetの「新潟見どころナビ」で奥さんが滝行をしている写真を発見し、掲載許可を得たものである。火生の滝で手を握りしめて冷たさに堪えながら一心に滝に打たれている姿に驚きと感動を覚えた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

滝行に挑んだ中島真知子さん 2005.02.19

火生の滝 |

|

|

|

写真提供:新潟見どころナビ |

|

|

|

|

|