|

|

|

|

|

|

|

■ 平成28年(2016)7月1日(金)から15日(金)までの間、国指定重要無形文化財で「775年」の伝統を誇る博多祗園山笠(はかた・ぎおん・やまかさ)が開催された。今年も日曜日を利用して福岡入りし、6月26日(日)、7月3日(日)・10日(日)の様子を撮影したので、以下に紹介したい。 |

|

| |

|

|

|

【凡例】 ▲:上の画像の説明文 ▼:下の画像の説明文 〈画像の左クリック〉:別窓に拡大写真を表示 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

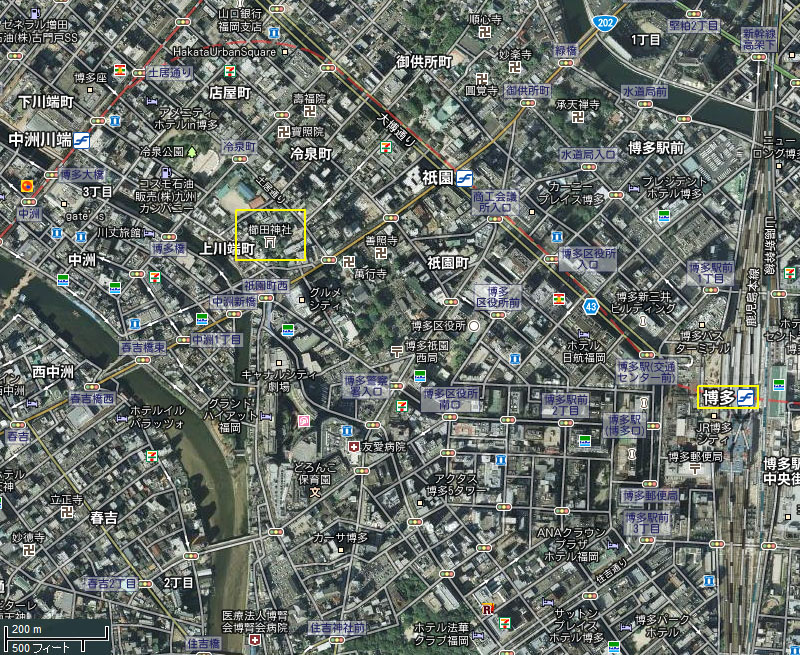

Google Earth |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

昭和54年(1979)に国から重要無形民俗文化財の指定を受けた櫛田神社(くしだ・じんじゃ)の夏祭・博多祗園山笠(はかた・ぎおん・やまかさ)は、7月1日から15日まで福岡市内の14箇所で絢爛豪華な飾り山笠が展示され、1日の舁き山笠7流の当番町・役員が箱崎浜(はこざきはま)で身を清めるお汐井とり(おしおいとり)に始まり、10日の流舁き(ながれがき)、11日の朝山笠(あさやま)、他流舁き、12日の追い山笠(おいやま)ならし、13日の集団山見せ、14日の流舁きと次第に盛り上がり、15日の櫛田入り(くしだいり)タイムレース・追い山笠(おいやま)で最高潮に達する。 |

|

|

「博多祗園山笠」公式サイト |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400X1425)1.03MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1700)922KB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

▼

東流(ひがしながれ)は、福岡市博多区博多地域の大博通りの東側、南北に伸びる旧東町筋沿いを区域とし、昭和41年(1966)の町名町界整理により旧東町流を中心に再編されて発足した。現在の住所における御供所町・上呉服町・中呉服町・下呉服町・博多駅前一丁目から成る。旧町名での参加が多く18カ町から構成される。

|

|

これまでは毎年舁き山と飾り山を呉服町交差点の呉服町ビジネスセンタービル(地下鉄呉服町駅)前に立て、舁き山と飾り山は下部の山台を共有していたが、今年から飾り山を廃止した。山笠の運営は当番町をつくらず流当番制でおこない、山笠では統一した当番法被(長法被)(紺と白の縦縞模様)や水法被(背に「東」、袖に町名の入った布(肩証)を縫い付けている)と、白の締め込みを着用する。尚、7月11日に行われる他流舁において還暦を迎えた人が赤の締め込みに、赤いロゴの水法被を着用することがある。 |

|

|

|

|

|

|

|

舁き山笠の飾り付け / 東流 07.03 13:20

|

|

|

|

拡大写真(2400X1600)724KB |

|

|

|

|

一番山笠東流の舁き山笠 07.03 16:20 |

|

表 |

|

見送り |

|

|

|

|

拡大写真(1450X2000)683KB

|

|

拡大写真(1450X2000)550KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400X3000)1.05MB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

▼

中洲流(なかすながれ)は、福岡市博多区の繁華街である中洲を区域とする。「なかずながれ」と濁らせて発音することもある。 |

|

|

戦前から部分的に土居流の加勢として博多祇園山笠に参加していたものの、一つの流としての参加は戦後の昭和24年(1949)から。統一の当番法被(長法被)と水法被(ロゴは背に「中洲」、襟は大人は「中洲若」、子供は「中洲っ子」)を着用、締め込みは紺や黒が多く見られる。 |

|

| |

舁き山と飾り山を立て、飾り山は中洲繁華街を貫く中洲大通りに毎年建てられている。中洲1-5丁目で順番に当番町を送り、山笠の運営にあたる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

二番山笠中州流の飾り山笠 07.03

11:37 |

|

|

|

拡大写真(2400X2000)730KB |

|

|

|

|

表 |

|

見送り |

|

|

|

|

拡大写真(2000X3000)1.24MB

|

|

拡大写真(2000X3000)1.24MB

|

|

|

|

|

飾り山笠の前で記念撮影 / 中州流三丁目 07.10 14:39 |

|

|

|

拡大写真(2000X3000)1.23MB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

流舁きを見学しようと早めに中州流の山小屋に行くと、集合写真を撮影する準備が行われていた。せっかくなので便乗して撮影したが、役員から始まって中州の一丁目から五丁目まで、いったい何人いるんだろうと思うほどの大人数だった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中州流の記念撮影(アニメーション) |

|

|

|

拡大写真(3000X2000)1.16MB |

|

|

|

|

舁き山笠 / 中州流 07.03 11:37 |

|

|

|

拡大写真(2400X1700)656KB |

|

|

|

|

舁き山笠の人形 / 中州流 |

|

|

|

拡大写真(1900X2000)738KB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

▼ 西流(にしながれ)は、福岡市博多区博多地域の大博通りの西側、南北に伸びる旧西町筋沿いを区域とする。町名町界整理後の現在の住所における冷泉町・店屋町・綱場町・奈良屋町から成る。 |

|

博多祇園山笠では舁き山を奉納する。西流の山笠の運営は流の区域を5つのブロックに分け輪番で運営にあたる。当番法被(長法被)や水法被はそれぞれの町ごとに異なったデザインのものを着用する。山笠終了時に舁き山の飾り物を争奪する「山崩し」をおこなう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X2000)0.98MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400X1600)774KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

6月26日(日)、丁度通りかかったときに西流の小屋入りと神事が始まった。神職と氏子長老たちが集い、舁き山などに使用する道具類や山小屋を建てる場所などをお祓いし、無事成就できるよう祈願した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400X1600)889KB |

|

|

|

ビルの谷間の山小屋 / 三番山笠西流 2016.7.10 11:57

|

|

|

|

拡大写真(2400X1600)850KB |

|

|

|

|

三番山笠西流の舁き山笠 |

|

表 |

|

見送り |

|

|

|

|

拡大写真(2000X3000)1.05MB

|

|

拡大写真(2000X3000)1.00MB

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

▼

飾り山と舁き山を建てる千代流(ちよながれ)は、御笠川東岸の「福岡市博多区千代」が区域であり、千代小学校ならびに千代中学校の校区と重なる。町名町界整理前の旧町名では三十数カ町に及ぶ。 |

|

|

博多祇園山笠には戦後の昭和25年(1950)から参加する。統一の当番法被(長法被)と水法被(大紋は「千代」)を着用、締め込みは白と生成(きなり)以外は禁止。舁き山と飾り山を立て、飾り山は流内の西部ガス本社前に立つ。各町からの山笠運営委員の協議により山笠の運営を担う当番町が選ばれる。千代流単独で千代小学校の男女児童による子供山笠も催している。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

四番山笠千代流の飾り山笠 07.03 10:34 |

|

|

|

拡大写真(2400X1500)625KB |

|

|

|

|

表 |

|

見送り |

|

|

|

|

拡大写真(2000X3000)1.05MB

|

|

拡大写真(2000X3000)1.32MB

|

|

|

|

|

舁き山笠の山小屋 / 四番山笠千代流 2016.07.10 11:26 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)1.04MB |

|

|

|

|

舁き山笠の人形 / 千代流 |

|

|

|

拡大写真(1900X2000)808KB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

▼

恵比須流(えびすながれ)は古くは石堂流といい、福岡市博多区博多地域の御笠川沿いや綱場町の一部など東西横筋を区域とし、町名町界整理後の現在の住所においては上呉服町・中呉服町・下呉服町・綱場町が区域となる。 |

|

| 博多祇園山笠では舁き山を奉納する。旧町11カ町を6ブロックに分けて運営にあたる。当番法被(長法被)や水法被はそれぞれの町ごとに異なったデザインのものを着用する。 |

|

|

|

|

|

|

|

舁き山笠の山小屋 / 五番山笠恵比須流 2016.07.12 14:42

|

|

|

|

拡大写真(2400X1600)972KB |

|

|

|

|

五番山笠恵比須流の舁き山笠 |

|

表 |

|

見送り |

|

|

|

|

拡大写真(2000X3000)705KB

|

|

拡大写真(2000X3000)825KB

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

▼

土居流(どいながれ)は、福岡市博多区博多地域の南北に伸びる土居町筋に面する町々が区域であり、旧町名では10カ町に及ぶ。町名町界整理後の現在の住所では上川端町・冷泉町・下川端町・綱場町・古門戸町・奈良屋町に該当する。 |

|

| 博多祇園山笠では舁き山を奉納。山笠の運営は一つもしくは複数の町が当番となっておこなう。土居流の舁き山とは別に、上新川端町が“走る飾り山”の八番山笠(固定)を奉納する。 |

| 当番法被(長法被)や水法被はそれぞれの町ごとに異なったデザインのものを着用し、紺の久留米絣を用いた水法被が多い。八番山笠の舁き手は「上川端」と背に書かれた独自の水法被を着用する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ビルの谷間の山小屋 / 六番山笠土井流 2016.07.10 11:48 |

|

|

|

拡大写真(2000X2400)877KB |

|

|

|

|

|

|

やまかさや ふくのしょうらい どいながれ |

|

Yamakasa

festival, Doi Nagare invites good fortune. |

|

|

|

|

舁き山笠の人形 / 土井流 |

|

|

|

拡大写真(2400X1600)608KB |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

▼ 大黒流(だいこくながれ)は、福岡市博多区の一地域である博多の一部であり、豊臣秀吉の「太閤町割り」天正15年(1587年)に由来する流のひとつ。明治初期までは洲崎町流と称しており、名称は大黒天(大国主命)に由来している。 |

|

流の区域が昔からほとんど変わらず、古いしきたりが色濃く残っている伝統ある流。博多松囃子(どんたく)の「大黒流」とも区域がほぼ同じで、博多山笠と博多松囃子の両方に参加する住民も多い。 |

|

水法被にも古い伝統が随所に残っており、白地に紺文字の水法被に統一された東流や千代流と違い、町毎に独特の柄のものを着用する。古来からの山笠を色濃く残すため、マスコミの取材等が多い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

舁き山笠の山小屋 / 五番山笠恵比須流 2016.07.10 12:25 |

|

|

|

拡大写真(2400X1800)863KB |

|

|

|

|

舁き山笠の人形 /

大黒流 |

|

|

|

拡大写真(1950X2400)897KB |

|

|

|

|

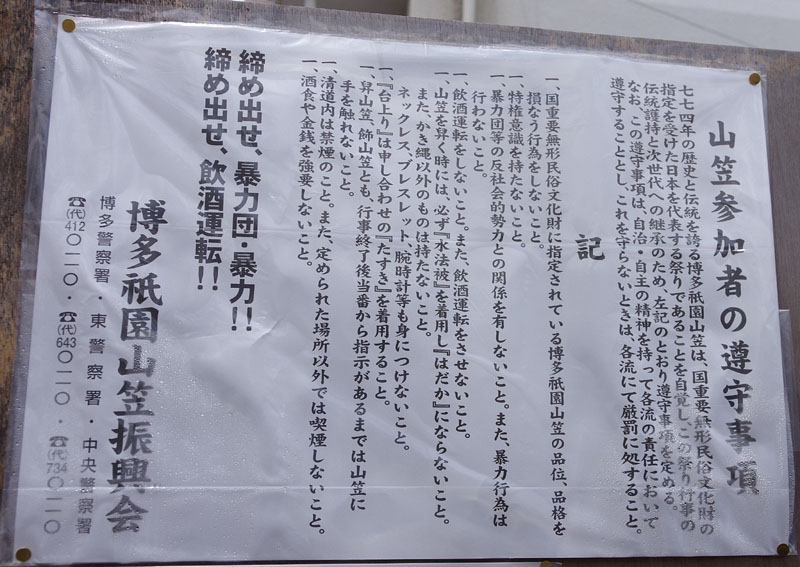

博多祗園山笠振興会のポスター |

|

|

|

拡大写真(2400X1700)561KB |

|

|

|

|

|