|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 拝殿の南側の表参道に立派な鯱(しゃちほこ)を飾る楼門がある。楼門の前には、6段の石段があり、この東側に警察消防詰所があり、その東側に下向坂があるので、このあたりは緩やかな斜面になっているのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

玉垂宮の楼門 2015.01.07

11:14

|

|

|

|

拡大写真(1900x2400)882KB |

|

|

|

|

楼門と惣門の間にある手水舎

|

|

|

|

拡大写真(2400x1850)1.06MB |

|

|

|

|

鬼火松明を持つ若者像(前)

|

|

|

|

拡大写真(1500x2000)568KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鬼夜像 |

|

|

|

▲▼ 楼門に至る表参道の西側に銅像がある。平成15年(2003)に1900年御神期大祭を記念して立てられた鬼火松明を持つ締込み姿の凛々しい若者像で、長い前垂れが鬼夜のタイマワシの特徴である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鬼火松明を持つ若者像(後)

|

|

|

|

拡大写真(2000x1620)587KB |

|

|

|

|

鬼夜絵馬

|

|

|

|

拡大写真(2000x1450)472KB |

撮影:吉田好幸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 楼門の南に惣門がある。大松明廻しで、最初に発動する一番松明の惣門くぐりが見せ場を演出する。褌一丁のタイマワシたちが惣門の天井を焼かないよう慎重に歩を進めながら大松明がこの門をくぐる。栄えある一番松明だけの特権である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

玉垂宮惣門 11:15

|

|

|

|

拡大写真(2400x1800)1.10MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

表参道入口 |

|

|

|

▼ 惣門の南に二つの石鳥居があり、それを抜けると表参道入口に至る。本来ならここから北進し、裏参道へと抜けるコースが正規なのだが、玉垂宮社殿北側の駐車場からスタートしたために、逆コースとなってしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

表参道入口の石鳥居 11:16 |

鬼夜解説板↓ |

|

|

|

|

拡大写真(2400x1800)934KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

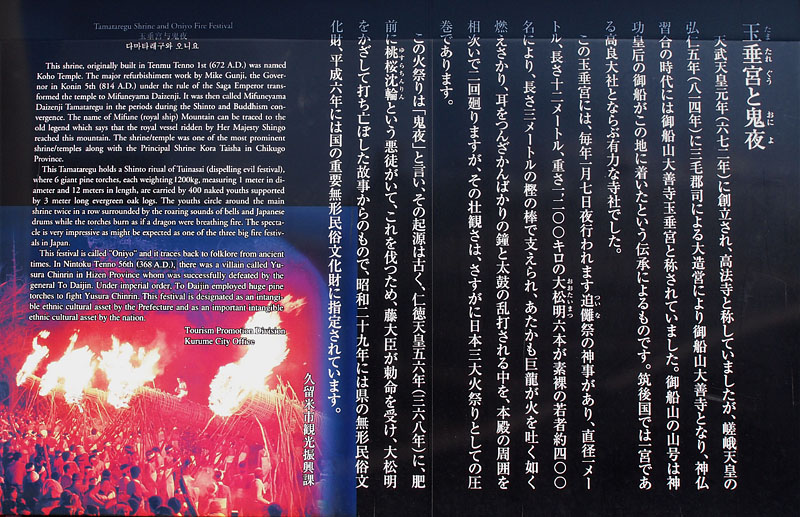

▲▼

表参道入口の右側に案内板が設置され、玉垂宮と鬼夜について説明されていた。これまでインターネット上の多くの文献では、大松明の長さは13mとされていたが、ここでは12mとされている。九州国立博物館作成のDVDビデオ「大善寺玉垂宮の鬼夜」でも12mと紹介されており、大松明の長さは、正しくは12mであることが分かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

表参道入口の鬼夜解説板

|

|

|

|

拡大写真(2400x1550)817KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

霰川(広川)の汐井口 1/2

|

|

|

|

拡大写真(2400x1800)1.19MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 表参道入口の直ぐ南は、霰川(あられがわ)(広川)が流れており、石鳥居の直ぐ東側に川面(かわも)に下りていけるよう土手に石段を設けた汐井口がある。午後8時から始まるお宮の汐井汲(しおいくみ)は、汐井口から川中に設けられた汐井場(しおいば)に行き、汐井田子(しおいたご)と呼ばれる桶(おけ)に水を汲み、神前に供える神事である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

霰川(広川)の汐井口 2/2

|

|

|

|

拡大写真(2400x1750)855KB |

|

|

|

|

川中の汐井場 1/2

|

|

|

|

拡大写真(1600x2400)761KB |

撮影:吉田好幸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼

汐井汲や汐井かき(禊)が行われる汐井場は、1月6日に霰川の中央に設けられたもので、四本の笹竹を立て、注連縄(しめなわ)を張り巡らしたもの。 |

|

| |

川の東側に見える緑の鉄橋は、玉垂宮の東を南北に走る西鉄天神大牟田線で、この南600mに鬼夜の最寄り駅となる西鉄大善寺駅がある。西鉄福岡(天神)駅まで特急で40分、急行で50分という位置にある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400x1700)946KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

玉垂宮の表参道の入口付近には飲食店が見つからず、やむなくコンビニでおにぎりなどを購入し、駐車場の吉田車に戻って昼食を取り、しばし仮眠した。この店には、鬼夜の締込みや足袋草鞋が売られていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

近くのコンビニで鬼夜の正装(晒・足袋・草鞋)を販売

|

|

|

|

拡大写真(1850x2000)781KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 午後1時から鬼面尊神神事が始まった。前述のように祭の細部を公開したくないというムードが漂っているため社殿に入って神事を取材することは差し控えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神事「鬼面尊神渡御」のため拝殿に入る神職たち 12:58

|

|

|

|

拡大写真(2000x1430)539KB |

撮影:吉田好幸 |

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 拝殿の奥には、鉾面神事で使われる男鉾と女鉾が純白の鉾紙とともに飾られており、その左奥には、汐井汲で使われる汐井田子(桶)や鬼面などが並べられていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鉾面神事 |

に使われる男鉾と女鉾 / 拝殿 |

|

|

汐井田子↓ |

|

|

|

|

拡大写真(2400x1800)786KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

拝殿に飾られていた鬼面は、赤鬼と青鬼の天狗面で、午後9時半に大松明を点火した後に鬼堂前の仮設舞台で奉納される鉾面神事(ほこめんしんじ)に使われる。鬼面尊神の鬼堂への渡御と本殿への還御は、

鬼面尊神のお面が漆塗りの箱に納められてうやうやしく運ばれる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

だいぜんじ てんぐのきめん なのかとや |

|

The seventh day of the New Year, devil's masks of long-nosed goblins at Daizenji. |

|

|

|

|

|

鉾面神事 |

に使わ鬼面(天狗面) / 拝殿 |

|

|

|

|

拡大写真(1400x860)282KB |

鬼夜保存会資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

鬼夜保存会の資料によると、拝殿左には、汐井田子(水桶)や鬼面、鬼の蓑、鬼火松明など神事に使われる備品が飾られている。午後1時から始まった鬼面尊神の渡御神事は、拝殿に参列した氏子長老たちや古来より鬼夜を受け継いできた家筋にあたる赤司家(あかしけ)や鬼堂を護ってきた川原家などの人々に隅正實宮司が御祓いし祝詞を奉じた後、隊列を組み、赤司家の当主が漆塗りの箱に納められた一対の鬼面(鬼面尊神)をうやうやしく捧げ持ち、本殿周りを時計回りに廻って鬼堂に運ぶ。 |

|

| |

鬼堂で鬼面尊神を神棚に安置して御祓いや祝詞奏上を行ったあと、赤司家と川原家の人々が鬼堂に籠もる。この間、御神酒を飲み、1月6日に搗いたつんきり餅を火鉢で焼いて食べる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神事「 |

鬼面尊神渡御 |

」 / 拝殿〜鬼堂 |

|

|

|

|

拡大写真(1600x900)267KB |

鬼夜保存会資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

鬼面尊神の還御は、午後4時から始まる。渡御と同様に隊列をつくり、鐘楼の前を通って漆塗りの箱に収められた鬼面尊神を本殿に安置する。本殿で御祓いと祝詞奏上の後、赤司家の人々による種蒔神事(たねまきしんじ)が行われ、一人が鈴を振るなか、赤司家の当主が桶に入れた玄米を神前に撒く。 |

|

| |

これは神前に供えた玄米を用いて行われるが、この玄米は神官によって正月14日のドンドの日に粥に炊かれ、4月11日の御田祭(おんだまつり)の当日に粥の表面に発生したカビの具合によって五穀の豊凶や風災害の予測などが占われる。これをカビ占いという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神事「 |

鬼面尊神還御 |

」 / 鬼堂〜拝殿 |

|

|

|

|

拡大写真(1600x900)210KB |

玉垂宮資料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

▼

鬼面尊神神事に平行して、大松明6本の移動先である本殿西側の塀の屋根に防火板を張る作業が行われた。

大松明廻しの途中で燃え盛る6本の大松明の頭が塀に向けられて並ぶので、火災防止対策である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2400x1600)736KB |

|

|

|