|

|

|

|

���̏����B�e�I�s |

|

�@�����J�����Ɗւ������悤�ɂȂ��āA����40�N�]��ɂȂ�܂����A�d���ł̎B�e�Ƃ͕ʂɁA��Ƃ��āA���i�ƉԁA�Ԃɗ���Œ��̎B�e�����݂Ă��܂����B�������A�t�B�����J��������́A���̐��J�������̎ʐ^�B�e�ɂ́A

�h���ƁA���s������Ȃ����Օi��̕⋋�������Ă�������������̂ł�����A�d���Ȃ����߂Ă���܂����B |

|

�@����15�N�ɁA���Ƀf�W�J������g���Ă����a�c����ɋZ�p�w�����āA�������O�̃f�W�J���A�I�����p�X�L�����f�B�AC-60���w�����ĊJ�n���܂����B�Ƃɂ������Օi�オ������܂���B�����Ȃ̂ł����A�c�O�Ȃ���A���̃J�����ł́A�����W�I���w�ǎB�e�s�\�Ɖ���A���f�W�J���ɓ]�����鎖�ƂȂ�܂����B�~�m���^��Sweet��300�~���̃Y�[�������Y�Ŏn�߂܂����B |

|

�@�ŏ��ɎB�e�����̂��J���Z�~�ŁA����Ώ����B�e�̑�ꍆ�ƂȂ����L�O���ׂ��f���ł��B |

|

|

|

�y�}��z�@ ���F��̉摜�̐������@�@���F���̉摜�̐������@�@�q�摜�̍��N���b�N�r�F�ʑ��Ɋg��ʐ^��\�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

�B�e��ꍆ�̃J���Z�~�@2005.09.19 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

|

|

�g��ʐ^�i1200x800�j191KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

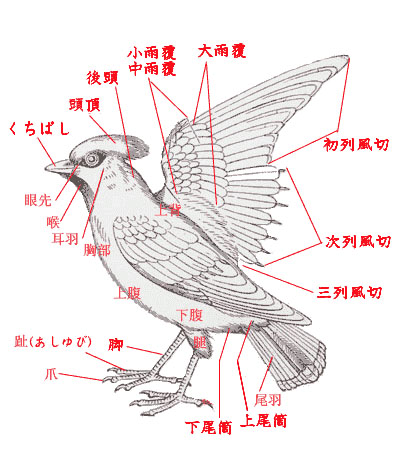

���J���F���傤���܂�����

���J���F���イ���܂�����

��J���F�������܂�����

���F������������

���F�����������

�O�F������������

���H�F����

������F���傤�тƂ�

�������F���тƂ�

�ځF����

�r�F����

��F�������

�܁F��

�㕠�F���傤�ӂ�

�����F���ӂ�

�����F���傤��

��w�F���킺��

���H�F�݂݂�

�A�F�̂�

���F�߂���

�ߊ���F������/��̑O������ɓ����

�{�F������

�����F�Ƃ����傤

���H�F���� / ���������琶����ג����H��

�㓪�F�����Ƃ�

�j�F�ق� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2005.11.27 / ���l�s�˒ˋ����������i����������j�� |

|

�@���̎����́A�J���Z�~��NJ|���Ĕ�����̒��p�j���Ă���܂������A���̔N�͋ɂ߂Ēg�~�ŁA���̎����Q�������g�t�ł����B�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ���W���ł����A�Ƃ����ɎB�e�����̂ŁA�B�e�ł����Ƃ��������ł����B�莝���B�e�ł������A�ӊO�Ɩ��邩�����̂��A��Ԃ�Ȃ��ł��B |

|

|

|

���W���i�ڔ��@�w���FZosterops japonicus �j�F�X�Y���ڃ��W���Ȃ̒��B�S��12cm�O��ŁA�X�Y�����������߁B���������w�ƈÊ��F�̉H�������A���Y���F�B�ڂ̎���̔����ւ������ł���A���O�̗R���Ƃ��Ȃ��Ă���B���W���Ȃɑ����钹�͉p���ł� "White-eye" �ƌĂ�A�܂��A�����ꖼ�ł́u繡�ᒹ�v�ƌĂ�A��͂薼�O�̗R���ƂȂ��Ă���B���{�Ō�����쒹�̒��ł́A�~�\�T�U�C�E�L�N�C�^�_�L�Ɏ����ōł����������ނɓ��鏬���ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�g�t�ƃ��W�� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1600x1150�j206KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2005.12.03 / ���l�s�˒ˋ攐���� |

|

�@�J���Z�~��NJ|���āA�_�C�r���O��z�o�����O���B�e���悤�ƒNJ|���܂������A�Y��ȉf���͂Ȃ��Ȃ��B�e�ł�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���m�炳��Ă��������ł��B |

|

�@�����̎B�e�ŁA�ł��C��t���邱�Ƃ́A��̒��Ɍ��̃X�|�b�g�����邱�Ƃ��o���邩�ۂ��ŁA���̎ʐ^�̗ǔۂ����܂�܂��ˁB�B�e���̂��̂ɋC���Ƃ��āA�I�o��\�}�ɖ��ڒ��ɐ��菟���ł����A��������Ɗ�{�I�Ȏ���������������ŁA�V���b�^�[���������Ƃ��|�C���g�ł��B |

|

|

|

�J���Z�~�i�Ő��@�w���FAlcedo atthis �j�F�u�b�|�E�\�E�ڃJ���Z�~�Ȃɕ��ނ���钹�B���ӂɐ������鏬���ŁA�N�₩�Ȑ��F�̑̐F�ƒ����������������B�Â��̓\�j�h���ƌĂ�A�q�X�C�ƌĂ�邱�Ƃ�����B�̒���17cm�قǂŁA�X�Y���قǂ̑傫���B�������������A�����傫���A��A���A���͒Z���B�������͍������A���X�͉��̂��������Ԃ��̂ŃI�X�Ƌ�ʂł���B�܂��A����X���I�X�̕����F�N�₩�ł���B���A�j�A�w���͐��A���͗̂悤�Ȗ͗l������B�̂ǂƎ��̕ӂ肪�����A���ƕ��Ɗ�̑O��͞�F�B���͐Ԃ��B�{���A�J���Z�~���g�͐��Ȃ��A���̉����Ő�������\���F�ŁA�V���{���ʂ̐F�����܂��܂Ɍ�����̂Ɠ��������B ���̔������O������u�k���̕�v�ȂǂƌĂ��B���ɗ����̊Ԃ���̂����w���̐��F�͑N�₩�ŁA���̓�������ɂ���Ă͗ΐF�ɂ�������B �����\�L���Ő��i�q�X�C�j�Ɠ����Ȃ̂͂��̂��߂ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�Y���J���Z�~ |

|

|

|

�g��ʐ^�i1700x1130�j205KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.01.15 / ���l�s�˒ˋ救���@�������� |

|

�@���̔N�́A�}���~�������R�t���A���̎���H�ׂɑ�R�̏������W�܂��Ă��܂����B�t���ɂȂ��āA�����s�����Ȏʐ^�ł����A���i����j�����̎��̐Ԃ��F���Y��ŁA���c���Ă��܂��ʐ^�ł��B�}���~�̎���H�ׂɗ����R�K���̃O�b�h�V���b�g���B��܂����B |

|

|

|

�}���~�i�h�A�^�|�A�h�|�@�w���FEuonymus hamiltonianus Wall.�j�F�j�V�L�M�ȃj�V�L�M���̖B�ʖ����}�j�V�L�M�Ƃ��Ă��B���{�ƒ����̗тɎ�������B�H�ɉʎ��Ǝ�q�A�g�t���y���ޒ�Ƃ��Đe���܂�A�~�͂Ɏd���Ă��邱�Ƃ�����B |

|

�R�K���i�����AParus montanus �j�F�����E�ҍ������咹�j�X�Y���ڃV�W���E�J���Ȃɕ��ނ���钹�B�S��12.5cm�B�w�ʂ◃�A���H�͊��F�A���ʂ͒W���F�ŕ�����B�������ƈ������̉H�т͍����B���������狹���ɂ����Ă͔����H�тŕ�����B���삩��R�n�܂ł̐X�тɐ�������B�포�� montanus �́u�R�v�̈ӁB�ɐB���ɂ̓y�A�œ꒣����`������B�~�G�̓V�W���E�J���Ȃ̑���ƍ��Q���`�����邱�Ƃ�����B�H���͎G�H�ŁA�����ށA�ߑ������A�ʎ�����H�ׂ�B�ł��ʎ��ł������J���ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�Ԃ������������R�K�� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1700x1200�j248KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.03.04 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

�@���i�͓��A�ɂ����o�ė��Ȃ��̂ɁA�z�̓�����ꏊ�Ń|�[�Y������Č���܂��āA�傢�Ɋ��������̂ł����B���̒��A���̎ʐ^�ŁA�����B�e����ɂ́A�Œ�500�~���̃����Y���K�v�ł���ƌ��A�����w�����Ē��ǂ��ɂ̂߂肱����ł��B |

|

|

|

�����r�^�L�i�ڗ��O�@�w���FTarsiger cyanurus �j�F�����E�ҍ������咹�j�X�Y���ڃc�O�~�Ȃɕ��ނ���钹�B�ċG�̓��[���V�A�嗤�̈����т�q�}�����R���ŔɐB���A�~�G�̓��[���V�A�嗤�암�ʼnz�~����B���{�ł͉ċG�ɖ{�B�A�l���̈����R�тŔɐB���A�~�G�͕W���̒Ⴂ�ꏊ�։����i�����j�B�S��14cm�B���H�̉H�т͐��B�̑��ʂ̉H�т̓I�����W�F�ŁA�p���iflanked���e���A���ʁj�̗R���ɂȂ��Ă���B���ʂ̉H�т͔����B�����i����Q�N�j�ɂȂ�ƃI�X�̔w�ʂ̉H�т͐��A�c����X�̔w�ʂ̉H�т͊��F�B�포��cyanurus�́u���v�̈ӁB |

|

|

|

|

|

|

|

|

�z������ɏo�ė��������r�^�L |

|

|

|

�g��ʐ^�i1500x1000�j222KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.03.05 / �j���ߌ���� |

|

�@��10�N�Ɉ�x�A�֓��n���ɖ�������ł���ƌ����钹�ł����A���V�����A���ꒅ�̎��_�Ńo�[�h�E�E�H�b�`���[�͖�100�����x�ł����B�����������ăO���[�v�̓�[�ɐw����đ҂��Ă���܂�����A���N�h���ɒǂ��Ėڂ̑O�Tm���炢�ɂ���ė����̂ł��B�����ŎB�e���A�����Ă����������[����������̂ŋA�낤�Ɨ����オ��A��������ƁA���Ɩ�300�l���W�܂��Ă���܂����B |

|

|

|

�I�K���R�}�h���i�����A�w���FLuscinia svecica �j�F�X�Y���ڃc�O�~�Ȃɕ��ނ���钹�B�a���́A�{�����{�ŏ��߂č̏W��������O�I�Ɉ���Ŗ��Â���ꂽ�B���[���V�A�嗤�̒����Ȗk�ɉĒ��Ƃ��ēn���A�ɐB���A�~���̓A�t���J��������A���r�A�����A����A�W�A�ɓn��z�~����B���{�̎��ӂł́A���V�A�̉��C�B�t�߂�V�x���A�����ł��ɐB���Ă���B���{�ł͈ȑO�͊ώ@��̏��Ȃ��������������A�������i�ނɂ�ċL�^�������A���݂ł͂܂�ȗ����܂��͓~���Ƃ���Ă���B���{�C���̓��ו��ł̋L�^�������B�S����15cm�B�z������ɂ����Ă̏�ʂ̓I���[�u���F�ō��̕��������F�������Ă���B�����������ڗ��B�����͊D�F�B�I�X�̍A�͐��A�A���畠���Ƃ̋��ɂ����č��A���A�����F�̉��т�����B���X�̍A�͊D�F�ŁA�����̉��т͂Ȃ��A���ɍ����F�̏c�Ȃ�����B���{�ɂ�����L�^�ł́A�͐�~��Ώ����̑��n��A�V���ŒP�Ƃł��邱�Ƃ������B�n��ō̉a���Ȃ���A�߂��̊��Y�ɂƂ܂��Ă���A�댯���@�m����ƒႭ��ё��n�ɉB���B��������́u�`�����`�����v�A�u�`�����`�����v����g�ݍ��킹�����G�Ȃ��́B�n���́u�^�b�v�u�O�b�v�B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���ڂ̃I�K���R�}�h�� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1600x1200�j422KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.03.18 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

�@���̓��́A���̃��W���Ƃ�����H�̃y�A���~�̖���_���Ă���܂����̂ŁA�����Â炵�ă|�C���g���߂đ҂��Ă�����A���������ƂɛƂ��Ă���܂����B���Ȃ݂ɁA�E�O�C�X�F�Ƃ̓��W���̂��̗ΐF�������̂������ł��B���ۃE�O�C�X�̐F�́A�N�₩���ɂ͏�����_������܂����̂ˁB |

|

|

|

���W���i�ڔ��@�w���FZosterops japonicus �j�F�X�Y���ڃ��W���Ȃ̒��B�S��12cm�O��ŁA�X�Y�����������߁B���������w�ƈÊ��F�̉H�������A���Y���F�B�ڂ̎���̔����ւ������ł���A���O�̗R���Ƃ��Ȃ��Ă���B���W���Ȃɑ����钹�͉p���ł� "White-eye" �ƌĂ�A�܂��A�����ꖼ�ł́u繡�ᒹ�v�ƌĂ�A��͂薼�O�̗R���ƂȂ��Ă���B���{�Ō�����쒹�̒��ł́A�~�\�T�U�C�E�L�N�C�^�_�L�Ɏ����ōł����������ނɓ��鏬���ł���B |

|

|

|

|

|

|

|

| �~�����ɖڔ��̗V�ԉ����������@�@�k�M |

|

|

���߂����Ɂ@�߂���̂����ԁ@�悫�Ђ��� |

|

An auspicious day, a white-eye playing with the scent of plum blossoms. |

|

|

|

|

�~�ƃ��W�� |

|

|

|

�g��ʐ^�i2000x1300�j248KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.03.26 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

�@�����r�^�L��҂��Ă���ԂɁA�c�O�~���ǂ�ǂ�߂Â��Ă��Ď��̕�������܂����B�Ō�ɂ́A�j���g����̎ʐ^�ɂȂ�܂����̂��A���̑O�̊G�ɂ��܂����B�@���̎����ɂȂ���A�����B�����Ɋ���āA�l������Ȃ��Ȃ�܂��ˁB |

|

|

|

�c�O�~�i�H�E�w���FTurdus naumanni �j�F�c�O�~�Ȃ̒��B���䌧�̌����Ɏw�肳��Ă���B�h�C�c�̔_�ƂŃA�}�`���A�̔����w�҂��������n���E�A���h���A�X�E�i�E�}���Ɍ������ꂽ�B�̒��� 20cm �O��A�㕔�͊D�F�`���F�ŁA��̏㕔�i���тɑ������镔���j�ƕ����͔��F�ł���B ���̌����ڂ��p��ł� "Dusky Thrush"�i�����ۂ��c�O�~�j�ƌĂ��B�k���A�W�A�ɕ��z����B�ď�̓V�x���A��J���`���c�J�ȂǂŔɐB���A�H���珉�~�ɂ����ČQ��œ��{����ђ����̈ꕔ�֓n�����A���̌�ɕ��U���ĉz�~����B |

|

�@���{�����ł́A�S���Ō������\�I�ȓ~���B�e�n�֕��U���ĉz�~�������̂��A�ӏt�ɂȂ�Ǝ���ɏW�܂�悤�ɂȂ�A�Q��𐬂��Ėk���ւƗ����B�H���͎G�H�ŁA��ɓy���ɐ��ރ~�~�Y�⒎�A�܂��n�����`�Ȃǂ̖̎����D��ŐH�ׂ�B�����́A���̐��������ꏊ���́A�c���◎�t�����G�ؗтȂǁA��r�I���R�Ŗ��邢�ꏊ�֍D��Ŕ���B����ƈ�U�̎}�ȂǍ����Ƃ���֗��܂�A�H���ɓK�����ꏊ��T���č~�藧���A�n��ł͑��𑵂��s�����s�������˂�悤�ɕ����Ȃ���H�Ƃ�T���B���̂Ƃ��w��L�������Ē�������悤�Ȏp���ł��邱�Ƃ������A���̎p�����{��̓����ł�����B�G�ؗтł́A�~��ς����������t��{�ł��������Ē���T���l�q��������B�z�~���͂قƂ�ǖ����Ƃ��Ȃ��A���{�����ł͏t�̓n�蒼�O�̂킸���Ȏ����ɂ̂ݖ��l�q���ώ@�����B���{�����ł͂قƂ�ǖ��l�q�������Ȃ����Ԃ���A�������ނ̈ӂŁu�c�O�~�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����B |

|

�@1970�N��ȑO�́A�����ݖԂɂ��H�p�Ƃ��đ�ʂɕߊl����A�Ă������ň�ʓI�ɋ�����Ă����B�쒹�ی�̉^���̍��܂�ƂƂ��ɁA�c�O�~�͂��̃V���{���ƂȂ�A���݂͒��b�ی�@�ɂ��֗B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���|�����Ȃ��c�O�~ |

|

|

|

�g��ʐ^�i1300x950�j213KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.03.26 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

�@���߂ă��Y���Y��ɎB�e�ł��܂����B�ĊO������ł��ˁB����ł��ҋ��i��������j�ł�����A�V�W���E�K�����P���ĉa�ɂ����肵�܂���B |

|

|

|

���Y�i�S��A�E�ALanius bucephalus �j�F�X�Y���ڃ��Y�ȃ��Y���ɕ��ނ���钹�B���ؐl�����a�������⒩�N�����A�E�X���[�암�A�T�n�����ŔɐB���A�~�G�ɂȂ�ƒ��ؐl�����a���암�֓쉺���z�~����B���{�ł͎��N�����i�����j���邪�A�k���ɕ��z���鑽���̌̂͏H�G�ɂȂ�Ɠ쉺���ĉz�~����B�S��20cm�B������H�͍����B |

|

�@�ĉH�͓��������D�F�ŁA���ʂ������Ȃ�B�~�H�͓����������F�̉H�тŕ�����B�������I�X�͔w�ʂ������������D�F�̉H�сA�̑��ʂƕ��ʂ��I�����W�F�̉H�тŕ�����B�܂����؉H��ɔ������䂪����B�{�̊������ʂ�㓪���֑����؏�̔���i�ߊ���j�͍����B���X�͔w�ʂ����F�A���ʂ��W���F�̉H�тŕ����A���ʂɂ͔g��̉��Ȃ�����B�ߊ���͊��F�B |

|

�@�X�т���A�_�k�n���ɐ�������B�l�X�Ȓ��̖�����^�������G�Ț�����s���A�オ�S������ƍl����ꂽ���Ƃ��a���̗R���Ƃ����������B�H���͓����H�ŁA�����ށA�ߑ������A�b�k�ށA�����ށA���^��ށA���^�̒��ށA���^�M���ޓ���H�ׂ�B���㓙�̍�������n�\�̊l����T���ďP��������A�Ăю���ɖ߂�l����H�ׂ�B�߂炦���l����̎}���ɓ˂��h�������A�̎}�҂ɋ����i����/�͂�ɂ��j�B�H�ɍł��p�ɂɍs���邪�A���̂��߂ɍs���邩�͎��ۂ悭�������Ă��Ȃ��B���т���ł���Ă��ĐH�ׂ邱�Ƃ����邽�߁A�~�̐H���m�ۂ��ړI�Ƃ��l�����邪�A���̂܂ܕ��u���邱�Ƃ���������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

���Y�̗Y |

|

|

|

�g��ʐ^�i1400x950�j176KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.03.26 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

��������ł������A�����̉��Ɍ���č����т��n�߂܂����B���������āA�B�e�������B�̕��������܂����B |

|

|

|

�R�W���P�C�i�����{�A�w���FBambusicola thoracicus �j�F���j�L�W�ڃL�W�Ȃɑ��������B���^�̃L�W�ނő̒���25�p�قǁB�L�W��}�h���ƈ���Ĕ����Z���A�E�Y�����͈���傫���B�I�X���X�͓��F�Ŋ��F�n�̐F�ʂ����A�j����A�ɂ����đN�₩�ȐԊ��F�̕������ڗ��B�����͑���������߂̉��F���n�ɍ����F�̔��䂪����B |

|

�@���Y�n�͒����암�Ƒ�p�ŁA20���I�͂��߂Ɏ�̑Ώۂɂ��邽�߂ɓ��{�Ɏ������܂ꂽ�O����ł���B���{�ŏ��߂ĕ������ꂽ�̂́A1919�N�������s�Ɛ_�ސ쌧�Ƃ���Ă���B����ȗ��쐶�̂͊e�n�ŔɐB���A���݂ł͕��ʎ�ƂȂ��Ă���B���g�n���̒��Ŋ����Ɏキ�A���z�͋{�錧�ȂǓ��k�n���암���k���ŁA�ϐ�̑������{�C���ɂ͕��z���Ȃ��B |

|

�@���z����n���ł͗����ň�N��������B�G�ؗт��L�x�Ɏc��c���n�т◢�R�Ȃǂɑ����B�G�H�������A�A���̗t����Ȃǂ̐A���H�����S�Ƃ�����B���̑��A�����ނ�~�~�Y�ȂǁB�p�S�[�����i�ŁA�т̉��������M�̒��ɐ��݁A���܂�p�������Ȃ����A�����`�ߑO���ɂ����āA������T���ɊJ�����Ƃ���ɕ����̌̂ŏo�Ă���̂�ڌ����邱�Ƃ������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�R�W���P�C�̃J�b�v�� |

|

|

|

�g��ʐ^�i1800x1200�j260KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2006.04.08 / ���l�s�˒ˋ救������ |

|

�@������ʑ̃u���ł����A�傫�������J���āA���ʂŎB�e�ł����ʐ^�ł��B�Y��ɎB�e�������ƃg���C���܂����A�Ȃ��Ȃ����̍\�}�͂���܂���B |

|

|

|

�E�O�C�X�i��A���A�w�� Cettia diphone�@�p���Fbush warbler �j�F�X�Y���ڃE�O�C�X�ȃE�O�C�X���̒��B�u�z�[�z�P�L���v�Ƒ傫�Ȑ��ł�������B���{�O���̈�B�R�����ƕ������̌����B�̒�15cm���x�ŁA�X�Y������B�̐F�͔w�����I���[�u���F���A���ʂ͔��F�A�S�̓I�ɒn���ł���B���Y���F�B���A�W�A�i�����k�����A���V�A���C�n���E�T�n�����A���N�����A���{�Ȃǁj�ɕ��z����B |

|

�@���{�ł͂قڑS���ɕ��z���闯���B����������n�ł͓~�G�͒g�n�ֈړ�����B���n���獂�R�т̃n�C�}�c�Ɏ���܂Ő�������悤�ɁA���K���\�͍͂L���B�x���S�������A���̑����щ����M���D�ނ��A����̍Œ��ɊJ�����ꏊ�Ɏp���������Ƃ�����B�H���͎G�H�����A�ď�͎�ɒ���ߐH���A�~��͐A���̎�q�Ȃǂ��H�ׂ�B�x���S�������A���͕������ǎp�͌������A���̒�����Ȃ��Ȃ��o�Ă��Ȃ��B�p�� "Japanese Bush Warbler"�i���{�̖݂ł������钹�j�͂��̐��Ԃ��痈�Ă���B�z�g�g�M�X�̑�ΏۂƂȂ�B |

|

�@��������́u�z�[�z�P�L���A�z�[�z�P�L�L���A�P�L���P�L���P�L���c�c�v�A�n���́u�`���b�`���b�v�B���̂����u�z�[�z�P�L���v���ڋ߂��鑼�̒��ɑ���꒣��錾�A�u�P�L���P�L���P�L���v���N�������҂ւ̈Њd�ł���Ƃ���Ă���B���Ȃ݂Ɂu�z�[�z�P�L���v�Ɩ��̂̓I�X�����B���n�ɂĖ��n�߂�G�߂����t�ł��邱�Ƃ���t�����i�n���c�Q�h���j�̕ʖ�������B �{�B����������ł� 2�����{�����炳������n�߁A 8�����{���܂ł��悭������邪�A10�����܂Ŏア�������肪������邱�Ƃ�����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�����̃E�O�C�X |

|

|

|

�g��ʐ^�i1700x1200�j164KB

|

|

|

|