|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

八朔相撲祭 |

|

|

|

大國魂神社 |

|

東京都府中市宮町 |

|

平成21年(2009)8月1日(土) |

|

撮影・制作:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成21年(2009)8月1日(土)正午から午後4時半ころまで、東京都府中市宮町に鎮座する大國魂神社(おおくにたま・じんじゃ)(猿渡昌盛宮司)で八朔相撲祭(はっさく・すもう・まつり)が開催された。 |

|

|

|

「八朔相撲祭」は、大國魂神社のホームページの表現で、正式には「大國魂神社四ヶ町八朔奉納相撲」といい、今年で420回となる伝統の祭礼である。八朔とは八月朔日(はちがつ・さくじつ)の略で、8月1日のこと。月の満ち欠けを基準とした陰暦では、1日は月が朔(さく)(月齢零)の状態となるので、朔日といった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

パノラマ写真(3150x1000)743KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 最初は幼児の部の個人戦。相撲の作法やルールも良く分からず、どうすれば勝てるのかも理解していない幼児たちが、大人と同じ相撲褌(まわし)を締めて対戦する姿が微笑ましい。相手のまわしを取ることを知らないので、どうしてもレスリングスタイルになってしまうのは、自然の成り行きである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

おさなごも ふんどししめて みやずもう |

|

Sumo wrestling at shrine, little children wearing a fundoshi sash. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1250)341KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 小学生の部は、二つのリーグ戦を行い、各リーグの上位2チームが決勝トーナメントに進む。各チームは小学1年生から6年生までの6人。3勝3敗の五分となったときは、1年生同志で決定戦(プレーオフ)を行う。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

りょくいんの どひょうにすもう ふちゅうっこ |

|

Fuchu children competing sumo in the ring under the shade of trees. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800x1350)493KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 小よく大を制す。大きな子は、相手のまわしを取っていないのでどうしようもできない。小さな子はもろ差しでガッチリと相手のまわしを掴んでいるので、最後は身体を預けて寄り切ることができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

土俵際の攻防 1/2 |

|

寄り切り! |

|

|

|

|

拡大写真(1600x1200)304KB |

拡大写真(1600x1200)279KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 府中Bのこの選手は、体格に恵まれ、完勝かと思われたが、土俵際の詰めが甘く、勇み足で負けてしまった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

土俵際の攻防 |

|

勇み足! |

|

|

|

|

拡大写真(1600x1000)319KB |

拡大写真(1600x1000)319KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 中学生の部が終わった午後3時前、一般青年の部トーナメント戦に先立ち、本物のお相撲さんが土俵上に登場した。白いまわしが春日山部屋所属の春日王(かすがおう)で、平成19年(2007)3月場所で西前頭3枚目まで躍進した現役の幕内力士である。 |

|

|

正式の四股名は春日王 克昌(かすがおう かつまさ)、本名 김성택(金 成澤 キム ソンテク)、1977年7月1日生れ。大相撲史上初の韓国ソウル市出身(純韓国籍)の幕内力士で、得意手は右四つ、投げ、寄り。身長184cm、体重150kg、血液型O型。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かすがおう すもうわらべを わしづかみ |

|

Kasugao, grabbing sumo children like an eagle. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1300)433KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 大相撲の力士たちによる余興(アトラクション)は15分くらいで終了し、午後3時過ぎから一般青年の部が始まり、25名ほどの大人たちが土俵に上がり、練習を行った後、トーナメントによる個人戦が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1500)511KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

袖師少年奉納相撲 |

|

|

|

神明宮 |

|

静岡県静岡市清水区袖師町 |

|

平成21年(2009)8月1日(月) |

|

撮影・原作:匿名 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成21年(2009)8月1日(月)、静岡県静岡市清水区袖師町(そでしちょう)に鎮座する神明宮(しんめいぐう)(小澤一徳おざわかずのり宮司

40歳)で第98回少年奉納相撲大会が開催された。 |

|

奉納相撲は、地元氏子たちによる袖師町自治会が勧進元となって運営されており、清水袖師小学校(袖小)の児童と嶺保育園の園児、合わせて約140人が参加した。 |

|

神事のあと、午前9時過ぎから取組みが始まった。袖小の豆力士たちは、相撲まわしとして、白晒布を使った褌を締め込んでおり、詰めかけた住民たちから大きな声援を受けて、熱の入った取組が展開された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ももとせの しろふんどしや みやずもう |

|

Sumo

wrestling at shrine, white fundoshi loincloth for a hundred

years. |

|

|

|

|

土俵際の攻防 |

|

|

|

拡大写真(2000X1500)662KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼

いよいよ千秋楽。最後の大一番の優勝決定戦となった。熱戦の末、体格に優る本命が優勝を果たした。 |

|

|

行司より、優勝旗が優勝力士に手渡された。赤い旗を受け取った豆横綱は、満面の笑みを浮かべながら、旗を肩に担いで土俵入りを披露した。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

みやずもう あかはたかたに どひょういり |

|

Sumo

wrestling at shrine, ceremonial performance on the ring

holding a red flag on his arm. |

|

|

|

|

優勝旗を担いで土俵入り 13:55 |

|

|

|

拡大写真(2400X1900)804KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

湯殿山滝行 |

|

|

|

出羽三山神社 |

|

山形県鶴岡市 |

|

平成23年(2011)8月6-8日(金-日) |

|

撮影:和田義男 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成23年(2011)8月6日(土)から8日(月)迄の三日間、山形県鶴岡市に鎮座する出羽三山神社で錬成修行道場が開催された。出羽三山は、山形県庄内地方に広がる羽黒山(はぐろさん)(414m)月山(がっさん)(1,984m)湯殿山(ゆどのさん)(1,504m)の総称で、修験道を中心とした山岳信仰の場として、現在も多くの修験者や参拝者を集める。 |

|

出羽三山神社の創建は、推古元年(593)に蜂子皇子(はちこのおうじ)が羽黒大神を勧請した事が始まりという。彼は、羽黒山に寂光寺を開山すると、月山と湯殿山を次々に開いて出羽三山修験の祖となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ゆどのさん しろふんどしの たきぎょうにん |

|

Mt. Yudono,

ascetics of white loincloth beneath a waterfall. |

|

|

|

|

梵天 |

を先頭に滝行の開始 / |

|

含満ノ滝 |

15:32 |

|

|

|

|

パノラマ写真(2800X1500)999KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

湯殿山(1,504m)は、出羽三山の南端に位置し、その北東約5kmの月山(1,984m)に連なる霊山である。湯殿山北側中腹の梵字川(ぼんじがわ)の侵食によってできた峡谷に、五穀豊穣・家内安全の守り神として崇敬される湯殿山神社(1,100m)がある。女性の秘所に似た霊巌(れいがん)が御神体で、不思議なことにその頂上から湯が流れ出ており、社殿のない神社として知られる。 |

|

二日目、午後3時過ぎ、湯殿山本宮の境内に到着。女性たちは、更衣室で滝行用の白衣に着替えたが、男性は空き地で褌一丁になった。滝行の装束は、男性は越中褌一丁の裸形、女性は白の上衣に半股引(ハーフパンツ)。男女とも出羽三山の朱印を押した白鉢巻を締め、白足袋

(靴下)・草鞋(わらじ)を履いている。 |

|

▲ 鳥舟によるウォーミングアップが終わると、梵天(ぼんてん)を持つ佐藤篤班長を先頭に、道彦、助彦、行人の順に一列縦隊となり、駆け足で含満ノ滝(かんまんのたき)に行き、滝行が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

佐藤敬幸 |

助彦 |

の支援を受けて滝行 / 雄滝 |

|

|

|

|

パノラマ写真(2250X2000)1.06MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 三日目、早朝の御沢駆けのあと到着した御滝(おたき)は、縦縞模様の赤く鮮やかな岩壁の上端から落差10mほどの雪解水(ゆきげみず)が二筋流れ落ちている。向かって左が雌滝(めだき)、

右が水流の強い雄滝(おだき)である。崖の表面を彩る赤色模様は、御神体と同様の鉄分を含んだ結晶体と思われる。 |

|

▼

鳥舟が終わると、昨日の含満ノ滝と同じように、佐藤篤班長が真っ先に雄滝に入って滝行を行い、錬成道場最後の修行が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X2000)384KB |

|

|

|

|

|

|

たきぎょうじゃ ふどしいっちょう ゆきげみず |

|

Melted

snow running,

the ascetic naked with a loincloth beneath a waterfall. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)684KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

盛岡舟っこ流し |

|

|

|

北上川 |

|

岩手県盛岡市 |

|

平成22年(2010)8月27日(金)28日(土) |

|

撮影・原作:曽根由香 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

平成22年(2010)8月22日(日)、岩手県盛岡市で盆の送り火の行事として知られる北上川の「舟っこ流し」が開催されたので、毎年伝統の赤褌(あかふん)姿で参加している仙北二丁目自治会を取材した。 |

|

|

|

精霊流し(しょうりょうながし)又は灯籠流し(とうろうながし)は、8月16日の送り盆の日に死者の魂を弔って灯籠(灯篭)や精霊舟(しょうりょうぶね)、お盆の供え物などを川や海に流す仏教の送り火の行事である。盛岡の「舟っこ」と呼ばれる流し舟(流舟)も精霊舟の一種で、北上川の「舟っこ流し」は、精霊流しの行事である。 |

|

ちなみに、長崎県の精霊流し(しょうろうながし)は、他の地域と異なる派手な行事で、さだまさしによる音楽・小説・映画・TVドラマなどで有名である。精霊舟の数は例年3000隻以上で、その半数を長崎市が占める。人出は長崎市だけで10万人を越えるという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

資料 |

|

|

|

|

|

|

りゅうずぶね あかふんどもが なつがわら |

|

A summer boat with a dragon-head, Guys of red loincloth at the river shore. |

|

|

|

|

北上川 |

に入水する |

流舟 |

|

2010.8.22 16:42 |

|

|

|

|

拡大写真(2450x1600)731KB |

|

|

|

|

見事な |

竜頭 |

が付けられた |

流舟 |

|

|

|

|

拡大写真(1950x1000)382KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000x1400)450KB |

|

|

|

|

紅蓮 |

の炎を上げて燃える |

送舟 |

|

16:48 / 北上川 |

|

|

|

|

拡大写真(2250x1600)678KB |

|

|

|

|

|

|

ぐれんのひ あかふんどもが おくりぶね |

|

The burning flames

like a red lotus, the ancestor-sending boat by naked guys of red loincloth. |

|

|

|

|

|

|

|

↓今年は長谷川昇司さんも参加 |

|

|

|

拡大写真(2250x1600)603KB |

|

|

|

|

|

|

せんぼくの あかふんいっちょう はなびぶね |

|

Senboku

guys of red fundoshi loincloth,

fireworks from the boat. |

|

|

|

|

編集子の選ぶ傑作 |

「盛岡舟っこ流し」名作集 2013.8.16

|

|

|

|

拡大写真

「仕掛けていた花火が上がる!」(2400X2100)1.36MB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

宮島玉取祭 |

|

|

|

厳島神社 |

|

広島県廿日市市宮島町 |

|

平成16年(2004)8月21日(土) |

|

撮影:ちばあきお 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成16年(2004)8月21日(土)、瀬戸内海の広島湾に浮かぶ宮島で玉取祭(たまとりさい)が行われた。JR山陽本線・広島駅から約30分ほどで宮島口駅に着く。駅前の宮島口桟橋から10分から15分間隔でフェリーが出ており、10分ほどで宮島桟橋に至る。 |

|

玉取祭は、毎年大潮のときに広島県廿日市市(はつかいちし)宮島町(みやじまちょう)に鎮座する厳島神社(いつくしまじんじゃ)で行われる神事で、裸の男たちが大鳥居の前の海中に据えられた櫓(やぐら)に吊された宝珠(ほうじゅ)を奪い合う豪壮な海の祭りである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

櫓と火焼前 |

|

|

|

拡大写真(1800x900)133KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

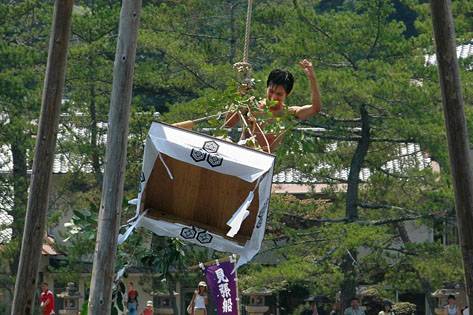

▲▼

玉取祭の宝珠争奪戦の舞台は、厳島神社の社殿と大鳥居の間に据えられた櫓(やぐら)とその周辺の海上である。長さ約10mの4本の丸太を組んだ櫓は、その頂部四方に白地に神紋の垂れ幕が張られ、地盤と呼ばれる一辺約1mの正方形の台を吊り下げている。宝珠は、この台に載せられる。 |

|

この台を吊り下げている綱(つな)は、櫓頂上の滑車を介して、30mほど離れた社殿の火焼前(ひたさき)(桟橋)に導かれ、世話係がこの綱を引いたり延ばしたりすることで、宝珠の高さを変えることができるようにしている。 |

|

宝珠争奪戦の予定時刻には、ほど良い潮時(しおどき)となり、ちょうど胸元までの深さとなった。褌一丁の裸たちは、火焼前(ひたさき)から海に入り、全員砂洲を歩いて櫓を目指した。 |

|

|

|

|

|

|

|

櫓に向かう参加者たち |

|

|

|

拡大写真(1600x850)270KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 赤褌(あかふん)の裸衆は、櫓の下に集合し、いよいよ玉取祭が始まった。櫓に吊り下げられた宝珠は、とても手が届く位置にはなく、かねてからの申し合わせとみえて、人間ピラミッドを組んで台にとりつく作戦が始まった。 |

|

|

|

|

|

|

|

人間ピラミッドを作る若者たち |

|

|

|

拡大写真(1200x800)171KB

|

|

|

海中ジャンプ! |

|

|

|

|

拡大写真(800x753)129KB

|

|

拡大写真(586x800)126KB

|

|

|

|

|

|

拡大写真(770x1200)245KB

|

|

拡大写真(770x1200)241KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 宝珠の台に手がかかるようになったが、それでも落下すること数度。しかし、間もなく幸運な若者が台に飛びつくことに成功し、よじ登ってガッツポーズをとった。若者は、固定されていた宝珠を取り外し、海中で待機している仲間に向かって宝珠を投げ、落し主となった。 |

|

|

|

|

|

宝珠の台 |

|

宝珠の台に上る! |

|

|

|

|

拡大写真(800x808)245KB

|

|

拡大写真(1200x800)212KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 海中の宝珠争奪戦が始まった。宝珠を手にした男が次々にパスし、注進所に向けてリレーする。途中で宝珠を落としても、水に浮くので心配はない。

宝珠は大きな独楽(こま)のような形をしており、神紋が入っている。争奪戦は20分ほどで終了。ゴールの網に宝珠を投げ入れた男が取り主となった。 |

|

|

|

|

|

|

|

海中の宝珠争奪戦 |

|

|

|

拡大写真(1600x870)192KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 濡れ鼠になった裸衆は爽やかな笑顔で火焼前(ひたさき)に引き揚げてきた。男たちの身体から海水が滴り落ち、乾いた火焼前を濡らした。この後表彰式が行われ、福男たちに賞品が手渡された。玉取祭が終わると、暑くて長い安芸の国の夏も終る。 |

|

|

|

|

|

|

|

戦い終わって |

|

|

拡大写真(370x1024)80KB |

|

|

|

|

拡大写真(370x1024)79KB |

|

|

|

|

拡大写真(415x1024)103KB |

|

|

|

|

拡大写真(410x1024)108KBB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

立川諏訪神社奉納相撲 |

|

|

|

立川諏訪神社 |

|

東京都立川市 |

|

平成19年(2010)8月21日(土) |

|

撮影・制作:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成22年(2010)8月21日(土)東京都 立川市柴崎町(たちかわし・しばざきちょう)に鎮座する諏訪(すわ)神社(高橋重雄宮司)の例大祭にあわせて、境内の土俵で奉納相撲が開かれた。 |

|

立川諏訪神社は、武勇の神としての伝統を継承し、境内に常設の相撲場を持ち、300年ほど前から奉納相撲が行われてきた。拝殿右奥には、立派な立川市錬成館がある。 |

|

立川市錬成館の奥に相撲道場がある。ここは、昭和27年(1952)に設立された立川市相撲連盟(浜田和郎会長)の道場で、昭和54年(1979)に現在の鉄筋構造の道場に建て替えられ、土俵2面、風呂・シャワーが完備された恵まれた環境の中で、小中学生が稽古に励んでいる。 |

|

現在の全国少年相撲選手権大会の前身となった「全国少年相撲立川大会」を昭和59年(1984)から平成13年(2001)まで、平成12年(2000)を除いて17回開催し、最盛期の参加人数は800名を超えるなど、全国の少年相撲関係者には、「少年相撲の立川」として、広く知られている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

うっちゃりの こひょうたのもし くさずもう |

|

The rural sumo match, the small boy looks hopeful performing utchari technique. |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600X1200)370KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

とねり少年角力大会 |

|

|

|

舎人諏訪神社 |

|

東京都足立区舎人 |

|

平成19年(2007)8月26日(日) |

|

撮影・原作:H. I. 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成19年(2007)8月26日(日)、東京都足立区舎人(とねり)に鎮座する諏訪神社で、同じ足立区に所在する境川部屋の協力を得て、地元の子供たちによる奉納相撲大会が開催された。 |

|

境内の入口に角力大会のお知らせが貼られており、低学年でも読めるように、やさしい字で「参加するおともだちは、ふんどしをもって あさ10時に諏訪神社にあつまってください」と書かれており、相撲まわしを伝統の呼称である「ふんどし」と呼び、「相撲」と書かずに「角力」と表現している。相撲大会を主催する舎人町会青年部のこまやかな愛情と、伝統へのこだわりが感じられる。 |

|

角力大会は、幼児の部と小学生の部とに分かれ、それぞれ年齢に応じた取り組みが行われる。小学生の部には勝ち抜き戦もある。昼食にはおにぎりが配られ、最後はあとかたづけをして終わる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ふんどしを もてきてすもう わらべかな |

|

Children

wearing homemade loincloth

competing sumo wresting. |

|

|

|

|

子供たちの熱戦! |

|

|

|

拡大写真(1500X1000)233KB |

|

|

|

|

|

|

|

▲ 相撲を知らない幼稚園児の取り組みは、押しくら饅頭状態となる。片方が泣きっぱなしで、つられて相手側も泣き出してしまい、引き分けになった取り組みもあって、微笑ましい。 |

|

|

▼ 幼稚園児の後、小学生の取組みが行われた。相撲まわしを締めている子は少数で、江戸時代の素人相撲のように、殆どが前袋式六尺褌で、家から持参したものだという。小学生になると少しは相撲らしくなるが、まわしを取ることを知らないのか、レスリング・スタイルになってしまうことが多い。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

うわてなげ すなにまみれし みやずもう |

|

Ritual sumo match,

The body covered with sand

by uwatenage. |

|

|

|

|

上手投げ! |

|

|

|

拡大写真(1500X1000)281KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼ 昼休みにおむすびで腹ごしらえをしたあと、後半戦は、園児たちと境川部屋の力士の取り組みから始まった。プロの力士の指導を受けた相撲大会。小さいときから日本伝統の裸褌文化に触れることが出来る舎人の子供たちは、素晴らしい環境にあり、とても羨ましい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

せきとりと すもうおさなご しろふどし |

|

Infants

of white fundoshi loincloth,

matching with

a sumo wrestler. |

|

|

|

|

岩木山関と幼稚園児の取組み |

|

|

|

拡大写真(1400X1000)280KB |

|