|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

国崎二船祭り |

|

|

|

海士潜女神社 |

|

三重県鳥羽市 |

|

平成16年(2004)11月23日(火) |

|

撮影・原作:ちばあきお 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

平成16年(2004)11月23日(火)、三重県鳥羽市(とばし)国崎町(くざきちょう)に鎮座する海士潜女神社(あまかずきめじんじゃ)で二船祭り(にふねまつり)が開かれた。JR鳥羽駅バスターミナルから40分足らずで、終点の国崎漁港に着く。 |

|

★☆★彡 |

|

二船祭りは、海女の祖を祀る海士潜女(あまかずきめ)神社の祭礼で、国崎(くざき)の谷を挟んで、里谷(さとたに)地区と海間谷(かいまたに)地区に別れ、古代装束を身にまとった青年男子が2隻の手漕ぎ船に5人ずつ乗り組んで速さを競い合い、その勝敗によって豊漁を占う神事である。 |

|

|

|

▲ 若者たちは、浜辺の海に飛び込んで全裸の禊を行った後、砂浜で白晒木綿の六尺褌を前垂れ式に締めた。古代人も褌をしていたことだろうが、日本書紀に麻が飛鳥時代に衣料として愛用されていたことが記されていることから、当時は麻の褌だったと思われる。 |

|

木綿は16世紀の戦国時代から使われるようになり、北前船が蝦夷地の鰊(にしん)でつくった金肥(きんぴ 金で買う肥料)をもたらして綿花栽培が急速に盛んになった江戸時代に普及したもので、比較的新しい布である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 二船祭りの主役を演じる若者たちは、神社で式典が行われている間に、神事の船漕ぎ競争に使われる神聖な白い船体の和船を鎧崎の浜に引き揚げ、藁束(わらたば)を座席に結わえるなど、祭りの準備をした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x700)233KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 古代舟の漕ぎ手は、船首から船尾に向けて右舷、左舷と互い違いに後ろ向きに座った4人で、櫂(かい)をオールのように漕ぐ。船尾の板間に左舷に向かって胡座(あぐら)をかいた男が長い櫂を操る舵取りで、船頭を務める。 |

|

沖に出ると、2隻が並び、互いに牽制しあいながら速さを競う船漕ぎ競争がはじまった。里谷(さとたに)が勝てば鯔(ボラ)が、海間谷(かいまたに)が勝てば鰯(イワシ)が多く捕れると言い伝えられている。 |

|

しかし現在は判定する人もおらず、勝敗はつかない。随時、呼吸をあわせて船を漕ぎ、お互いに勝ったり負けたりして豊漁を祈るという。現実にはボラやイワシではなく、スズキや伊勢海老などの高級魚が水揚げされる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x760)170KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 若者たちは途中休憩で浜に上陸したりしながら何度も古代舟を沖出しし、船漕ぎ競争を楽しんでいた。太陽が西に傾きはじめたころ、気合いが乗ってきたのか、諸肌(もろはだ)脱ぎとなり、全員上半身がむき出しとなった。 |

|

細い荒縄だけの帯は弛み、褌があらわになった若者たち。全身ずぶ濡れになりながら、力強く水をかく男たちの姿は凛々しく、はち切れんばかりの健康美が羨ましい。異次元空間に踏み入れた若者たちは、まるで自己陶酔しているかのようで、我を忘れて若さを謳歌していた。 |

|

太陽が水平線に近づき、鎧崎の浜が日陰になったころ、若者たちは船を浜に寄せ、つかの間の祭りを終えた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1600x1000)228KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸天下祭 |

|

|

|

日比谷公園・目抜き通り |

|

東京都千代田区 |

|

平成15年(2003)11月22日(土)-24日(祝) |

|

撮影・制作:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

徳川家康が江戸幕府を開いて丁度400年となる平成15年(2003)の11月22日(土)から24日(祝)まで、東京都千代田区江戸開府400年記念事業実行委員会主催による江戸天下祭(えどてんかまつり)が開かれ、絢爛豪華な江戸時代の祭りが再現された。

|

|

特に11月24日(祝)は、電線が妨げとなり、明治22年(1889)を最後に行われなくなった山車(だし)や神輿(みこし)の順行が披露され、30万人の見物客が豪華な時代絵巻を見守った。 |

|

|

|

▲▼ 11月23日(日)、家内と共に22日(土)から日比谷公園で展示されている山車を見に行った。営団日比谷線・日比谷駅で下車し、北東角の有楽門から日比谷公園に入った。 心字池の前を通り、公園中央に進むと、日比谷門(正門)の西方にある大噴水の東側と北側に山車8台と人形1体が展示されていた。 |

|

市内の電線が順行の大きな妨げとなったことなどで、明治22年(1889)東京市内の山車百余台が皇居前広場に集結したのを最後に、山車の曳き回しは行われなくなり、山車は地方に買い取られて、姿を消していった。 |

|

現在の神田祭では、神田明神(神田神社)に宮入りする山車は神田松枝町(かんだまつえちょう)の羽衣山車(はごろもだし)だけとなっている。 また、千代田区永田町にある日枝神社(ひえじんじゃ)の山王祭(さんのうまつり)でも3台の山車が順行するのみである。 |

|

|

|

▼ 現在の神田祭では、神田明神(神田神社)に宮入りする山車は神田松枝町(かんだまつえちょう)の羽衣山車(はごろもだし)だけとなっている。また、千代田区永田町にある日枝神社(ひえじんじゃ)の山王祭(さんのうまつり)でも3台の山車が順行するのみである。 |

|

今回の江戸天下祭は、往時の栄華を再現しようとするもので、秋晴れに恵まれたこの日、24日の盛大な順行を翌日に控え、里帰りを果たした地方の山車や人形などが展示され、多くの見物客で賑わっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

「羽衣」の山車 |

|

|

|

拡大写真(1200x900)211KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 翌11月24日(月)の三連休最終日、フィナーレを飾る順行があり、午前11時半頃、JR有楽町駅北側交差点に設けられた一般見学席に脚立を立ててパレードが始まるのを待った。順行は正午に日比谷公園の日比谷門を出発し、帝国ホテル前を通過した後、間もなく先頭集団が現れた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

江戸天下祭の先頭集団

|

|

|

|

拡大写真(1600x790)255KB

|

|

|

|

|

|

|

|

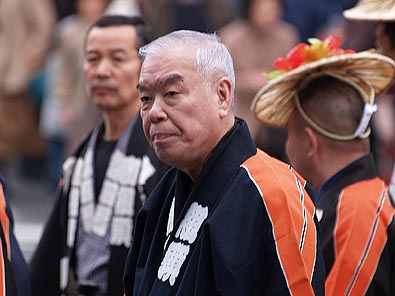

▲▼ 順行の先導をつとめるのは江戸天下祭旗を持つ旗手2名で、その後に鳶頭(とびがしら)衆が続いた。組頭、副組頭、小頭等の文字が染め抜かれた半纏をはおり、花笠を被り、木遣り(きやり)を唄いながらの堂々たる行進である。今年の神田祭で見かけた顔ぶれが多く、江戸天下祭は神田祭をベースにしたものであることが分かる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

組頭たち |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 鳶頭衆に続いて神田囃子(かんだばやし)保存会によるお囃子屋台が現れた。神田囃子は、大太鼓、締太鼓、鉦、笛で構成され、屋台・昇殿・鎌倉・仕丁舞・神田丸・亀井戸・麒麟・葛鼓などの曲目が演じられる。神田囃子の後に男髷(おとこまげ)を結った艶やかな手古舞(てこまい)の女性たちが続いた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

神田囃子 |

|

|

|

拡大写真(1600x800)232KB

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 手古舞は、「木遣などで梃子(てこ)を操作する役の梃前(てこまえ)」、あるいは「重いものを大勢で運ぶときに先頭に立って指揮する人の梃子前(てこまえ)」などの当て字だといわれ、江戸時代の祭礼の余興の舞である。

|

|

|

もとは氏子の娘が扮したが、後には芸妓(げいぎ)が男髷(おとこまげ)に右肌ぬぎで、伊勢袴・手甲・脚絆・足袋・草鞋を着け、手拭いを首に巻き、花笠を背に掛け、鉄棒(かなぼう)を突き、木遣りを歌って神輿の先駆けをするようになったという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

手古舞の女性たち |

|

|

|

拡大写真(1200x650)199KB |

|

|

|

|

|

|

|

▼ 江戸時代の天下祭かと思ったら、連合町会の高張提灯(たかはりぢょうちん)を先頭に人力車が登場した。もちろん明治以降の文化である。乗っているのは連合町会会長などのお歴々である。江戸時代も祭りのスポンサー(高額寄付者)である大店(おおだな)の旦那衆が民衆の前で羽振りをきかしたのであろうか。江戸時代の旦那衆がどのような形で天下祭りに参加していたのか示して欲しかったところである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人力車に乗った旦那衆 |

|

|

|

拡大写真(1600x850)209KB

|

|

|

|

|

|

▼ 旦那衆の後に、祭本番の山車と神輿の順行が始まった。天下祭一番の大役を努めるのは、東京九段三丁目町会の「牛若丸」の山車である。秋葉原東部、富士見地区などと書かれた高張提灯が先導する。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

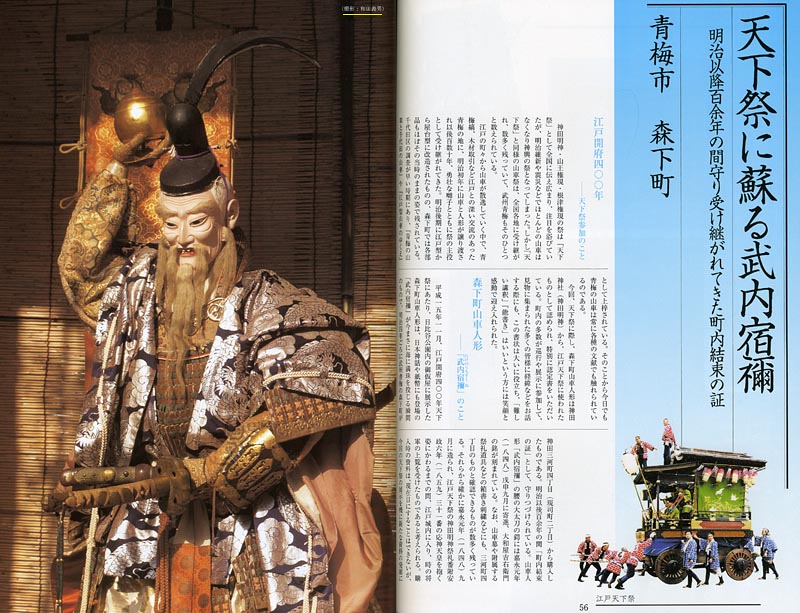

▼ 天下祭五番にエントリーした我が町・青梅の「森下町の山車」が登場した。山車と人形が分かれており、江戸時代を代表する江戸重層型である。山車の屋根が開閉できるようになっており、当時は人形を乗せていたことが伺われる。人形は大和時代の伝承上の人物・武内宿禰(たけうちのすくね)で、毎年、5月のゴールデン・ウィークに開かれる青梅大祭の期間中、森下町の会所に展示される。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天下祭五番・青梅市森下町の山車 |

|

|

|

拡大写真(1200x900)268KB

|

|

|

|

|

|

|

|

▼ 殿(しんがり)を飾るのは、小江戸と称される埼玉県川越市からやってきた「弁慶」の山車。先導する年寄衆は、一文字の花笠をきちっとかぶり、裃(かみしも)の正装で行進している。

|

|

|

しかも全員が揃っている。中央を歩く長老の笑顔も良い。これまでの山車の中には装束の乱れが気になる人もいたが、これだけきちっとして行進されると、見ていて嬉しくなってくる。胴長短足の日本人は、つくづく和服が似合うと思う。 |

|

この後もまだまだパレードが続くが、興味のある方は、江戸天下祭 を御覧いただきたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

天下祭九番・川越市 「弁慶」の山車 |

|

|

|

拡大写真(1200x900)248KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

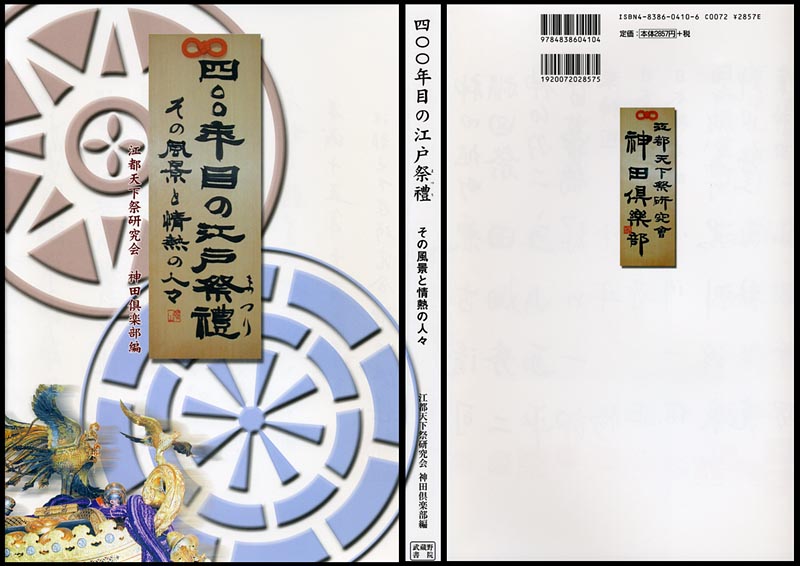

▼ 平成16年(2004)11月10日(水)、武蔵野書院から「四00年目の江戸祭禮 その風景と情熱の人々」という長い題名の単行本が送られてきた。A4サイズ・120ページ全てがグラビア・カラー刷りという豪華な仕様の初版第一刷で、発行日は2004年11月13日。 |

|

|

|

|

|

|

この本には、神田倶楽部の田畑秀二会長の要請を受けて無償で提供した私の写真32枚が使われている。その中には1頁(A4)大のもの3枚と半頁(A5)大のもの5枚が含まれている。これまで多くの出版社の単行本や雑誌などに写真を提供してきたが、これほど大量の写真が大きく掲載されたことはなかったので、大感激である。 |

|

|

|

|

|

|

|

「四00年目の江戸 |

祭禮 |

」の表紙・背表紙・裏表紙 |

|

|

|

|

拡大写真(1470x1040)136KB

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 本誌は徳川家康が江戸幕府を開いてから400年の節目に当たる平成15年(2003)に催された「お江戸日本橋創架四〇〇年」「神田祭」「小舟町・大提灯」「江戸天下祭」の4つのイベントを一冊に凝縮した豪華保存本である。 |

|

大小280余りの写真が祭りの雰囲気を伝え、祭りに情熱を傾ける江戸ッ子たちが誌面を彩っている。扇国土交通大臣や石原東京都知事の姿もみえる。現存する江戸時代の山車人形はもとより、江戸時代の版画や明治・大正・昭和の古写真など、お祭りファン垂涎の貴重な資料が多数収録されている。 |

|

一区一番組「よ組」の組頭(鳶頭)の西出幸二さん(日本最後の纏まとい持ち)・作家の森まゆみさん・神田倶楽部会長の田畑秀二さんによる「江戸噺あれこれ」と題する対談は、山車の御仮屋建設の苦労話を中心に話題が多彩で、江戸ッ子気質(かたぎ)を知る上で貴重である。 参照:四00年目の江戸祭禮 |

|

|

|

|

|

|

|

「撮影:和田義男」のキャプション入りで掲載された青梅市森下町の武内宿禰(A4サイズ) |

|

|

|

拡大写真(1340x1024)256KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

緒方三社川越しまつり |

|

|

|

緒方三社 |

|

大分県豊後大野市 |

|

平成21年(2009)11月28日(土)・29日(日) |

|

撮影・原作:清原 浩 監修:和田義男 |

|

|

|

|

|

|

平成21年(2009)11月28日(土)29日(日)の両日、大分県豊後大野市緒方町(ぶんごおおのし・おがたまち)原尻の滝(はらじりのたき)上流域で約800年の歴史を持つ「緒方三社(おがたさんじゃ)川越(かわご)しまつり」が行われた。 |

|

★☆★彡 |

|

原尻の滝周辺にある緒方三社は、緒方三郎惟榮(おがたさぶろう・これよし)により建立されたと伝わる神社で、仲哀(ちゅうあい)天皇(父神)を祀る一ノ宮八幡社(滝の東方・久土知くどち)、応神(おうじん)天皇(子神)を祀る二ノ宮八幡社(滝の東方・原尻)、神功(じんぐう)皇后(母神)を祀る三ノ宮八幡社(滝の北方・上自在かみじざい)の三社をいう。 |

|

緒方三郎惟榮(おがたさぶろう・これよし)は、12世紀末の源平争乱期、緒方を中心に肥後や日向にまで勢力を伸ばした武士団の棟梁で、平氏の御家人でありながら平氏の横暴な振る舞いに怒り、縁のあった宇佐神宮を焼き討ちにするなど、源氏の武将として活躍した。 |

|

あるとき、宇佐神宮焼き討ちの際に流れ矢が膝に当たり、どうしても抜けないという不可解なことが起こった。これを宇佐神宮の神罰だと考えた惟榮(これより)は、その許しを請うべく領地を寄進し、宇佐神宮の分霊を勧請して将来にわたって祀ることを誓うと、不思議なことに矢が抜けて傷もたちまち癒えた。そこで惟榮(これより)は、3本の矢を同時に放ち、刺さった場所に一ノ宮、二ノ宮、三ノ宮を建立したという。 |

|

|

|

▼ 原尻の滝は、緒方町原尻を流れる緒方川の幅120m、高さ20mの滝で、日本の滝百選に選ばれている。平地に突如現れるのが特徴で、馬蹄形をしていることから、「東洋のナイアガラ」とも呼ばれる。 |

|

写真下は、左岸(西岸)の上自在(かみじざい)から眺めた原尻の滝である。川中の大鳥居は、「八幡宮」の扁額が西側にあることから、西向きに建てられており、西から東にむかう川中参道である。川越しまつりは、大鳥居周辺で行われる。 |

|

写真左(右岸)の川原に設けられた左三つ巴紋の拝殿幕がかけられた木組みは、二日目に三基の神輿が並べられて神事が行われる仮設祭壇である。三ノ宮神輿の担ぎ手の控え室や更衣室はないので、このそばで更衣が行われ、褌一丁になった担ぎ手たちは、そばに積み上げられた井桁松明(いげた・たいまつ)を燃やして暖を取る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

あきふかむ はちまんとりいは かわのなか |

|

Late autumn, Hachiman torii standing in the river.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1150)379KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

今から800年ほど前に、源頼朝から豊後の国を任された大友能直(おおとも・よしなお)が緒方三郎惟榮(おがたさぶろう・これよし)の一族を討ち滅ぼしたあと、原尻の滝で洪水や暴風雨が相次いだ。惟榮(これよし)の怒りではないかと恐れた能直(よしなお)は、原尻の二ノ宮に緒方一族の霊を祀ったのが川越しまつりの始まりだといわれている。 |

|

川越しまつりは、一ノ宮(父神)神輿と三ノ宮(母神)神輿が年に一度、二ノ宮(子神)八幡社に集まり、一夜を共にする祭りである。一ノ宮と二ノ宮は緒方川の右岸(東岸)にあるため、一ノ宮は陸路で行けるが、三ノ宮は左岸(西岸)にあるために川を渡らなければならない。祭り当夜、三ノ宮神輿が褌一丁の若者たちに担がれて、緒方川を渡る姿は勇壮で、川越しまつりとして知られるようになった。 |

|

祭日は、旧暦の特定日に決まっているが、近年は、その日に近い新暦の土日に行われるようになり、平成21年(2009)は、11月28日(土)に渡御(遷御)、11月29日(日)に還御が行われた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1450)306KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲ 午後7時ころ、花火の合図で、三ノ宮神輿は裸の若者たちに担がれ、宮田を出発して緒方川の川原から入水した。都市部と違って、まわりは田園地帯のため、照明がなく、手にした竹松明(たけたいまつ)が頼りである。 |

|

|

▼ 水門に到着した裸神輿は、水門を越えて水路(井路)に入り、一周した後、再び水門に戻ってきた。写真は、水路から水門を下って再び緒方川に入るシーン。夜間、裸神輿が松明を頼りに落差のある水門を下るのは、とても珍しい光景である。 |

|

無事に難所を通過した三ノ宮神輿は、大鳥居の篝火(かがりび)を目標に、川の中央に向かって進んで行った。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

あきのよる すいもんくだる ふどししゅう |

|

Autumn night, men of loincloths going down the water gate.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1200)275KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▲▼ 原尻の滝の滝口には上自在と原尻を結ぶ道があり、わざわざ滑りやすい川床を通る必要はないと思われるが、いつの頃からか、あえて川床を担いで渡る慣行が生まれたのは、男たちのかっこよさを女性に見せる意味があったのではないだろうか。 |

|

|

数分で川中の石鳥居に着くと、裸神輿は、篝火と竹松明の明かりを頼りに、西から東に向かう川中参道を進んだ。この辺は足場も悪く、よく滑るところで、担ぎ手たちは注意して歩を運んでいた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

びゃっこんの とりいくぐりや あきみこし |

|

Portable shrine in the autumn, men of white loincloths passing under the torii.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1400X1000)224KB |

|

|

|

|

|

|

| |

▼ 二ノ宮八幡社の楼門そばの広場で、父神の一ノ宮神輿と母神の三ノ宮神輿の神輿合わせが行われた。棒鼻(ぼうばな)と呼ばれる担ぎ棒の先端を互いに接触させる神事である。応神天皇の前で、両親が接吻しているように見える。年に一度の、何とも微笑ましいシーンである。 |

|

| この後、裸たちが二ノ宮八幡社の拝殿に三ノ宮神輿を安置して、初日の神事は無事に終わった。若者たちは拝殿の前で円陣を作り、手〆ののち解散した。宮田を出発して26分が経過していた。休憩も交代もない神輿舁きは大変な労力だったと思われる。近年は人手不足で、交代要員がいないという。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)444KB |

|

|

|

|

| |

▼ 翌11月29日(日)に行われた三ノ宮神輿の還御は、前日の逆順である。解説はもはや不要なので、ロマンと感動あふれる裸の神事をじっくりとご覧いただきたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1900X1540)487KB |

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1250)212KB |

|

|

|

|

|

|

あきよかわ びゃっこんみこし いしどりい |

|

Autumnal night river, portable shrine of white loincloths going under the stone torii.

|

|

|

|

|

水門を下る神輿

|

|

石鳥居の西方を通過する神輿

|

|

|

|

|

拡大写真(2000X1500)426KB |

|

拡大写真(1800X1500)398KB |

|

|

|

|

|

|

| |

▼ このあと、対岸の上自在(かみじざい)に上陸した三ノ宮神輿は、小型トラックに載せられ、三ノ宮八幡社まで運ばれて行った。川組たちの役目はこゝまでで、昨夜同様、円陣を組み、手〆によりお開きとなった。お疲れ様! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

拡大写真(1800X1500)335KB |

|